2022年もあっという間に1月が終わり2月に入りました。

1月といえばヨーロッパサッカーの移籍市場期間で、海外サッカーが好きな僕は、毎日移籍のニュースをチェックすることが1月の楽しみのひとつになっています。

そんな移籍マーケットでよく使われる選手の「市場価値」。明確な算出方法があるわけではありませんが、これまでの実績や人気、将来性などから価値が算出され、移籍金や年俸などを決める際の参考基準となっています。

近年はヨーロッパで活躍する日本人選手も増えており、日本人の市場価値も上昇傾向にあります。今年はワールドカップも開催予定ですので、我らが日本が躍進し、海外で活躍する日本人選手がさらに増えると嬉しいですね。

そしてサッカー選手の市場価値と同じように、企業にも「企業価値」があります。

この企業価値、もともとはバランスシートや損益計算書といった”財務情報”によってその価値が決められていました。しかし近年、時代の変化によりその価値を決める要因が変わってきており、これまでのような財務情報だけでは企業価値を測れなくなっています。

今回はそんな『企業価値の新常識』についてお話していきます。

企業価値を決める最大の要因は"非財務情報"

企業価値を表す指標のひとつである時価総額。時価総額は、一般的にその企業が将来生み出す収益への期待を反映しています。

そしてその価値は、損益計算書や貸借対照表といった決算書に書かれた情報によって決められていました。

いわゆる、過去にどれだけ儲けているか?という部分です。

しかし「サステナブル企業ランキングから分かるSDGs経営の重要性」の記事でも話したように、現在はサステナブルか否か、経営戦略にSDGsが組み込まれているかどうかが重要視されてきているため、決算書とは別にそのあたりの報告書を発行する企業が増えてきています。

実際、非財務情報の開示にどれだけ力を入れているか?によって企業の時価総額に大きな違いが出ています。

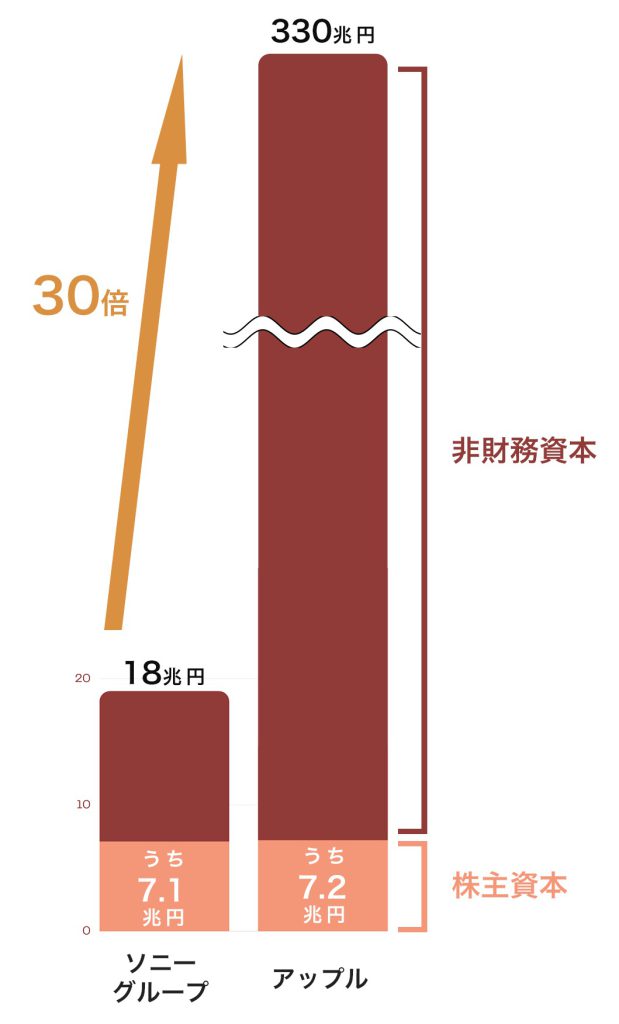

アップルの非財務資本はソニーグループの約30倍

世界的大企業であるアップルとソニーグループ。

2社の時価総額は、

アップル:330兆円

ソニーグループ:18兆円

ソニーグループ:18兆円

となっており、大きな差があります。

しかし、この時価総額の内訳を見てみると、損益計算書や貸借対照表といった情報が含まれた決算書。この決算書から分かる価値「株主資本」では2社に大きな違いはなく、アップルの株主資本は7.2兆円、ソニーグループは7.1兆円とその差は0.1兆円です。

では、なぜ時価総額全体で見ると300兆円以上の差があるのか?

それが「非財務資本」の差です。

産業の中心が製造業からサービス業へ移行していることや、気候変動やDXといった変化の波、また新型コロナウイルスによるパンデミックが象徴するように、企業経営は不確実性が増しており、「過去の業績が良いから今後も同じように成長できる!」とは言えない状況になっています。

株主資本では差は無いが非財務資本に大きな差がある

そのような背景から、将来の収益を予測するには過去の実績(決算書)だけじゃなく、不確実性の高い時代でも生き残れる戦略(非財務情報)が重要だ、ということで非財務情報が時価総額を決める最大の要因になってきているというわけです。

求められる非財務情報とは

非財務情報には具体的にどのような情報を開示するべきなのか?

その1つの例が「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」です。

気候変動に関わるガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つを柱に、11項目の開示を求める枠組みで、地球全体の温度が今世紀末までに2度や4度上昇すると想定したときに、どのようなリスクや収益機会があるのかを具体的に算定するよう求められています。

非財務情報の開示において、日本の企業は海外の企業に比べまだ十分ではないと言われていますが、TCFDレポートを発行する企業は増えてきており、今後はこのような情報開示の枠組みがさらに進むと予測されています。

100年企業が最も多い長寿企業大国日本

日本には1000年以上も前から商人の間で受け継がれる思想があります。

私は20年間、たった1つのことを調べていました。それは、日本で創業から100年以上経過した「長寿企業」についてです。長寿企業について調べるうちに、ある共通点が分かりました。それは、長寿企業は例外なく自分のためだけの利益を追求するのではなく、社会のために役に立つことを第一に考えているということです。

一般社団法人100年経営研究機構 代表理事 後藤俊夫

この言葉は、日本の長寿企業について長く研究されている、後藤先生がおっしゃった言葉です。

日本にはこのような「自分のためだけではなく社会全体を考えて商売を行おう」という精神が昔から存在しています。

有名な近江商人の「三方良し(買い手よし、売り手よし、世間よし)」の考えもその1つですね。

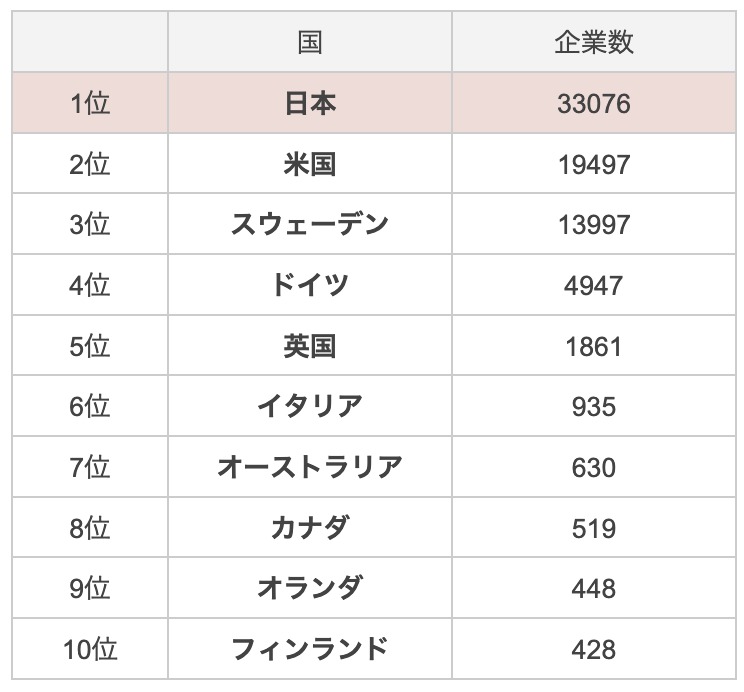

そしてその証拠に、創業から100年以上経過した長寿企業の数は日本が世界一の数を誇っており、その数は33,076社。その中には、創業から1000年を経過した企業が21社存在します。

登壇する後藤俊夫氏

これはまさに、日本の多くの企業が「自分のためだけの利益を追求するのではなく、社会のために役に立つことを第一に考えている」を実践してきた結果だといえますね。

こういった精神を1000年以上も前から実践してきた日本ですので、未来を見据えた企業経営のあり方は、世界を引っ張っていけるポテンシャルがあるはずです。

日本企業が大事にしてきたこの精神を、ブロックチェーンのようなシステムとうまく組み合わせ、透明性の高い非財務情報を開示する。これが実現できると企業価値を伸ばし、未来への良い影響を広げられる企業になれると思います。

Kabbaraの名前の由来でもある「継承」。未来に誇れるものをしっかりと引き継ぐ。まずは自分たちがそんな企業を目指し、日々取り組んでいます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

また、ご質問やご意見随時承っております。

下記の【お問い合わせ】よりお願いいたします。

下記の【お問い合わせ】よりお願いいたします。

![[新常識]企業価値を決める最大の要因は財務情報ではなく◯◯](https://kabbara.jp/blog/wp-content/uploads/2022/02/b0044-001-730x410.jpg)