近年、地球温暖化対策は「努力目標」から「必須の経営課題」へと変化しました。各国政府がカーボンニュートラルを宣言し、企業に対しても温室効果ガス(GHG)排出量の積極的な開示と削減が強く求められています。この潮流の中で、企業が直面する最大の課題の1つが、「データの信頼性」です。

信頼性の高い1次データを活用すべき「具体的な時」を重要性と共に解説いたします。

サマリー

・脱炭素化の進展に伴い、企業には従来の2次データ(推計値)ではなく、1次データ(実測値)による高精度なGHG排出量開示が必須となっている。

・1次データは、Scope3算定の精度を劇的に高める

・サプライチェーン全体の削減に向けた具体的な協働を可能にする

・1次データの取得・管理は企業の信頼性のインフラ

・1次データは、企業ブランド価値向上と市場での競争優位性を築くための最も重要な戦略投資である

従来のGHG排出量算定の多くは、業界平均値や国の統計などに基づく「2次データ(推計値)」に依存してきました。もちろん、2次データは初期段階の全体像把握には有用ですが、企業活動が細分化・複雑化する現代において、その推計値の誤差が問題視され始めています。

具体的に、投資家、金融機関、そして消費者といったステークホルダーは、企業が示す脱炭素への取り組みに対し、より透明性と信憑性の高いデータを求めるようになりました。

例えば、投資家は企業のGHG排出量が本当に削減されているのかを厳しくチェックし、削減実績が不確かな企業への投資を控える傾向が強まっています。これは、企業が発表する数字の裏付けとなる「根拠」が、企業の存続と成長を左右する時代になったことを意味します。

2次データとの決定的な違い:企業が1次データを活用すべき「具体的な時5選」とは?

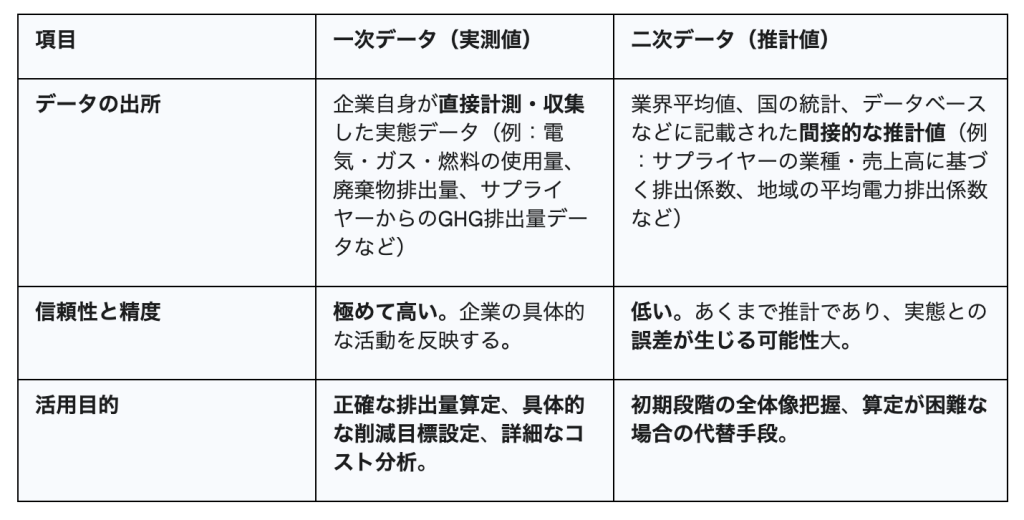

まずはじめに、1次データと2次データの最も大きな違いは、「データの出所」と「精度」にあります。違いに関しては以下のようになっています。

企業が1次データを活用すべき「具体的な時5選」

では、企業は具体的にどのような状況で1次データを活用すべきでしょうか。それは、「信頼性」が企業価値に直結する以下の5つの場面となります。『必要な理由』と『具体的なデータ例』という形で解説いたします。

その①【投資家向け】「脱炭素への本気度」を示す時(資金調達・IR活動)

必要な理由:

投資家は、企業の長期的なリスクと機会を評価する際、脱炭素へのコミットメントを重視します。「削減目標の裏付けとなる実測データ」を示すことで、グリーンボンドなどの資金調達が有利になり、ESG評価が向上します。曖昧なデータでは、資金の流れを呼び込めません。

具体的なデータ:

主要な生産拠点や輸送ルートにおける燃料・電力消費量の詳細な月次・日次データ。

その②【削減施策】排出量削減の「効果を最大化」したい時

必要な理由:

2次データでは「どの工程でどれだけ排出されているか」のボトルネックが特定できません。1次データを使えば、投資対効果の高い省エネ設備導入や運用改善の最適な場所とタイミングを特定できます。

具体的なデータ:

設備ごとのエネルギーメーターによる電力消費データ、生産ロットごとのGHG排出量データ。

その③【サプライチェーン】「Scope3算定」の精度を劇的に高めたい時

必要な理由:

Scope3(自社以外の関連する排出)はGHG排出量の8割以上を占めることが多く、その算定にはサプライヤーからのデータが必要です。サプライヤーから実測データ(例:納入製品の製造にかかる電力・燃料消費量)を受け取ることで、推計値に頼る場合と比較し、算定精度が格段に向上します。

具体的なデータ: 主要なTier1サプライヤーからの納入製品あたりのGHG排出量データ、輸送業者からの輸送距離・積載率の実績データ。

その④【製品戦略】「環境配慮型製品」の差別化を打ち出す時

必要な理由:

顧客やBtoB取引先に対し、「この製品は従来品よりCO2排出量をX%削減している」と明確に提示する際、その根拠となるデータは極めて高い信頼性が求められます。ライフサイクルアセスメント(LCA)における1次データ活用は、製品の競争力を直接高めます。

具体的なデータ: 原材料調達から製造、廃棄に至るまでの各工程における実測排出量。

その⑤【内部統制】「リスク管理」と「監査対応」を盤石にしたい時

必要な理由:

今後、GHG排出量データは財務情報と同様に監査の対象となる可能性があります。実測値に基づく1次データ管理体制を構築することは、データ改ざんリスクや報告義務違反リスクを最小限に抑え、コンプライアンスを徹底するために必要不可欠です。

具体的なデータ:

データの取得方法、計測機器の校正記録、集計プロセスの詳細な記録。

これらの場面では、2次データによる推計では企業価値を毀損するリスクがあるため、1次データへの移行は単なる選択肢ではなく、経営戦略上の要件となります。

1次データ算定は、コスト削減と競争優位性を生む

1次データ活用の真の価値は、正確な排出量報告だけに留まりません。それは、「どこに」「何を」「どれだけ」投資すれば、最大のコスト削減と排出削減効果が得られるかを明確にする、経営判断のための情報源となることです。

2次データが提供するのはあくまで「平均的な概算」であるため、削減施策を打っても「本当に効果があったのか」「費用対効果はどうか」が検証しにくいという問題がありました。1方、1次データは現場の「実態」を映し出すため、漠然とした「環境対策費」を、明確なリターン(費用対効果)を生む「戦略的投資」へと変えるための、最も信頼できるツールなのです。

1次データ活用は脱炭素時代を生き抜く企業戦略の生命線

本記事では、脱炭素・カーボンニュートラルという不可逆的な潮流の中で、企業が1次データ(実測値)をどのように活用すべきかを詳しく解説しました。

1次データの重要性・必要性は、単なる「正確な報告」を超え、企業の持続可能性と競争優位性を確立するための生命線であると言えます。

脱炭素化は、もはや「環境部門の課題」ではなく、「全社を挙げた経営戦略」です。この戦略を成功に導くためには、推測や平均値に基づく2次データではなく、企業の活動実態を正確に反映する1次データを収集・分析し、意思決定に活かす体制の構築が不可欠です。

データ収集のための初期投資や労力は必要ですが、そのデータがもたらす「信頼性」「効率性」「競争優位性」というリターンは、中長期的に見て遥かに大きく、未来の企業価値を決定づけるものとなります。

1次データの活用こそが、カーボンニュートラル時代における企業の「攻めの戦略」であり、持続的な成長を実現するための鍵となります。

おすすめ関連記事

→未来のビジネス戦略はこれだ!グリーン需要創出で日本経済を活性化する「中間とりまとめ」を深掘り

参考文献

1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド:環境省https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/1ji_data_v1.0.pdf