サマリー

・SBT認定は、企業の脱炭素戦略の国際的な標準になりつつある。

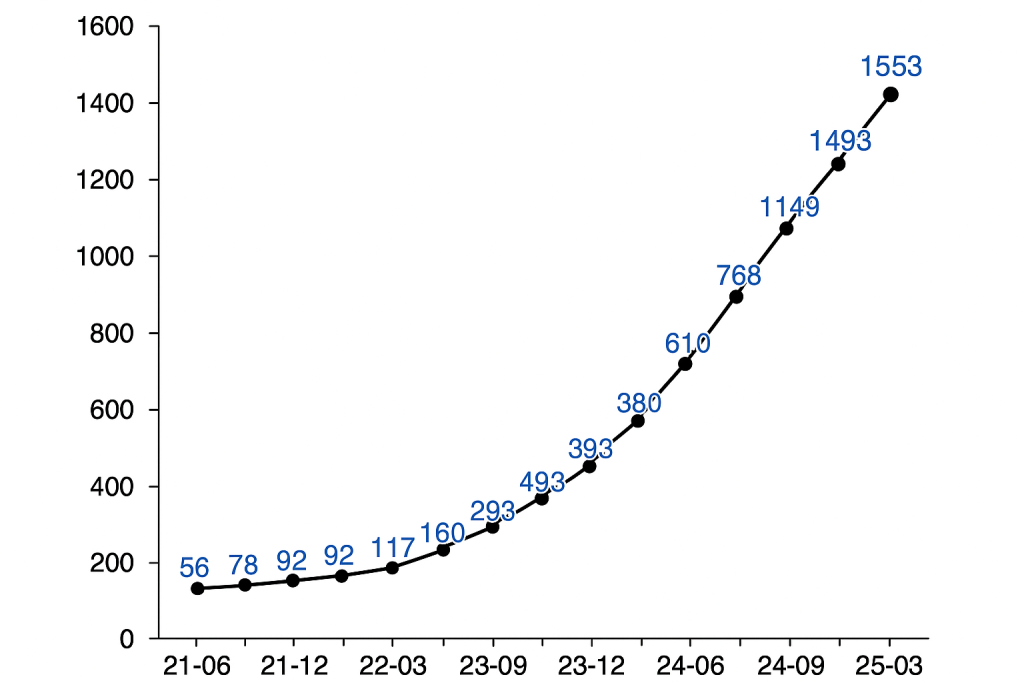

・国内のSBT認定取得企業数は、近年、指数関数的に増加しており、特に大企業での採用が顕著。

・急増の背景には、サプライチェーン全体での排出量削減圧力や、投資家からの要求の高まりがある。

・2050年のカーボンニュートラル目標達成に向け、全産業での取得が加速すると予測される。

・SBT認定は、企業価値向上、競争力強化、リスク低減に直結する、現代のビジネスにおける必須戦略。

なぜ今、日本企業がこぞってSBT認定を取得するのか

SBT(Science Based Targets:科学的根拠に基づく目標)認定とは、地球の平均気温上昇を産業革命前と比べて1.5℃に抑えるというパリ協定の目標達成に向けて、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標が、科学的な根拠に基づいていることを国際的に証明する仕組みです。

SBT(Science Based Targets)とは?

SBTとは、Science Based Targetsの略で、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のことです。パリ協定で合意された「世界の平均気温上昇を産業革命前比で2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という目標を達成するために、企業が設定する排出削減目標を指します。Science Based Targets initiative(SBTi)が認定する、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のことです。SBTiは、CDP、国連グローバル・コンパクト、世界資源研究所(WRI)、世界自然保護基金(WWF)の4団体によって設立された国際的なイニシアチブです。

SBTが重要視されている理由は、企業の脱炭素化への取り組みを客観的に評価できる指標となるからです。SBTを取得することで、企業は以下のようなメリットを得られます。

- ブランドイメージの向上

環境意識の高まりとともに、消費者は企業の環境への取り組みを重視するようになっています。SBT導入は、企業の持続可能性に対するコミットメントを示すことで、消費者の共感を呼び、ブランドイメージ向上に繋がります。 - 投資家からの評価向上

ESG投資が主流となる中、SBTは企業の長期的な成長性を評価する上で重要な指標となっています。SBT導入は、投資家からの信頼獲得、資金調達、企業価値向上に貢献します。 - 競争力強化

SBT達成に向けた取り組みは、省エネルギー化、資源効率の向上、イノベーション促進など、企業の競争力強化に繋がる効果も期待できます。 - リスク管理

気候変動による事業リスクは、今後ますます高まることが予想されます。SBT導入は、気候変動リスクを早期に特定し、対策を講じることで、事業の安定化に貢献します。 - 従業員のエンゲージメント向上

環境問題への意識が高い従業員にとって、SBT導入は企業への愛着や誇りを高め、モチベーション向上に繋がります。

SBTは、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業にとって有益な取り組みです。

なぜ今、日本企業がSBT認定をこぞって取得しているのでしょうか?

かつて、企業の環境対策は「社会貢献」や「イメージアップ」といった側面が強く、本業とは切り離された活動と見なされがちでした。しかし、気候変動による大規模な災害の増加により、企業の脱炭素への取り組みは、もはや「任意」ではなく「必須」の経営戦略へと変化しています。

SBT認定を取得することは、単に目標を掲げるだけでなく、「この目標は世界の気候科学の基準に沿っている」と保証するものです。これにより、企業は国内外の投資家、顧客、取引先に対して、自社の脱炭素への真剣な姿勢を明確に示すことができます。

グローバルに事業を展開する日本企業にとっては特に、SBT認定は国際的なビジネスの「パスポート」となりつつあります。欧米の大手企業は、サプライチェーン全体(Scope3排出量)での排出量削減を強く求めており、SBT認定を取得していない企業は、取引から除外されるリスクさえ生じ始めているのです。

国内SBT認定取得企業数の驚異的な増加トレンド

日本企業のSBT認定取得数は、まさに「指数関数的な増加」という言葉がふさわしい状況です。

SBTイニシアティブ(SBTi)の公式データによると、2020年初頭には数十社に過ぎなかった国内のSBT認定企業は、その後の数年間で急激に数を増やし、2023年末には数百社に達し2025年3月時点で1500社を超えています。(SBTイニシアチブより)

特に注目すべきは、増加の「ペース」です。2018年頃から徐々に増加し始めましたが、2020年以降の増加率はそれ以前とは比べ物になりません。これは、日本政府による「2050年カーボンニュートラル宣言」や、東京証券取引所(東証)によるコーポレートガバナンス・コードの改定など、国内の政策的な後押しと、世界的なESG投資(環境・社会・ガバナンスを考慮した投資)の波が本格的に日本に押し寄せた時期と重なります。

増加している企業の業種は、当初は製造業やIT企業が中心でしたが、現在では小売、サービス、建設、金融など、ほぼ全産業に拡大しています。このことは、脱炭素化がもはや特定の業種の問題ではなく、すべての産業に関わる「横断的なテーマ」になったことを示しています。

急増の背景:投資家・サプライチェーンからの「脱炭素圧力」

国内SBT認定取得企業数の驚異的な増加は、企業の「内発的動機」だけでなく、主に「外圧」によって強く押し上げられています。この外圧の源泉は、大きく分けて「投資家」と「サプライチェーン」の二つです。

①投資家からの強い要望:ESG投資の主流化

近年、世界の金融市場ではESG投資が主流となり、投資家は企業の財務情報だけでなく、

環境(E)

社会(S)

ガバナンス(G)

への取り組みを厳しく評価するようになりました。

特に環境(E)分野において、SBT認定は「脱炭素への真剣度」を測る最も信頼性の高い国際指標として認識されています。投資家にとって、SBT認定は「この企業は気候変動リスクを正しく認識し、科学的根拠に基づいた対策を講じている」という信頼の証になります。

③サプライチェーンからの要請:国際的な排出量削減要求

グローバル企業や欧米の大手企業は、自社の排出量だけでなく、部品や原材料の調達、製品の輸送、使用、廃棄に至るまで、サプライチェーン全体(Scope3)の排出量削減に責任を負うことを強く求められています。取引継続の条件化: 世界的なブランド企業の中には、「2030年までに、サプライヤーはSBT認定を取得すること」を取引の必須条件とする動きが広がっています。

国内への波及: この国際的な要請は、日本国内のTier1(一次取引先)企業に及び、さらにその先のTier2、Tier3といった中小企業にも連鎖的に波及しています。大手企業がSBT認定を取得し、Scope3目標を達成するためには、サプライヤー企業も同様の脱炭素努力を行う必要があるためです。

つまり、SBT認定は、「投資家から資金を得るため」と「主要な取引先とのビジネスを継続するため」という、現代企業にとって最も重要な二つの生存要因に直結しているのです。この強力な二重の圧力こそが、日本企業のSBT認定取得を急加速させている最大の原動力と言えます。

2030年に向けたSBT取得企業の増加予測と中小企業の可能性

現在のSBT認定取得企業の増加トレンドと、国内外の気候変動をめぐる動向を踏まえると、2030年に向けて、日本企業のSBT認定取得はさらに加速すると予測されます。

2030年までの予測:SBT認定が「標準」へ

大企業はほぼ網羅へ

2020年代後半には、東証プライム市場上場企業のうち、SBT認定を取得していない企業を探す方が難しくなるほど、大企業による取得が一般化すると予測されます。これは、投資家からの要求だけでなく、「脱炭素は当然」という社会的な期待値の上昇によるものです。

中小企業の取得が「急拡大」

現在の増加の波は、確実に中小企業に到達しています。大企業によるScope3削減目標達成のための「中小企業支援策」(省エネ技術の提供、資金援助、コンサルティング)が整備されることや、政府系金融機関による優遇策が拡充されることで、中小企業が抱える「コストとリソースの壁」が徐々に低くなると見られます。特に、大手企業のサプライチェーンの核となる中小企業では、「SBT認定は生き残りのためのライセンス」という認識が広がり、取得数が爆発的に増加すると予測されます。

金融・不動産・ITなどサービス業での深化

これまで製造業がリードしてきましたが、今後は排出量算定が複雑な金融、不動産、IT、サービス業でも、Scope3の目標設定や、投融資先・テナント・データセンターなどへの影響力を通じた削減貢献がより重視され、取得が深化します。

中小企業がSBT認定を取得するメリットを超えた可能性

中小企業にとって、SBT認定は単なる「取引先への対応」を超えた大きなチャンスです。新たなビジネス機会の創出: 脱炭素化の取り組みによって得られた独自の省エネ技術や再生可能エネルギーの調達ノウハウは、同業他社へのサービス提供といった新たな収益源になり得ます。

地域のリーディングカンパニーへ: 地域経済において、いち早くSBT認定を取得した中小企業は、地域版のESG投資や、地方銀行からの優遇融資を受けやすくなり、地域の脱炭素化を牽引するリーディングカンパニーとしての地位を確立できます。

2030年は、日本の温室効果ガス削減目標の中間地点です。この目標達成のためにも、SBT認定企業数の増加は、単なる企業の努力としてではなく、「国策」として強く推進されることになり、SBT認定は、「企業が社会から信頼されるためのデファクトスタンダード(事実上の標準)」となるでしょう。

まとめ

SBT認定は、日本のビジネスシーンにおいて、もはや一時的なブームではなく、不可逆なトレンドとなりました。最新のデータが示すように、国内の取得企業数は急増の一途をたどっており、この動きは今後、大企業からサプライチェーンを構成する中小企業へと、加速度的に波及していくと予測されます。

2030年に向けた脱炭素競争は、すでに始まっています。SBT認定は、企業がその競争を勝ち抜くための最も強力な戦略的ツールであり、「GX経営」を本格的に推進するための出発点なのです。