はじめに

2050年と聞くと、まだ遠い未来のように感じるかもしれません。しかし、実際には約25年足らずで訪れる現実です 。日本が「失われた40年、50年」と称される停滞から脱却し、持続的な成長を遂げるためには、現状を正確に認識し、未来を見据えた戦略を立てることが不可欠です 。特に、少子高齢化の進行は避けられない現実として、これを前提とした社会システムの変革が求められています 。本コラムでは、世界のGDP予測から見える未来の潮流と、日本がその中でどのように存在感を発揮していくべきかについて、多角的な視点から考察します 。

サマリー

・日本の経済停滞の深層

・未来を拓く人材育成と読書習慣の重要性

・2050年の世界経済と日本の立ち位置

・気候変動という喫緊の課題と日本の役割

・日本が取り残されないためのヒント

日本の経済成長が長らく停滞している背景には、いくつかの構造的な問題が横たわっています。経済成長の定義は「GDP(国内総生産)の増加」であり、これは国内で生み出された付加価値の総額、すなわち企業の利益と労働者の所得の合計を指します 。日本は現在GDPで世界第3位に位置していますが、これは主に人口規模に支えられている側面が大きく、人口減少が続けばGDPも減少する可能性が高いと指摘されています 。

1-1. 低迷する労働生産性:国際比較から見えてくる課題

日本の労働生産性は、国際的に見て決して高いとは言えません。2020年時点で38カ国中23位であり、1970年代や1980年代と比較しても大きく改善しているわけではありません 。人口規模が大きいことでGDP上位を維持しているものの、このままでは先細りとなることは明白です 。

興味深いのは、日本と経済構造が類似すると言われるドイツとの比較です。ドイツの労働生産性が12位であるのに対し、年間平均労働時間は1,363時間と、日本の1,680時間よりも約300時間短いというデータがあります 。これは、労働時間の長さが必ずしも生産性の高さに直結しないことを示唆しています 。日本全体で労働時間を短縮し、業務の効率化を図る意識改革が求められていると言えるでしょう 。

1-2. イノベーションとトップ企業の不在:アメリカ経済との比較

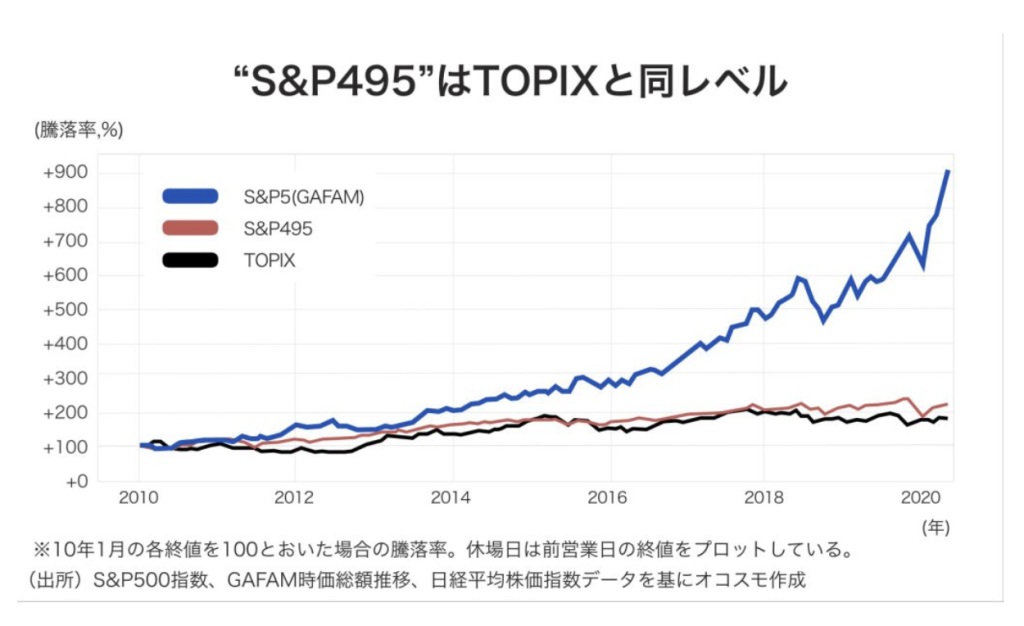

アメリカ経済の成長を牽引しているのは、一部のトップ企業であるという分析があります 。S&P500指数からGAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)の5社を除いた「S&P495」のパフォーマンスは、日本のTOPIX(東証株価指数)とほぼ同レベルで推移しており、アメリカの経済成長の大部分がこれら少数の巨大テクノロジー企業によって生み出されていることが示されています 。近年ではTeslaやNvidiaも台頭し、これら7社で全体の25%もの時価総額を占めています 。

これに対し、日本ではこのような世界を牽引するトップ企業が生まれにくい土壌があると言えます 。アメリカのトップ企業の多くがユダヤ系の人々によって創業・成長を遂げているという指摘は、この差を考える上で示唆に富んでいます 。世界人口の0.2%に満たないユダヤ人が、ノーベル賞受賞者の約22%を占め、多くのテクノロジー企業の創業者を輩出している事実は、彼らが「頭脳」を大切に育んできた歴史的背景に根差しています 。

未来を拓く人材育成と読書習慣の重要性

ユダヤ系の人々の成功の鍵の一つとして、「読書」が挙げられています 。彼らの家庭では、リビングに子どもが自由に調べられる本が置かれ、親も子どもと一緒に疑問を解決する習慣があると言います 。また、「学ぶことは楽しい」という価値観を重視し、子どもの興味関心を尊重した教育が行われています 。

2-1. 読書が育む力:想像力、創造力、そして共感力

読書は、想像力や創造力の基盤を培い、読解力や語彙力を高めることで、理解力を深める効果があります 。さらに、この継続的な学習プロセスを通じて、他者への思いやりも育まれるとされています 。厚生労働省の調査では、子どもの読書量が両親の読書量に比例するという結果も出ており、家庭における読書習慣の重要性が浮き彫りになっています 。

2-2. 日本の読書離れと未来への示唆

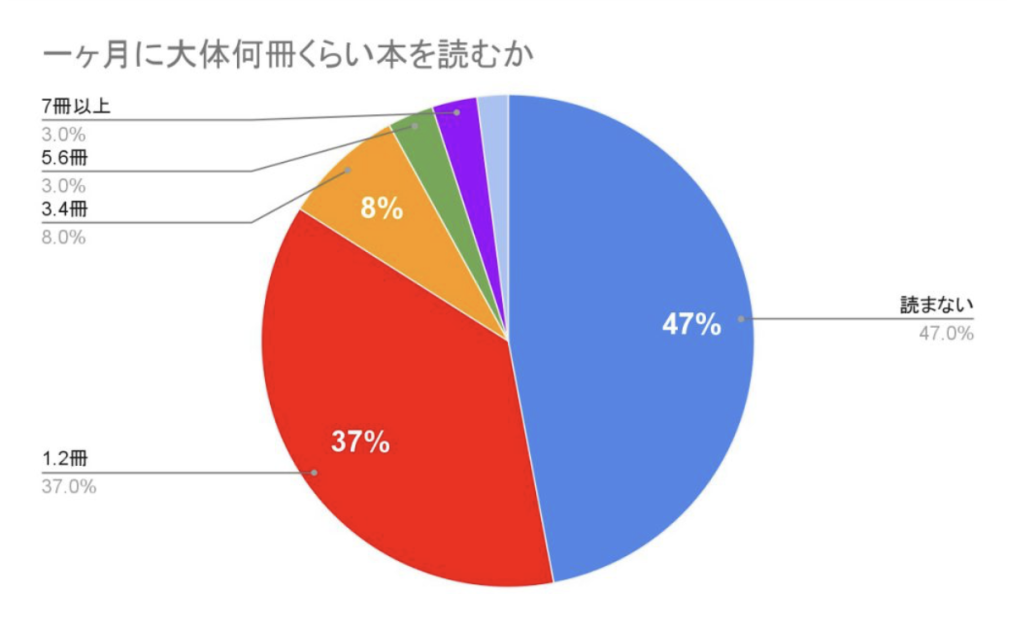

文化庁が2019年に行った調査によると、日本人で「本を読まない」と回答した人が47%、「1ヶ月に1~2冊程度しか読まない」と回答した人が37%と、合わせて8割を超える人々が積極的に読書をしていない実態が明らかになりました 。

これに対し、ドイツでは毎日読書する人が38%に上るとの調査結果があり、読書に対する意識の違いがうかがえます 。ドイツでは、子どもたちが審査員となって文学作品を選出する「青少年審査員賞」のような取り組みもあり、読書推進活動が盛んです 。

日本の底力を高めるためには、読書量を増やし、それによって育まれる想像力、創造力、読解力、語彙力、理解力を強化することが不可欠です 。これは、新しいアイデアを生み出し、変化に対応できる人材を育成する上で、極めて重要な要素となります。

第3章:2050年の世界経済と日本の立ち位置

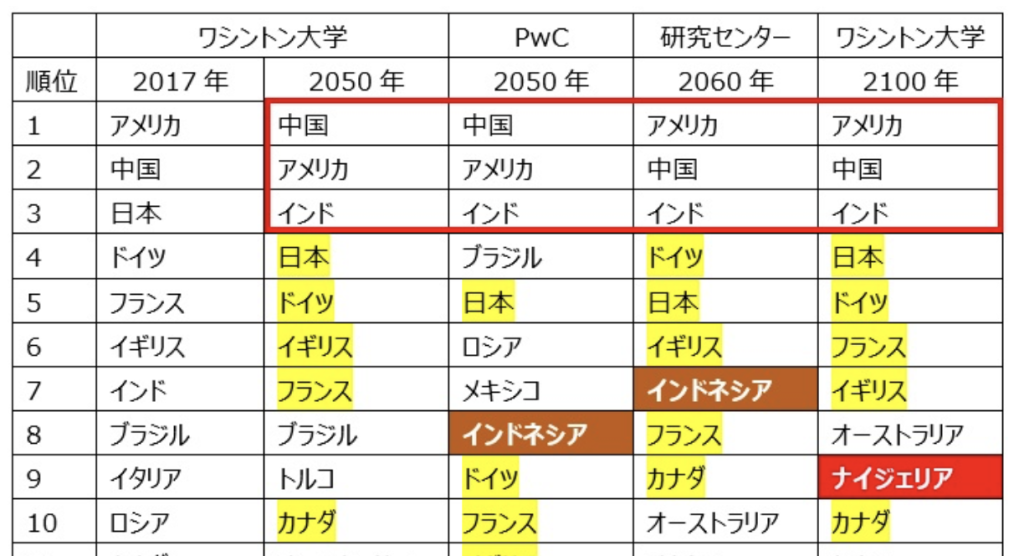

PwCの予測によると、2050年までに世界のGDPは年平均2.6%で成長すると見込まれており、この成長は主に新興市場や発展途上国によって牽引されるとされています 。特に、E7(中国、インド、ブラジル、ロシア、インドネシア、メキシコ、トルコ)諸国は年平均約3.5%の経済成長を遂げる一方、G7(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国)先進諸国はわずか1.6%にとどまると予想されています 。2050年には、E7が世界のGDPのほぼ50%を占め、G7のシェアは20%強に低下するという予測もあり、世界経済のパワーバランスが大きく変化することが示唆されています 。

3-1. 変化する世界の中心:G7からE7への移行

日本は現状のままでは、GDPランキングで3位から転落する可能性が高いと予測されています 。これからの世界において、日本はG7の枠組みに固執するだけでなく、E7諸国、特にインド、インドネシア、ナイジェリア、フィリピンといった成長著しい国々との連携を強化していく必要があります 。

3-2. 新たな国際経済秩序の胎動:通貨覇権と環境ソリューション

ブレトンウッズ体制に代表されるドルを中心とした国際金融秩序も、今後揺らぎが予測されます 。ロシアと中国による独自の決済網の相互接続の動きや、サウジアラビアが原油決済を人民元建てにする構想なども、その兆候として挙げられます 。E7諸国が着実に経済力を高め、新たな国際秩序を形成しつつある現状を日本は深く認識すべきです 。

このような変化の時代において、日本が貢献できる領域として、環境負荷をかけずに発展を支援する「ドーナツ経済学」や「ゼブラ企業」の概念に基づいたソリューション提供が挙げられます 。特に、途上国が工業化を進める上で不可欠なエネルギー問題に対し、日本の持つ先進的な環境技術、例えば水素エネルギー技術などを提供することで、共に持続可能な成長を目指すことが可能です 。

気候変動という喫緊の課題と日本の役割

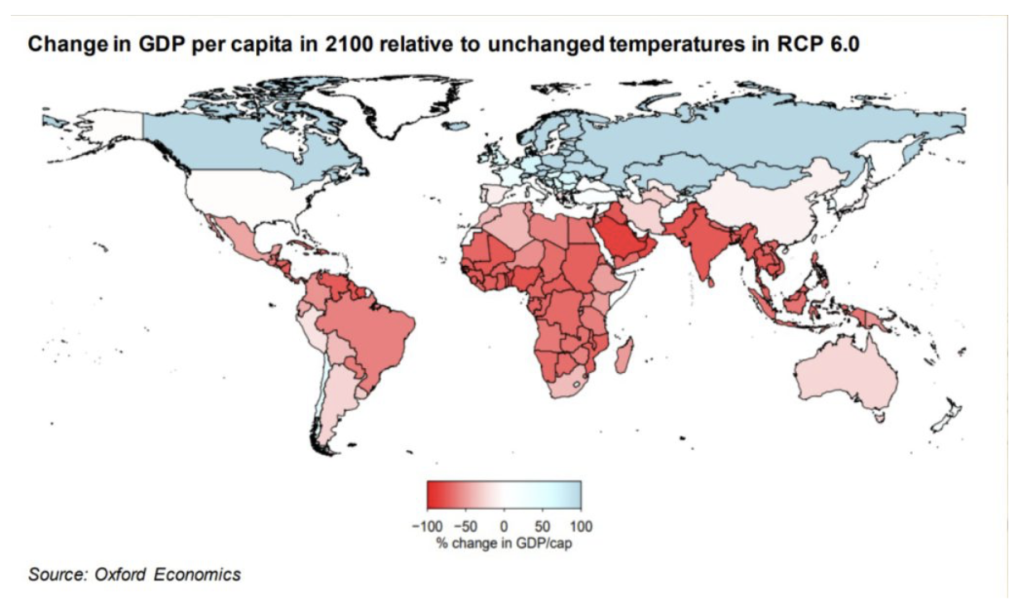

2100年には気候変動の影響により世界のGDPが21%減少する可能性があるという予測は、地球規模での環境問題への取り組みが不可欠であることを示しています 。地域によって気候変動の影響は異なり、特に温暖化の影響が強い地域では経済的打撃が大きいとされています 。地球の気候帯が急速に変化している現状を踏まえ、自然生態系が適応できる速度以上の変化が問題であると認識する必要があります 。

日本は、この地球規模の課題に対し、独自の技術力で貢献できる可能性があります 。特に、ドイツが水素エネルギー分野での連携を日本に呼びかけているように、水素技術の開発・研究をさらに進め、脱炭素社会の実現に貢献することは、日本の国際的プレゼンスを高める上で重要です 。気候変動対策は、単なる環境問題に留まらず、経済成長、ひいては人類の繁栄に直結する基盤となるものです 。

まとめ:日本が取り残されないためのヒント

2050年に向けて、日本が国際社会の中で取り残されずに発展していくためには、以下の点が重要なヒントとなります。

イノベーションとトップ企業の創出: アメリカの事例から学ぶように、経済成長を牽引する革新的な企業を生み出す仕組みづくりが必要です 。

人材育成と読書習慣の強化: ユダヤ系の人々の成功要因である「頭脳」を育む教育、特に読書習慣の重要性を再認識し、想像力、創造力、読解力、語彙力、理解力を総合的に高める取り組みが必要です 。

変化する国際情勢への適応: G7からE7への経済的影響力の移行を認識し、新興国との連携を強化することで、新たな成長の波に乗り遅れないようにすることが重要です 。

環境と経済の両立: 途上国の発展を支援する際に、環境負荷を低減する日本の技術やソリューションを提供し、共に「成長(Growth)」ではなく「繁栄(Thrive)」を目指す「ドーナツ経済学」のような考え方を取り入れるべきです 。

地域特性を考慮した戦略: 気候変動の影響は地域によって異なるため、それぞれの地域の特性を見極めた上で、最適なソリューションを提供することが求められます 。

より良い未来を継続していくためには、環境に合わせた変革が必要です 。大きな流れをイメージしながら情報を収集し、活発な意見交換を通じて、地球と人類にとって真に必要なことは何かを問い続けることが、日本が持続可能な社会を築き、国際社会で存在感を発揮していくための鍵となるでしょう 。