はじめに

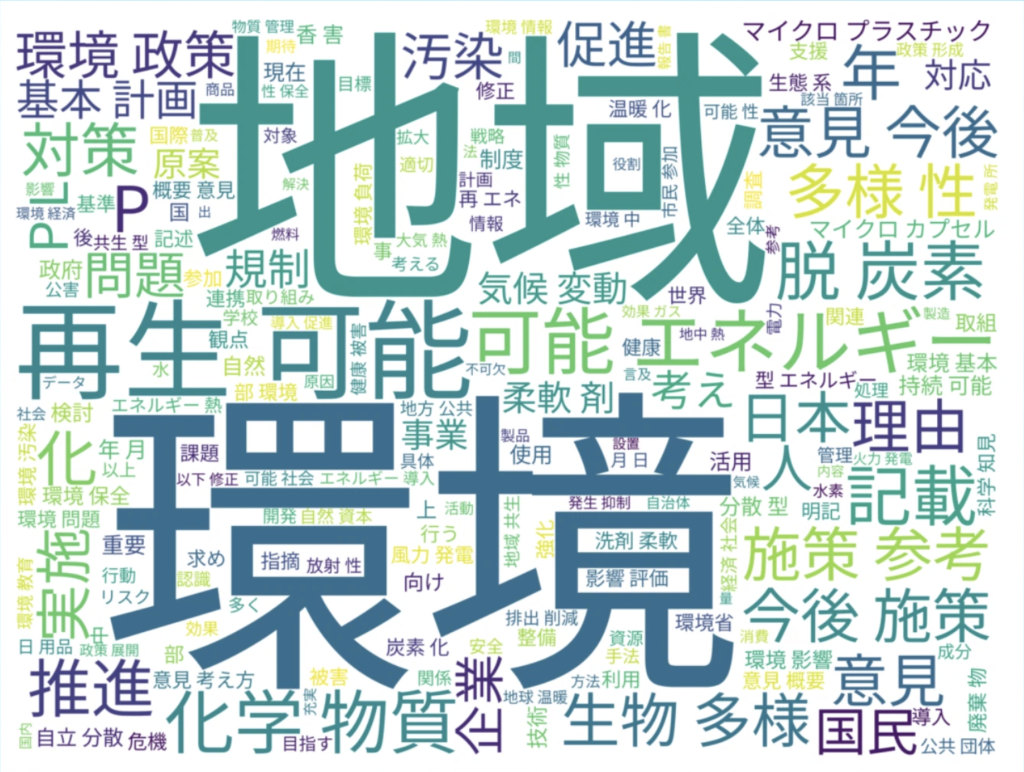

地球温暖化、資源の枯渇、生物多様性の損失など、地球規模で環境問題が深刻化しています。これらの問題解決に向けて、日本政府は「第六次環境基本計画」を策定し、持続可能な社会の実現を目指しています。

本記事では、「第六次環境基本計画」の内容をわかりやすく解説し、私たちが目指すべき未来の姿について考えていきます。

サマリー

- 第六次環境基本計画は、2030年までの環境政策の指針となる計画です。

- 2050年カーボンニュートラル、循環経済、自然共生社会の実現を目指しています。

- 計画の達成には、国、地方公共団体、事業者、そして私たち一人ひとりの行動が重要です。

- SBTは、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のことです。

- 企業は、SBTを活用することで、脱炭素化を加速し、持続可能な社会の実現に貢献できます。

第六次環境基本計画とは、環境保全に関する日本の基本的な計画です。 2021年6月に閣議決定され、2030年までの10年間を対象期間としています。この計画は、環境基本法に基づいて策定され、環境政策の指針となるものです。

主な特徴

- 2050年カーボンニュートラルの実現:地球温暖化対策を強化し、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目指しています。

- 循環経済への移行:資源を有効活用し、廃棄物を削減する循環型社会の構築を目指しています。

- 自然共生社会の実現:自然の恵みを享受しながら、生物多様性を保全し、自然と共生する社会を目指しています。

- 地域循環共生圏の創造:地域資源を活用し、地域ぐるみで環境問題に取り組む地域循環共生圏の構築を目指しています。

計画の構成

第六次環境基本計画は、以下の3つの章から構成されています。

- 第一章 総論:計画の策定の背景、基本的な考え方、計画の構成などを示しています。

- 第二章 各主体の役割と連携:国、地方公共団体、事業者、国民など、それぞれの主体の役割と連携について述べています。

第三章 施策の展開:地球温暖化対策、循環経済の構築、自然共生社会の実現など、具体的な施策について述べています。

計画の背景と目的

第六次環境基本計画は、深刻化する地球環境問題を背景に策定されました。

背景

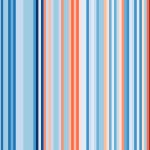

- 地球温暖化:気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書によると、地球温暖化は人間活動が主な原因である可能性が極めて高く、深刻な影響が生じているとされています。

- 資源の枯渇:世界の人口増加や経済発展に伴い、資源の需要が増加し、枯渇が懸念されています。

- 生物多様性の損失:森林破壊や海洋汚染などにより、生物多様性が失われつつあります。

これらの問題は、私たちの生活や経済活動に大きな影響を与える可能性があります。

目的

第六次環境基本計画は、これらの問題を解決し、持続可能な社会を実現することを目的としています。

- 持続可能な社会とは、将来世代のニーズを損なうことなく、現代世代のニーズを満たす社会のことです。

計画では、2050年までにカーボンニュートラルを実現し、循環経済への移行を促進することで、持続可能な社会を実現することを目指しています。

持続可能な開発目標(SDGs)との関連

第六次環境基本計画は、持続可能な開発目標(SDGs)の達成にも貢献することを目指しています。SDGsは、2015年に国連で採択された国際目標であり、17の目標と169のターゲットから構成されています。

第六次環境基本計画は、特に以下のSDGsの達成に貢献するとされています。

- 目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

- 目標11:住み続けられるまちづくりを

- 目標12:つくる責任 つかう責任

- 目標13:気候変動に具体的な対策を

- 目標14:海の豊かさを守ろう

- 目標15:陸の豊かさも守ろう

計画の3つの柱と具体的な施策

第六次環境基本計画は、「脱炭素社会」、「循環経済」、「自然共生社会」の3つの柱を掲げ、具体的な施策を推進しています。

脱炭素社会

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、以下の施策を推進しています。

- 再生可能エネルギーの導入拡大:太陽光発電、風力発電など、再生可能エネルギーの導入を促進します。

- 省エネルギーの推進:家庭やオフィス、工場など、あらゆる場所で省エネルギーを推進します。

- 水素社会の実現:水素エネルギーの利用を促進し、脱炭素化を加速します。

- CCS(二酸化炭素回収・貯留)の導入:火力発電所などから排出される二酸化炭素を回収し、地中に貯留する技術の導入を促進します。

- 森林吸収源対策の推進: 森林の保全・管理、植林などによる二酸化炭素の吸収量の増加を促進します。

循環経済

資源を有効活用し、廃棄物を削減する循環型社会の構築に向けて、以下の施策を推進しています。

- 3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進:廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を促進します。

- プラスチック資源循環促進法の施行:プラスチックの排出抑制、リサイクルを促進します。

- サーキュラーエコノミーへの移行:製品の設計段階から資源循環を考慮し、廃棄物を最小限にするサーキュラーエコノミーへの移行を促進します。

- 食品ロス削減の推進: 食品の廃棄を減らすための取り組みを促進します。

自然共生社会

自然の恵みを享受しながら、生物多様性を保全し、自然と共生する社会の実現に向けて、以下の施策を推進しています。

- 国立公園などの保護地域の拡充:自然環境の保全を強化します。

- 生物多様性の保全:絶滅危惧種の保護、外来種の駆除など、生物多様性の保全に取り組みます。

- 里地里山の保全:人々の暮らしと自然が共存する里地里山の保全に取り組みます。

- グリーンインフラの整備:自然の機能を活用した防災・減災対策、都市のヒートアイランド現象の緩和などに取り組みます。

海洋プラスチックごみ対策の推進: 海洋へのプラスチックごみの流出を防ぎ、海洋環境の保全を図ります。

おすすめ関連記事→SBT取得がなぜSDGs目標達成に貢献するのか?

持続可能な社会に向けた私たちの役割

持続可能な社会の実現には、国、地方公共団体、事業者だけでなく、私たち一人ひとりの行動が重要です。

ライフスタイルの見直し

- 省エネルギー:家庭では、照明をLEDに交換する、エアコンの設定温度を見直すなど、省エネルギーを心がけましょう。

- 節水:シャワーの時間を短くする、食器洗い機を効率的に使うなど、節水を心がけましょう。

- ゴミの削減:マイバッグを持参する、詰め替え商品を利用するなど、ゴミの削減を心がけましょう。

- リサイクル:分別をきちんと行い、リサイクルに協力しましょう。

- 公共交通機関の利用:徒歩や自転車、公共交通機関を利用し、車の利用を控えましょう。

- 地産地消:地元で生産されたものを消費することで、輸送に伴う環境負荷を削減できます。

- 環境にやさしい製品の選択:環境に配慮した製品を選ぶようにしましょう。

- 食生活の見直し: 食品ロスを減らす、地産地消を心がけるなど、食生活を見直しましょう。

社会参加

- 環境問題に関する情報収集:新聞、テレビ、インターネットなどを通じて、環境問題に関する情報を積極的に収集しましょう。

- 環境ボランティアへの参加:地域で行われている環境ボランティア活動に参加してみましょう。

- 環境NPOへの支援:環境問題に取り組むNPOを支援しましょう。

- 選挙への参加:環境問題に積極的に取り組む候補者や政党に投票しましょう。

- 地域活動への参加: 地域の環境保全活動に参加することで、地域社会に貢献できます。

意識改革

- 環境問題への関心を高める:環境問題に関心を持ち、自分たちにできることを考えましょう。

- 持続可能な社会を意識した行動:日常生活の中で、持続可能な社会を意識した行動を心がけましょう。

- 未来世代への責任:未来世代に美しい地球を残すために、責任ある行動を心がけましょう。

- 地球市民としての自覚: 地球規模で環境問題を考える、地球市民としての自覚を持ちましょう。

SBT認定との関連性

第六次環境基本計画とSBT

第六次環境基本計画では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、SBTの考え方を活用することを推奨しています。

具体的には、企業に対して、SBTの取得を開始し以下のことを求めています。

- SBTに基づいた排出削減目標の設定

- 目標達成に向けた具体的な計画の策定

- 進捗状況の情報開示

SBT認定のメリット

企業がSBT認定を取得することで、以下のメリットが期待できます。

- 企業価値の向上:環境問題に積極的に取り組む企業として、投資家や顧客からの評価が高まります。

- 競争力の強化:脱炭素化に向けた技術開発や事業転換を促進することで、競争力を強化できます。

- リスク管理の強化:気候変動によるリスクを低減できます。

- 従業員のエンゲージメント向上:従業員の環境問題への意識を高め、モチベーション向上に繋がります

SBT認定取得の事例

日本では、ソニーグループ、トヨタ自動車、イオンなど、多くの企業がSBT認定を取得しています。これらの企業は、SBTに基づいた排出削減目標を設定し、再生可能エネルギーの導入、省エネルギー化、サプライチェーン全体での排出削減など、様々な取り組みを進めています。

おすすめ関連サイト→SBT認定取得はプロにお任せ!取得率100%の専門家チームが最短ルートで導きます

まとめ:

第六次環境基本計画は、2050年カーボンニュートラルの実現、循環経済への移行、自然共生社会の実現など、持続可能な社会に向けた具体的な目標を掲げています。

計画の達成には、国、地方公共団体、事業者だけでなく、私たち一人ひとりの行動が重要です。

ライフスタイルの見直し、社会参加、意識改革などを通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきましょう。

企業は、SBTなどの国際的なイニシアチブを活用しながら、積極的に脱炭素化に取り組むことが求められます。

参考文献

環境省. (2021). 第六次環境基本計画. https://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/