2015年に採択されたパリ協定は、地球温暖化対策における国際的な枠組みとして、その後の世界の脱炭素化への動きを大きく加速させてきました。この協定の中核をなす概念の一つに「NCD(Nationally Determined Contribution)」、日本語では「国が決定する貢献」と呼ばれるものがあります。パリ協定におけるNCDとは一体何なのか、その核心的な意味と役割を解説していきます。

サマリー

- 「NCD」とは一体何?パリ協定におけるその核心的な意味と役割を徹底解説

- なぜNCDが重要なのか?地球温暖化対策におけるその意義と影響力を深掘り

- 各国のNCDはどう違う?先進国と発展途上国のNCDの現状と課題を比較分析

- NCDはどのようにして作られる?策定プロセスと企業が注目すべきポイント

- 今後の展望と脱炭素社会への貢献

「NCD」とは一体何?パリ協定におけるその核心的な意味と役割を解説

まず、「NCD(Nationally Determined Contribution)」を直訳すると、「国が自ら決定する貢献」となります。これは、各国がパリ協定の長期目標、すなわち「世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という目標を達成するために、自主的に決定し、国連に提出する温室効果ガス排出削減目標や、気候変動の影響への適応策を含む貢献のことを指します。

パリ協定以前の国際的な気候変動対策の枠組みであった京都議定書では、先進国に対してのみ法的拘束力のある排出削減目標がトップダウンで割り当てられていました。しかし、パリ協定では、このトップダウン方式から大きく転換し、すべての締約国がそれぞれの国情や能力に応じて、自主的に貢献を決定し、それを積み重ねるというボトムアップ型の仕組みを採用しました。この点が、パリ協定の画期的な特徴の一つであり、より多くの国々の参加と、それぞれの状況に応じた柔軟な取り組みを可能にしたと言えます。

NCDには、主に以下の2つの側面が含まれます。

温室効果ガス排出削減目標(Mitigation):

各国が、いつまでに、どの程度温室効果ガスの排出量を削減するのかという目標を示します。この目標は、数値目標(例:2030年までに2013年比で〇〇%削減)であったり、政策や行動の目標(例:再生可能エネルギーの導入目標、省エネルギー政策の実施)であったり、その組み合わせであったりと、各国の状況によって様々です。

気候変動の影響への適応策(Adaptation): すでに起こり始めている、あるいは今後予測される気候変動の影響(例:海面上昇、異常気象、水資源の変動)に対して、各国がどのように適応していくのかという計画や対策を示します。これには、インフラの強化、早期警戒システムの構築、農業や水資源管理の改善などが含まれます。

NCDは、パリ協定の第4条においてその提出と更新が義務付けられています。各国は、パリ協定が発効した2016年以降、定期的に(5年ごとを目安に)NCDを提出し、その内容を更新していくことが求められています。この更新の際には、「共通だが差異のある責任とそれぞれの能力」という原則に基づき、以前のNCDよりも野心的な目標を設定することが期待されています。これは、「ラチェットメカニズム」と呼ばれ、各国が段階的に排出削減目標を引き上げ、地球温暖化対策を強化していくための重要な仕組みです。

NCDは、各国が自国の状況を踏まえて決定するものであるため、その内容は多岐にわたります。先進国は、より高い排出削減目標や、発展途上国への資金・技術支援などを盛り込む傾向がある一方、発展途上国は、自国の持続可能な開発目標との整合性を図りながら、排出削減目標や適応策を策定しています。

このように、NCDはパリ協定における地球温暖化対策の根幹をなすものであり、各国がそれぞれの責任と能力に応じて、具体的な行動計画を示すものです。

なぜNCDが重要なのか?地球温暖化対策におけるその意義と影響力を深掘り

なぜこのNCDが地球温暖化対策においてこれほどまでに重要視されているのか、その意義と影響力をさらに深く掘り下げていきます。NCDは、単なる各国ごとの目標の寄せ集めではなく、地球規模の温暖化という共通の課題に立ち向かうための、極めて重要なメカニズムとしての役割をもっています。

その重要な意義と影響力は、主に以下の5つの点に集約されます。

地球温暖化対策の方向性を示す羅針盤としての役割: 各国がNCDを提出することで、世界全体として、どのような方向に向かって温室効果ガス排出量を削減していくのか、気候変動の影響にどのように適応していくのかという大まかな道筋が示されます。これは、各国政府だけでなく、企業、研究機関、市民社会など、あらゆる主体が今後の行動計画を立てる上での重要な指針となります。NCDがあることで、長期的な視点に立った投資や技術開発、政策立案が可能になり、社会全体の脱炭素化への移行を促進する力となります。

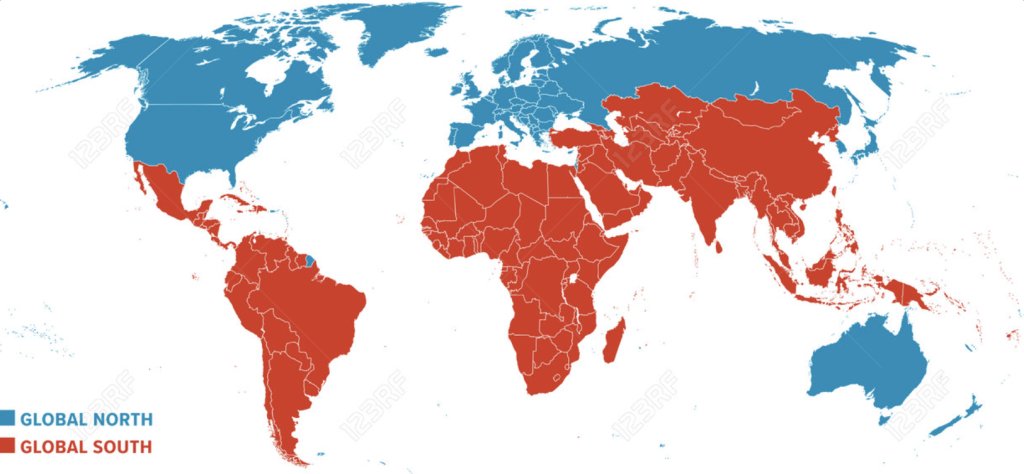

各国の自主性と責任に基づく公平な参加を促進: パリ協定の大きな特徴の一つが、トップダウンではなくボトムアップ型の仕組みを採用している点です。NCDは、各国が自国の国情や能力に応じて、自主的に貢献の内容を決定するため、より多くの国々が主体的に温暖化対策に参加しやすくなります。また、「共通だが差異のある責任とそれぞれの能力」という原則に基づき、先進国と発展途上国がそれぞれの状況に応じて責任を分担し、貢献を行うという公平性の確保にも繋がります。

透明性の確保と進捗状況の評価を可能に: 各国が提出したNCDは、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の事務局によって登録・公開されます。これにより、各国がどのような目標を掲げ、どのような対策を実施しようとしているのかが国際社会全体に共有され、透明性が確保されます。また、定期的なNCDの更新と進捗状況の報告を通じて、各国が自らの約束をどの程度履行しているのかを評価することが可能になり、国際的な監視と相互学習を促進する役割も果たします。

より野心的な目標への引き上げを促すラチェットメカニズムの中核: パリ協定では、各国が5年ごとにNCDを更新し、以前の目標よりも野心的な内容に引き上げることが求められています。この「ラチェットメカニズム」の中核をなすのがNCDです。各国が定期的に目標を見直し、より高い目標を設定することで、世界全体としての排出削減努力が段階的に強化され、パリ協定の長期目標達成に近づくことが期待されます。NCDの更新サイクルは、各国の気候変動対策の進捗を加速させるための重要なエンジンとしての役割を担っています。

国際協力と支援の基盤となる情報を提供: 各国のNCDには、排出削減目標だけでなく、気候変動の影響への適応策や、そのために必要となる資金、技術、能力開発に関するニーズなども含まれる場合があります。これらの情報は、先進国から発展途上国への支援の方向性を定める上での重要な情報源となります。NCDを通じて、各国がどのような支援を必要としているのか、どのような分野での協力が求められているのかが明確になることで、より効果的な国際協力と支援が促進されます。

このように、NCDはパリ協定における地球温暖化対策において、多岐にわたる重要な意義と影響力を持っています。それは、各国の自主的な努力を結集し、地球規模の課題に立ち向かうための基盤であり、その継続的な更新と実施を通じて、より持続可能な未来へと繋がる道筋を示す羅針盤と言えるでしょう。次の項では、各国のNCDがどのように異なり、先進国と発展途上国の間でどのような現状と課題が存在するのかを比較分析していきます。

各国のNCDはどう違う?先進国と発展途上国のNCDの現状と課題を比較

実際に各国が提出しているNCDの内容に焦点を当て、先進国と発展途上国の間で、その現状や課題にどのような違いが見られるのかを比較していきます。各国の国情や能力、そして歴史的な責任の違いが、NCDの内容にどのように反映されているのかを見ていきましょう。

先進国のNCDの現状と特徴:

先進国は一般的に、歴史的な温室効果ガス排出量が多く、経済的・技術的な能力も高いことから、より野心的な排出削減目標を設定する傾向があります。そのNCDの特徴としては、以下のような点が挙げられます。

- 明確な数値目標の設定: 多くの先進国は、2030年や2050年といった具体的な年次と、それまでにどの程度排出量を削減するのかという明確な数値目標(例:2030年までに1990年比で50%削減、2050年までにカーボンニュートラル達成)をNCDに盛り込んでいます。これらの目標は、科学的な知見に基づいて設定されることが多く、パリ協定の1.5℃目標との整合性を意識した内容となっています。

- 経済全体の脱炭素化に向けた政策の提示: 排出削減目標の達成に向けた具体的な政策や行動計画(例:再生可能エネルギーの導入加速化、エネルギー効率の向上、炭素税の導入、電気自動車普及促進策など)を詳細に示している国が多いです。これらの政策は、経済構造全体の変革を目指すものが多く、産業界や国民生活に大きな影響を与える可能性があります。

- 発展途上国への支援の表明: 先進国は、資金、技術、能力開発といった面で、発展途上国の気候変動対策を支援するコミットメントをNCDに含めている場合があります。これは、「共通だが差異のある責任とそれぞれの能力」という原則に基づき、歴史的な排出責任が大きい先進国が、より脆弱な発展途上国を支援する重要な側面です。

先進国のNCDにおける課題:

- 目標達成に向けた具体的な行動の実行力: 野心的な目標を設定している一方で、それを達成するための具体的な政策の実行や、社会全体の変革が伴わない場合、目標達成が困難になる可能性があります。

- 産業構造の転換に伴う社会的な課題への対応: 脱炭素化を進める中で、化石燃料産業など、一部の産業や地域で雇用喪失などの社会的な課題が生じる可能性があります。これらの課題にどのように対応し、公正な移行(Just Transition)を実現するかが重要な課題となります。

発展途上国のNCDの現状と特徴:

発展途上国は、一般的に歴史的な排出量は少ないものの、経済発展に伴い今後の排出量増加が見込まれる国が多く、気候変動の影響に対して脆弱な立場にあります。そのNCDの特徴としては、以下のような点が挙げられます。

- 排出削減目標と持続可能な開発目標との統合: 発展途上国は、経済成長や貧困削減といった持続可能な開発目標と両立する形で、排出削減目標や適応策を策定する傾向があります。そのため、先進国のような絶対的な排出量削減目標ではなく、エネルギー効率の改善や再生可能エネルギーの導入目標など、開発と両立可能な目標を設定している場合があります。

- 適応策の重視: 気候変動の影響をすでに強く受けている、あるいは今後より深刻な影響を受けると予測される発展途上国では、食料安全保障、水資源管理、防災対策など、気候変動への適応策をNCDの重要な柱として盛り込んでいる場合が多いです。

- 国際的な支援への期待: 発展途上国は、排出削減や適応策を実施するために必要な資金、技術、能力開発について、先進国からの支援をNCDの中で明確に求めている場合があります。これは、パリ協定における支援の重要性を強調するものです。

発展途上国のNCDにおける課題の例:

- 目標達成のための資金・技術の不足: 排出削減や適応策を実施するためには、多額の資金や高度な技術が必要となる場合が多く、自国のみの力では限界があるという課題を抱えています。

- 脆弱なインフラと制度: 気候変動の影響に対する脆弱性が高いにもかかわらず、適応策を実施するためのインフラや制度が十分に整っていない場合があります。

- 経済発展との両立: 経済成長を優先する中で、野心的な排出削減目標を設定することや、そのための政策を実施することに抵抗がある場合があります。

このように、先進国と発展途上国のNCDには、それぞれの国情や能力、そして歴史的な責任の違いが色濃く反映されています。パリ協定の目標達成のためには、それぞれの国が自らの課題に向き合い、国際協力と支援を通じて、より野心的な目標設定と着実な実行を進めていくことが不可欠となります。

NCDはどのようにして作られる?各国の策定プロセス概要

NCDの策定は、政府だけでなく、様々なステークホルダーとの対話を通じて行われることが多く、企業にとっても自社の事業戦略やリスク管理に影響を与える重要な機会となります。

NCDの一般的な策定プロセス:

NCDの策定プロセスは、各国の政治体制や社会構造によって異なりますが、一般的には以下のような段階を経て行われます。

- 国内における現状分析と課題の特定: まず、国内の温室効果ガス排出量の現状、気候変動による影響、既存の対策の評価など、詳細な分析が行われます。これには、政府機関、研究機関、専門家などが協力し、科学的なデータや分析結果に基づいて、国内の気候変動に関する課題が特定されます。

- 関係省庁間の連携と協議: 特定された課題を踏まえ、環境省だけでなく、エネルギー、産業、運輸、農業など、関連する複数の省庁が連携し、排出削減目標や適応策の方向性について協議を行います。各省庁の政策目標や管轄分野との整合性を図りながら、国全体として整合性の取れたNCDの策定を目指します。

- ステークホルダーとの対話と意見聴取: 政府は、企業、産業団体、労働組合、NGO、研究機関、市民社会など、幅広いステークホルダーとの対話を通じて、意見や要望を聴取します。企業の技術革新の動向や、市民社会の環境意識の高まりなど、様々な視点からの意見をNCDに反映させることを目指します。このプロセスは、ワークショップ、パブリックコメント、意見交換会などの形で行われることがあります。

- 目標と対策の検討と決定: 関係省庁間の協議とステークホルダーからの意見を踏まえ、具体的な温室効果ガス排出削減目標(削減量、基準年、目標年など)や、気候変動の影響への適応策、そのための政策手段などが検討・決定されます。この段階では、経済への影響、技術的な実現可能性、国際的な動向なども考慮されます。

- NCDの正式な決定と国連への提出: 国内での合意形成を経て、NCDの内容が閣議決定などの形で正式に決定され、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の事務局に提出されます。提出されたNCDは、United Nations Climate Change(UNFCCC)のウェブサイトで公開されます。

- 定期的な見直しと更新: パリ協定に基づき、各国は5年ごとを目安にNCDを見直し、更新することが求められています。更新の際には、これまでの対策の進捗状況や新たな科学的知見、技術革新などを踏まえ、より野心的な目標を設定することが期待されます。

まとめ:

NCDは、各国が地球温暖化対策という共通の目標に向けて、それぞれの国情や能力に応じて自主的に決定する温室効果ガス排出削減目標と気候変動影響への適応策であり、パリ協定のボトムアップ型の枠組みを象徴するものです。NCDの存在は、世界全体の脱炭素化の方向性を示す羅針盤となり、各国の自主性と責任に基づいた公平な参加を促し、透明性の確保と進捗状況の評価を可能にします。

先進国と発展途上国では、歴史的な排出量や経済状況、技術力などの違いから、NCDの内容や直面する課題に差異が見られます。先進国にはより野心的な目標設定と具体的な実行力が求められる一方、発展途上国は持続可能な開発との両立を図りながら、国際的な支援を必要としています。

NCDの策定プロセスは、政府内の連携だけでなく、企業、NGO、市民社会といった多様なステークホルダーとの対話を通じて進められます。企業はこのプロセスを注視し、積極的に意見を発信することで、自社の事業戦略やリスク管理に資するNCDの実現に貢献できます。

NCDは一度提出して終わりではなく、5年ごとの定期的な見直しと更新が義務付けられています。このラチェットメカニズムを通じて、各国は段階的に排出削減目標を引き上げ、より野心的な貢献へと進化していくことが期待されます。

NCDは、各国政府の取り組みであると同時に、私たち一人ひとりの行動とも深く関わっています。企業の脱炭素化への取り組み、消費者の環境に配慮した選択、そして社会全体の意識改革が、各国のより野心的なNCDの実現を後押しする力となります。パリ協定の長期目標達成と持続可能な脱炭素社会の実現に向けて、NCDを理解し、その進展を注視し、私たち自身の行動変容を促していくことが、今まさに求められています。

おすすめ関連記事→【企業必見!】Scope1、Scope2排出量算定の完全ガイド:排出活動チェックから使用エネルギーデータ抽出まで