こちらが見つけたデータです。

赤い線は1880年以降の地球の表面温度変化です。

黄色い線は地球が受ける太陽のエネルギーで、1平方メートルあたりのワット(エネルギーの単位)で表したものです。

太陽エネルギーは横ばいか、低下気味になっているのに、地球の平均温度は上昇し続けています。

小氷期に再突入する

始めていきたいと思います。

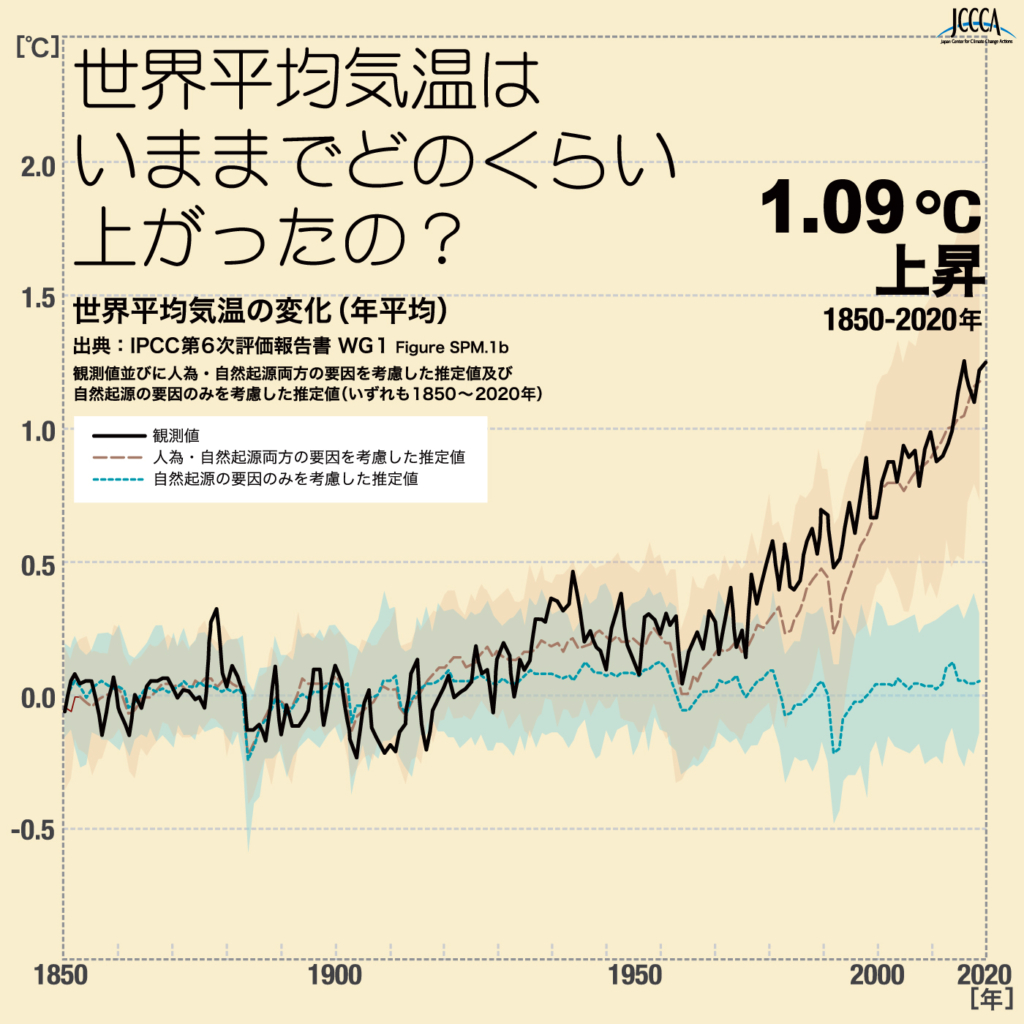

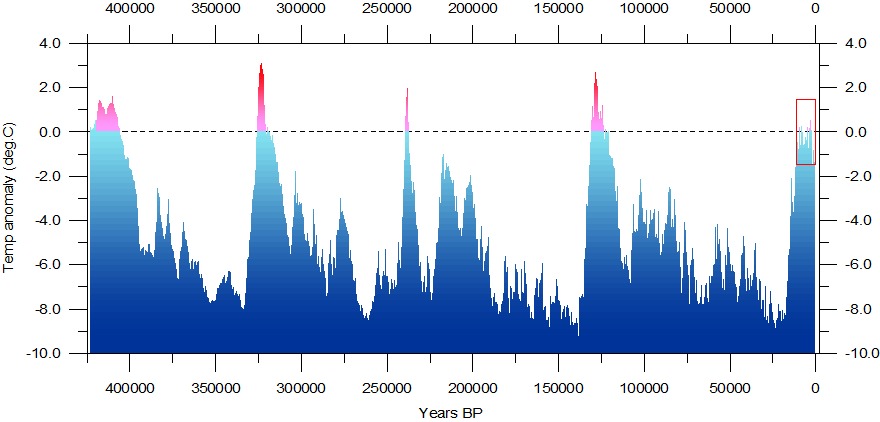

現在の世界平均気温は過去最高に高い!という事では無かったということが分かります。

“なんだ、今がものすごいピークじゃないじゃん!”

2.氷河期や小氷期は本当に来るのか?

なんか気温上昇も下降もどちらも危ないという印象が沸き起こってきましたので、本題に入りたいと思います。

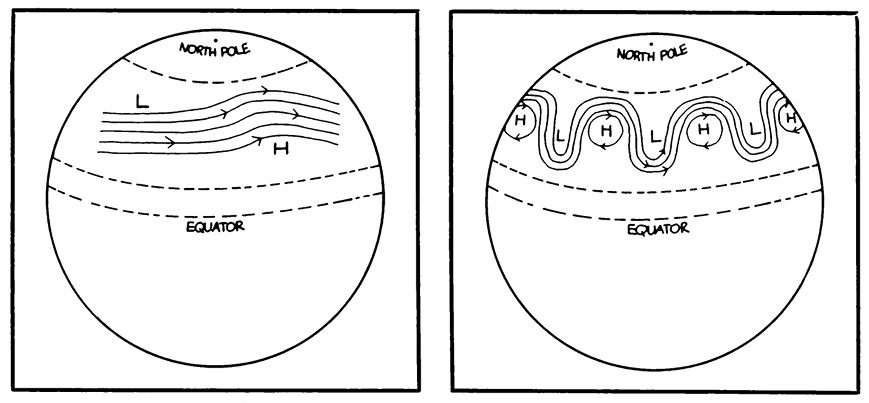

温暖化ではなく小氷期へと向かっている!温暖化はウソ!という情報も検索すると出てきた内容は大きく分けると3つになります。

- 太陽の黒点運動が減少している!?

- 太陽内部の2つの電磁波が鏡写しのように相殺し「マウンダー極小期」のようになる!?

- 氷河期への最大の影響は火山活動?

・太陽の黒点運動が減少している!?

太陽の黒点が少ない周期を極小期といいます。黒点がほとんど観測されないことを「マウンダー極小期」とも呼ばれたりしますが、この時期にロンドンのテムズ川が凍り付くなど各地で寒冷化を示唆する記録が残っています。このため、太陽黒点との関連性に紐付けたようなものが見受けられました。

太陽の活動周期は黒点数によって定義されます。2019年12月に、太陽は第25活動周期に突入しました。太陽活動の増大に伴い、最近では大型フレアの発生やそれに関連する報道も続いています。いくつかここに挙げてみましょう。

- 2021年10月28日、第25周期で2件目となるXクラスフレアが発生。太陽面の中心付近(地球と正対する方向)で生じたため地球影響が懸念され、情報通信研究機構(NICT)による情報発信および各メディアで報道が行われた

- 2022年2月3日に打上げられた49基のスターリンク衛星のうち、40基が大気圏に突入。直前に生じたフレアに伴って地球大気が膨張したことで、衛星の軌道が乱れたためとされる

- 同3月から4月にかけて、多数のXクラスフレアが発生

- 同5月3日、X1.1クラスフレアが発生。5月10日、X1.5クラスフレアが発生。

実際に黒点数とフレア発生数の変化を図示してみました。第25周期の活動度が急速に上昇していることが見て取れます。

参照 :このところ、太陽がとても元気です ─第25活動周期の太陽を見すえて

ちなみに現在の元気な太陽の状態は宇宙天気予報にて確認できますので、ご興味のあるかたは是非、チェックしてみて下さい。

現在の太陽

データ提供元: 宇宙天気予報

黄色い線は地球が受ける太陽のエネルギーで、1平方メートルあたりのワット(エネルギーの単位)であらわしたものです。

地球が受け取る太陽エネルギーの量は、11年周期で小さなアップダウンを繰り返しており、1950年代以降、純増はしていない。その間に地球の気温は著しく上昇しているということが分かると思います。

NASAでは、20世紀半ばから観測されている地球温暖化の原因は、人間の活動にあると表現しています。過去の気候変動に太陽は影響を与えてきましたが、現在の温暖化は太陽では説明できないとしています。

・太陽内部の2つの電磁波が鏡写しのように相殺し「マウンダー極小期」のようになる!?

英ウェールズで2015年7月9日に開かれた王立天文学会で英国の研究者が驚くべき発表をした。今後15年ほどで太陽の活動が60%も減衰するというのだ。英テレグラフ紙を含めたメディアは「ミニ氷河期に突入」というタイトルで記事を打った。

人間が温室効果ガスを増やしてしまっていることで、氷期がこないということも起こり得ます。つまり、人間活動が自然のリズムである氷期を止めてしまうくらい地球に大きな影響を及ぼしてしまっています。これはCO2の濃度からわかりますが、産業革命前のCO2濃度は280ppmで、氷期のときは180ppmです。氷期と間氷期の差はだいたい100ppmです。これには先に述べた天文学的な原因があって、その結果濃度が変化しています。一方で産業革命前から現在まで、CO2濃度は280ppmから400ppmに増えていて、氷期-間氷期の変化を超えるくらいの変化を人間活動で起こしていることになります。人間活動の影響が天文学的な影響に匹敵するような大きさになってしまっているのです。

地球環境研究センター 気候変動リスク評価研究室長(現副センター長) 江守正多

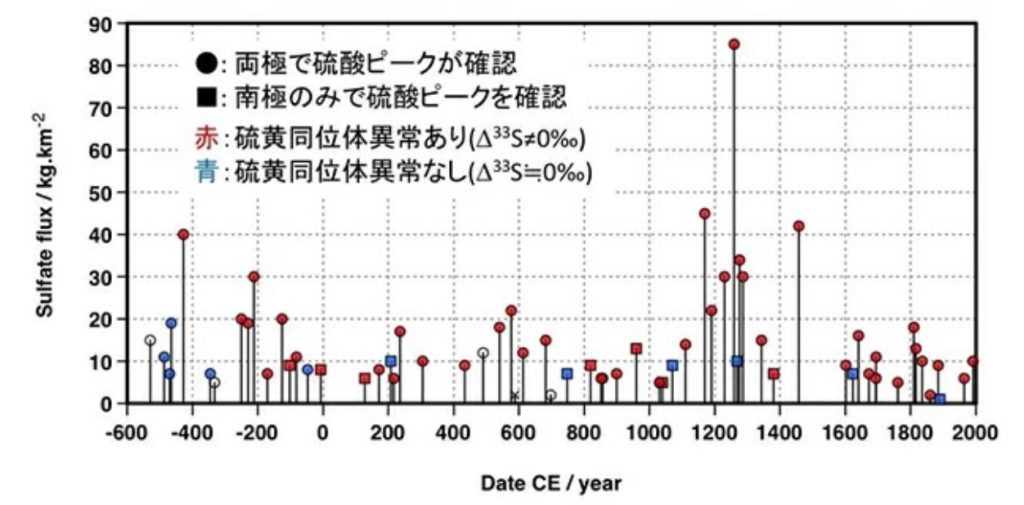

氷コアの硫酸塩濃度のピークは過去の火山噴火と関連している。硫酸同位体分析により、地球規模の気候影響を伴う成層圏噴火(赤)と、局所的な気候影響しか有さない対流圏噴火(青)とを区別することができる。過去2600年間に南極大陸ドームCで記録された噴火の大部分は成層圏噴火起源のものである。

これはちょうど、小氷期といわれている時期、西暦1320年頃から始まりますが、その時期と一致しています。

太陽黒点では説明が難しいとされていた時期でもあります。

その次のドルトン極少期は西暦1600年〜1850年ですが、こちらも火山活動が活発になっています。

大気中を浮遊する微粒子エアロゾルが直接太陽光を反射したり、遮ったりする効果や雲形成を通じて間接的に地球を寒冷化する効果を有していることはIPCCの報告にあった通りです。

最近では「フンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の大規模噴火」は高度20Km、成層圏までに達する噴煙があがりました。このような大規模な噴火が連続で発生すると、氷河期へのトリガーとなることになり得るということですね。

まとめ

地球が氷期へすすむきっかけは氷床の増加を確認する重要性が分かりました。

しかし、今、地球の北側は冬でも溶けだしているということを、以前のブログ「元マイクロソフト社長の記事「環境破壊を「甘く見る人」が2040年直面する苦難」から今を考えてみる」でも書かせて頂きましたが、氷床の下を流れる水が氷っておらず、氷床自体の動きは止まっていません。

現在の間氷期から氷期へ移行するのに数万年かかります。

間氷期の平均的な期間は約1万-1万5千年です。

-

まとめの項目として、

- 太陽の活動が低かったにも関わらず、平均気温が上がっている。しかも、最近太陽が元気になってきている。

- 氷床は融解しており、まだ寒冷化へのシグナルは見えていない。

- 火山の大規模な噴火は氷河期へのトリガーとなり得る。

寒冷化で冷えるというのを待つには時間がかかり過ぎます。また、その逆の可能性として、太陽が活発な活動になり始めていることが分かりました。

情報は環境省の資料などで確認できます。是非、チェックしてみて下さい。