近年、企業が気候変動対策に本格的に取り組む上で、「SBT(Science Based Targets:科学的根拠に基づく目標)」認定の取得が国際的な標準となりつつあります。その第一歩となるのが、自社の事業活動に伴う温室効果ガス(GHG)排出量を正確に把握し、算定・報告する「GHGインベントリ」の構築です。

本記事では、SBT認定を目指す企業担当者の皆様に向けて、GHG排出量インベントリの算定・報告における重要なポイント、関連法規、国際基準の最新動向、そして実務上の注意点を網羅的に解説します。特に、2024年から2025年にかけて見られるSBTi(Science Based Targets initiative)の基準改訂の動きや、GHGプロトコル、日本の温対法の改正についても触れ、最新情報に基づいた実践的な知識を提供します。

本記事のサマリー(要点3つ)

- GHG排出量の算定・報告は、国内法(温対法)、国際基準(GHGプロトコル)、SBTi要件の理解が不可欠。

- SBTiは企業ネットゼロ基準の改訂(Ver. 2.0案公表)、Scope2算定方法の変更など、基準のアップデートが進行中。Scope3の重要性も増大。

- 最新の法改正や基準変更(温対法2025年4月施行改正、GHGプロトコルScope2ガイダンス改訂予定等)を把握し、正確なデータに基づいた戦略的なGHG排出量管理が企業価値向上に繋がる。

なぜ今、GHG排出量インベントリが重要なのか?グローバルな要請と企業価値

気候変動問題への対応は、今や企業の持続的な成長戦略において避けて通れない課題です。投資家や金融機関、顧客、そして社会全体が、企業に対して具体的なGHG排出量削減目標とその達成に向けた行動を求めています。

GHG排出量インベントリは、企業が自社の排出状況を客観的に評価し、効果的な削減策を立案・実行するための基礎データとなります。SBT認定をはじめとする国際的なイニシアチブへの参加や、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿った情報開示においても、信頼性の高いインベントリの存在が前提となります。

押さえるべき3つの柱:温対法・GHGプロトコル・SBTi要件

GHG排出量の算定・報告に取り組む際には、主に以下の3つの制度・基準を理解しておく必要があります。

1. 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法):日本国内の法的義務

日本の温対法では、一定量以上のGHGを排出する事業者(特定排出者)に対し、毎年度、自らのGHG排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。

- 最新の動向(2025年4月1日施行改正):

- 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」が改正され、エネルギー起源CO2の基礎排出量の報告において、特定事業所排出者及び特定輸送排出者が取得等をした国内認証排出削減量を含めることが可能になりました。

- その他、排出係数の見直しや報告様式の変更も行われています。詳細は環境省のウェブサイトで確認が必要です。

- 報告は「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)」に基づき、電子報告システム(EEGS)を利用して行います。

2. GHGプロトコル:国際的な算定・報告基準のデファクトスタンダード

GHGプロトコルは、WRI(世界資源研究所)とWBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)が中心となって策定した、国際的に最も広く利用されているGHG排出量算定・報告の基準です。企業のGHG排出量をScope1、Scope2、Scope3という3つの範囲に分類して算定することを提唱しています。

- Scope1:直接排出量

- 事業者自らによるGHGの直接排出(例:燃料の燃焼、工業プロセス)。

- Scope2:間接排出量(エネルギー起源)

- 購入した電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出。

- 最新動向(Scope2ガイダンス改訂): 現在、Scope2ガイダンスの改訂作業が進められており、2025年に最終化される予定です。これまではロケーション基準(電力系統の平均排出係数を使用)かマーケット基準(契約した電力の排出係数を使用)かを選択できましたが、改訂後は両方の基準での算定・報告や、より厳格な基準が求められる可能性があります。

- Scope3:その他の間接排出量

- Scope1、Scope2以外の間接排出で、事業者のバリューチェーン全体からの排出(例:購入した製品・サービス、輸送・配送、従業員の通勤、製品の使用、廃棄など15のカテゴリ)。SBT認定においては、Scope3排出量が総排出量の40%以上を占める場合、Scope3目標の設定が必須となります。

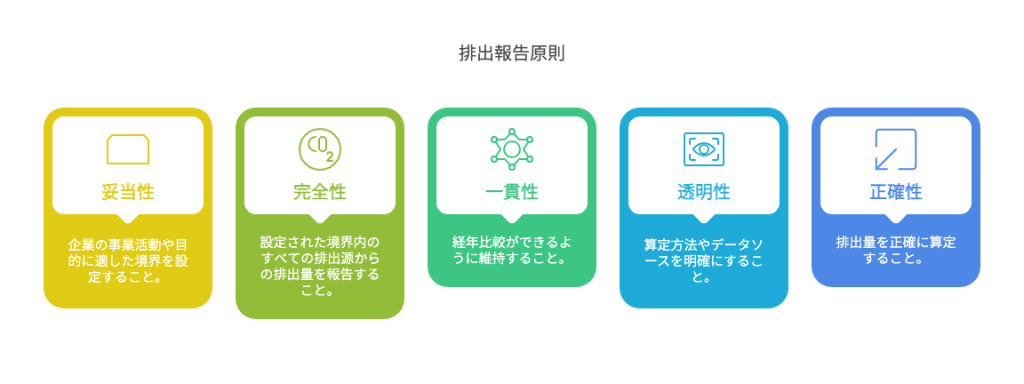

GHGプロトコルでは、算定・報告にあたり以下の5つの原則を重視しています。

- 妥当性(Relevance): 意思決定に役立つ情報であること。

- 完全性(Completeness): 算定対象範囲内の全ての排出量を計上すること。

- 一貫性(Consistency): 経年比較が可能なように一貫した方法を用いること。

- 透明性(Transparency): 算定根拠や前提条件を明確に開示すること。

- 正確性(Accuracy): 可能な限り真の値に近づける努力をすること。

最新動向(GHGプロトコル全体の改訂議論): Scope2ガイダンスだけでなく、GHGプロトコル全体の基準や原則についても、より現代のニーズに合わせた改訂が議論されています。Scope3算定の義務化や一次データの重要性の高まりなども注目点です。

3. SBTi(Science Based Targets initiative)の要件:科学的根拠に基づく目標設定

SBTiは、企業が設定するGHG排出量削減目標が、パリ協定の目標(世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して1.5℃に抑える)と整合しているかどうかを科学的知見に基づいて検証・認定する国際的なイニシアチブです。

- GHGインベントリに関する主要な要件:

- 直近の質の高いGHGインベントリ(Scope1、Scope2)を提出する必要があります。Scope2はロケーション基準とマーケット基準の両方で算定することが求められます。

- 原則として、Scope1とScope2の合計排出量の95%以上をカバーする必要があります。意図的な排出量の除外は認められません。

- 提出するインベントリは、目標提出日から遡って最新の12ヶ月間のものである必要があります。

- Scope3排出量が全体の40%を超える場合は、Scope3目標の設定とインベントリの提出が必須です。

- 最新動向(企業ネットゼロ基準 Ver. 2.0案と今後の方向性):

- SBTiは2025年3月に「企業ネットゼロ基準 Ver. 2.0」の改定案を公表し、意見公募を行いました(最終版は2026年頃公表予定)。この改訂では、Scope3排出削減策の具体性や選択肢の拡大、短期目標と長期目標の連携強化、カーボンクレジットの取り扱い(特にB рамках Beyond Value Chain Mitigation (BVCM))、目標達成に向けた進捗評価の厳格化などが議論されています。

- バリューチェーン全体の排出削減に対する企業の取り組みをより重視する方向性が示されており、特にScope3の算定と削減の重要性が一層高まっています。

- Scope3とカーボンクレジット: 現状、SBTiは短期・長期の排出削減目標の達成そのものにカーボンクレジット(オフセット)を利用することを認めていません。しかし、ネットゼロ基準の改訂プロセスにおいて、自社のバリューチェーン内での削減・吸収プロジェクトから創出される「インセットクレジット」の活用可能性などが議論されています。企業はまず自社努力による直接的な排出削減を最優先し、その上で価値連鎖全体の脱炭素化に貢献する手段としてBVCMを検討することが求められます。

- 中小企業向けSBTの改定(2024年11月):

- 中小企業向けのSBT認定基準も改定され、オンライン検証ポータルを通じた申請が必須となり、アカウント作成と中小企業要件の事前承認が必要になりました。また、目標年を申請年から5~10年先の範囲で任意に選択できるようになるなど、柔軟性が向上しています。

GHG排出量算定・報告の実務ステップと注意点

1)算定対象範囲(バウンダリ)の設定:

自社の組織的範囲(子会社、関連会社等)と活動範囲(Scope1, 2, 3)を明確に定義します。SBT認定を目指す場合、連結グループ全体を対象とするのが一般的です。

2)活動量データの収集:

各排出源(燃料使用量、電力消費量、購入した製品・サービスの金額や物量、従業員の移動距離など)に関するデータを収集します。データの精度と網羅性がインベントリの信頼性を左右します。

注意点: Scope3のデータ収集は多岐にわたり困難が伴うことが多いですが、サプライヤーエンゲージメントを通じて一次情報を入手する努力や、信頼性の高いデータベースの活用が求められます。

3)排出原単位の選定と排出量の算定:

収集した活動量に、適切な排出原単位(活動量あたりのGHG排出量)を乗じて排出量を算定します。排出原単位は、温対法に基づく算定方法・排出係数一覧、GHGプロトコルのツール、各種データベースなどから入手します。

注意点: 選定した排出原単位の出典や算定根拠を明確に記録・保管しておくことが透明性の確保に繋がります。

4)データの検証と報告書の作成:

算定結果の正確性を内部または第三者機関によって検証します。SBT認定申請時には、第三者検証が強く推奨される場合があります。

算定根拠、算定方法、データソースなどを明記した報告書を作成します。

注意点: 近年、SBTiは目標の進捗報告の透明性や具体性をより重視する傾向にあります。算定・報告体制の継続的な改善が求められます。

→SBTでSDGs達成度アップ!貢献を数値化し企業価値向上へ

専門家活用のススメ:複雑な算定・報告を効率化

GHG排出量の算定、特にScope3や最新の国際基準への対応は専門的な知識と多くの工数を要します。外部の専門コンサルタントや算定ツールを活用することで、以下のようなメリットが期待できます。

- 正確性と効率性の向上: 最新の基準や算定ロジックに基づいた正確な算定と、データ収集・分析プロセスの効率化。

- 専門知識の獲得: 社内にGHG算定に関するノウハウを蓄積し、持続的な管理体制を構築。

- 第三者視点による信頼性向上: 客観的な視点からのアドバイスや検証により、報告の信頼性を高める。

まとめ

SBT認定取得に向けたGHG排出量インベントリの構築は、単なる義務対応ではなく、企業の気候変動戦略における重要な羅針盤となります。国際的な基準や法制度の最新動向を的確に捉え、透明性と信頼性の高いデータを整備することは、ステークホルダーからの信頼獲得、新たな事業機会の創出、そして持続可能な企業価値の向上に不可欠です。

本記事で解説したポイントと最新情報を参考に、ぜひ貴社のGHG排出量算定・報告体制の構築・強化にお役立てください。変化の速い分野ですので、継続的な情報収集と専門家との連携も視野に入れ、戦略的に取り組むことをお勧めします。

SBT(Science Based Targets)とは?

SBTとは、Science Based Targetsの略で、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のことです。パリ協定で合意された「世界の平均気温上昇を産業革命前比で2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という目標を達成するために、企業が設定する排出削減目標を指します。Science Based Targets initiative(SBTi)が認定する、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のことです。SBTiは、CDP、国連グローバル・コンパクト、世界資源研究所(WRI)、世界自然保護基金(WWF)の4団体によって設立された国際的なイニシアチブです。

SBTが重要視されている理由は、企業の脱炭素化への取り組みを客観的に評価できる指標となるからです。SBTを取得することで、企業は以下のようなメリットを得られます。

- ブランドイメージの向上

環境意識の高まりとともに、消費者は企業の環境への取り組みを重視するようになっています。SBT導入は、企業の持続可能性に対するコミットメントを示すことで、消費者の共感を呼び、ブランドイメージ向上に繋がります。 - 投資家からの評価向上

ESG投資が主流となる中、SBTは企業の長期的な成長性を評価する上で重要な指標となっています。SBT導入は、投資家からの信頼獲得、資金調達、企業価値向上に貢献します。 - 競争力強化

SBT達成に向けた取り組みは、省エネルギー化、資源効率の向上、イノベーション促進など、企業の競争力強化に繋がる効果も期待できます。 - リスク管理

気候変動による事業リスクは、今後ますます高まることが予想されます。SBT導入は、気候変動リスクを早期に特定し、対策を講じることで、事業の安定化に貢献します。 - 従業員のエンゲージメント向上

環境問題への意識が高い従業員にとって、SBT導入は企業への愛着や誇りを高め、モチベーション向上に繋がります。

SBTは、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業にとって有益な取り組みです。