この記事では、企業の脱炭素経営に不可欠となりつつある「カーボンフットプリント(CFP)」について、その基本から国内外の最新動向、企業が取り組むべき理由、そして具体的な算定の進め方までを網羅的に解説します。

サマリー:この記事のポイント

- 企業の必須対応へ: カーボンフットプリント(CFP)は、製品のライフサイクル全体のCO2排出量を「見える化」する仕組み。欧州の新規則や国内のGXリーグの流れを受け、もはや任意ではなく「必須」の取り組みとなりつつあります。

- リスクから価値創造へ: サプライチェーン全体での排出量開示が求められる中、CFPへの対応は取引継続のリスク回避だけでなく、製品の環境価値を高め、新たなビジネスチャンスを創出する攻めの戦略にも繋がります。

- 中小企業も無関係ではない: 大企業からの要請に加え、補助金や算定支援ツールも登場しており、中小企業こそ早期着手が重要です。省エネや再エネ導入など、身近な一歩から始めることが可能です。

おすすめ関連記事

→サプライチェーン排出量算定:1次データ活用が脱炭素化を加速する理由

1. 今さら聞けない!カーボンフットプリント(CFP)の基本

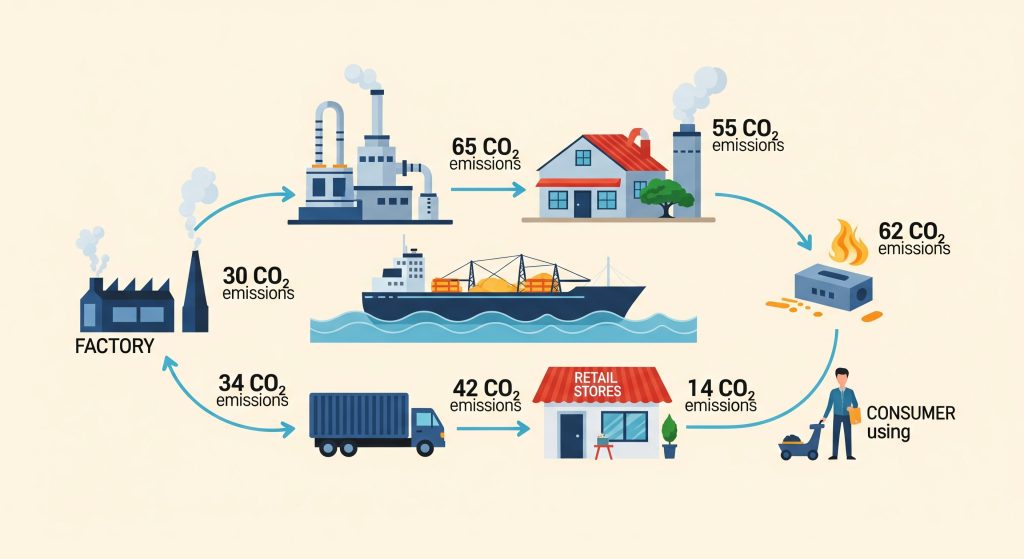

カーボンフットプリント(Carbon Footprint of Products, CFP)とは、直訳すると「炭素の足跡」。商品やサービスが、**原料の調達から製造、輸送、使用、そして廃棄・リサイクルされるまでの一生涯(ライフサイクル)**で、どれだけの温室効果ガス(主にCO2)を排出したかを示す指標です。

これまでのCO2排出量算定は、工場やオフィスなど企業活動全体(Scope1, 2)が中心でした。しかしCFPでは、サプライチェーン全体(Scope3)、つまり自社以外の取引先や、製品が消費される段階の排出量まで含めて計算するのが大きな特徴です。

この算定手法は「ライフサイクルアセスメント(LCA)」と呼ばれ、製品の環境負荷をトータルで把握するための国際的な標準となっています。

2. なぜ今、CFPが重要視されるのか?国内外の最新動向【2025年UPDATE】

単なる環境配慮活動の一つだったCFPが、今やビジネスの根幹を揺るがす重要指標へと変化しています。その背景にある国内外の最新動向を見ていきましょう。

【国際】欧州発のルールが世界標準へ!待ったなしの規制対応

- 欧州電池規則: 2025年2月から、欧州で販売される電気自動車(EV)用バッテリーにCFPの申告が義務付けられます。今後、段階的に対象製品が拡大し、リサイクル原材料の使用率なども定められるため、日本の自動車・部品メーカーは対応を迫られています。

- CBAM(炭素国境調整メカニズム)との関連: EU版の炭素税とも言えるCBAMは、EU域外から特定品目を輸入する際に、その製造過程で排出された炭素量に応じた価格の支払いを求めるものです。将来的には、CFPのデータがこの価格算定のベースとなる可能性があり、輸出企業にとって極めて重要です.

【国内】政府も本腰!GXリーグが牽引する「価値化」の流れ

- 新たなガイドラインの策定: 経済産業省や環境省は、企業がCFPを算定・活用しやすくなるよう、詳細なガイドラインを相次いで公表。業界ごとの算定ルール作りも進んでおり、国としてCFPを推進する姿勢が明確になっています。

- GXリーグでの活用: 日本を代表する企業群が参画する「GXリーグ」では、CFPを製品の環境価値を測るモノサシとして活用し、市場で評価される仕組み作りが進められています。CFPの数値が、そのまま製品の競争力に直結する未来がすぐそこまで来ています。

3. メリットは?企業がCFPに取り組むべき本当の理由

CFPへの対応はコストや手間がかかる一方、それを上回るメリットが期待できます。

最大のメリットは、「守り」と「攻め」の両面で企業の持続的成長に繋がる点です。取引先からの要請に応えるという「守り」の側面はもちろん、自社製品の環境性能を具体的にアピールし、環境意識の高い消費者や投資家から選ばれるという「攻め」の戦略が可能になります。

4. 【業界別】先進企業の取り組み事例から学ぶ、成功のヒント

CFPへの取り組みは、様々な業界で加速しています。

- 自動車業界: 欧州電池規則への対応を筆頭に、サプライヤーと一体となったCO2排出量の把握と削減が急務となっています。トヨタ自動車などがサプライヤーに対してCO2削減を要請しているのはその代表例です。

- アパレル・繊維業界: 経産省が「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン案」を示すなど、業界全体でLCA・CFPの考え方が浸透しつつあります。素材選びから廃棄まで、環境負荷の低い製品開発が競争の軸になり始めています。

- 化学・素材業界: 多くの素材メーカーが、自社製品のCFPを算定・開示し始めています。これにより、川下の顧客企業が自社製品のCFPを計算する際の基礎データとして活用され、サプライチェーン全体での脱炭素に貢献しています。

5. 中小企業でもできる!カーボンフットプリント算定の始め方4ステップ

「CFPは大企業の話」ではありません。サプライチェーンの一員である中小企業こそ、早期の対応が不可欠です。専門家の支援や補助金を活用しながら、以下のステップで進めましょう。

- ステップ1:目的の設定 「取引先への報告」「自社の強みとしてPR」「コスト削減のため」など、何のためにCFPを算定するのか目的を明確にします。これにより、算定の範囲や必要な精度が決まります。

- ステップ2:算定範囲の決定 いきなり全製品で算定するのは困難です。まずは主力製品や、取引先から要請のある製品に対象を絞り、スモールスタートを切ることが成功の鍵です。

- ステップ3:データの収集 自社の工場で使った電気やガスの量(活動量)を集計します。また、部品や原材料については、調達先に問い合わせて排出量データ(一次データ)を入手するか、それが難しい場合は国が提供するデータベース(二次データ)を利用します。

- ステップ4:排出量の計算と活用 集めた「活動量」に、CO2排出量に換算するための「排出原単位」を掛け合わせて排出量を計算します。算定結果をもとに、CO2排出量が多い工程を特定し、改善策の検討や取引先への報告に繋げます。

国や自治体には、専門家派遣や設備投資に対する補助金制度が多数用意されています。商工会議所などに相談し、活用できる支援策を探すのも有効な手段です。

まとめ:未来のビジネス標準「CFP」への第一歩を

カーボンフットプリントは、もはや単なる環境活動ではなく、企業の価値を測る新たな経営指標です。規制対応という守りの側面だけでなく、競争力を高め、新たな価値を創造する攻めのツールとして活用できます。

自社の事業とサプライチェーンを深く理解し、CO2排出という観点から見直すことは、必ずや新たな改善点やビジネスチャンスの発見に繋がるはずです。まずは自社の主力製品から、その「炭素の足跡」を測る一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

中小企業の脱炭素経営を国際基準SBT認証から、スタートしてみませんか?