近年、グローバルなビジネス環境において「サステナビリティ」と「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」への移行は、もはや避けて通れないテーマとなりました。その中心的な動きとして、欧州で導入が進むデジタルプロダクトパスポート(DPP)と、日本の環境省が重要性を訴える「CO2排出量の製品1次データ」の収集があります。これら二つの取り組みは、一見別々の政策に見えますが、実は互いを補完し合い、企業のサステナブル経営を加速させる両輪となり得ます。

サマリー

- デジタルプロダクトパスポート(DPP)とは何か?欧州の明確な意志

- 日本の課題:環境省が突きつける「1次データ」の必要性

- DPPと「1次データ」はなぜ不可分なのか?

- 日本企業に求められる具体的な対応:サプライチェーンのDXが必須

デジタルプロダクトパスポート(DPP)とは何か?欧州の明確な意志

DPPは、製品の生産から廃棄、そしてリサイクルに至るまでのライフサイクル全体にわたる情報をデジタル化し、製品に付与する仕組みです。消費者はスマートフォンでQRコードなどをスキャンするだけで、以下の情報にアクセスできます。

- 原材料の情報(サプライヤー、原産地、資源の採掘方法)

- 製造プロセス(使用エネルギー、排出物、労働環境)

- 修理やメンテナンス履歴

- リサイクル方法、分解情報、含まれる有害物質

この取り組みは、2022年に欧州委員会が発表した「サステナブルな製品に関する規則案(ESPR)」に基づいています。欧州委員会は、2027年以降、電気・電子機器、バッテリー、繊維製品、建設資材など、特定の製品群からDPPの導入を段階的に義務化する方針を明確にしています。これは、製品の環境負荷を透明化し、資源効率を高めることで、域内のサーキュラーエコノミーを強力に推進しようとする欧州の強い意志の表れです。DPPは単なる情報開示ツールではなく、製品設計の段階からリサイクルまでを考慮する「エコデザイン」を促すための企業の強力なインセンティブとなります。

おすすめ関連記事

日本の課題:環境省が突きつける「1次データ」の必要性

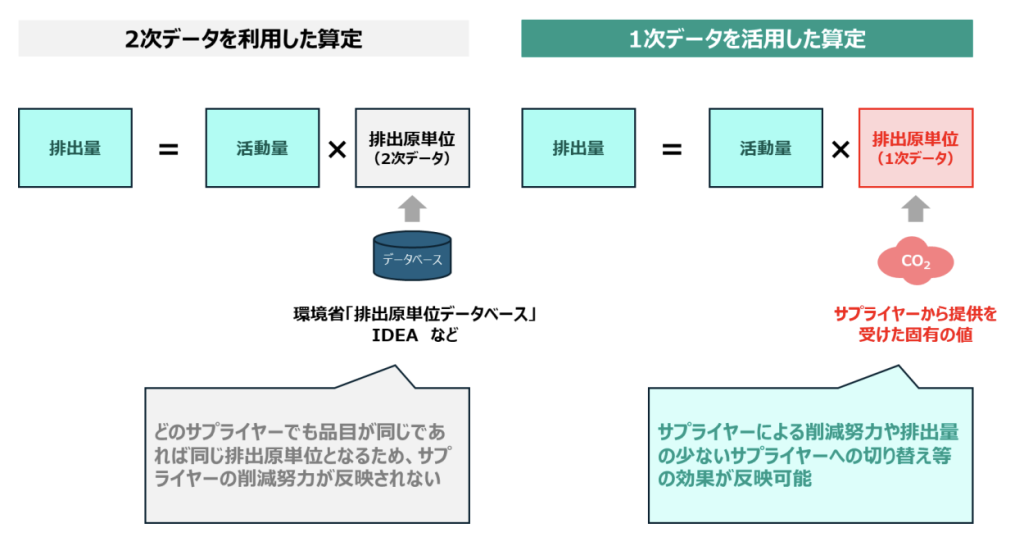

一方、日本では環境省が、製品のカーボンフットプリント(CFP)を正確に算定するための「CO2排出量の製品1次データ」の重要性を強く訴えています。これまで多くの企業がCFP算定に際して、LCA(ライフサイクルアセスメント)データベースの業界平均値などを用いた「2次データ」に依存してきました。しかし、この方法では、自社の努力や効率化が排出量削減にどの程度貢献したか、また他社製品との正確な比較が困難でした。

これに対し、環境省は、2025年4月に発表した「企業の脱炭素化を後押しするためのCFPの算定・表示のあり方」に関する提言の中で、「製品単位でのサプライチェーン全体での排出量算定においては、『1次データ』の活用が不可欠である」と明言しています。これは、各事業者が自らの活動から直接計測した排出量データをサプライチェーン全体で共有・統合することで、製品の真の環境負荷を可視化し、削減努力を評価できるようにするためです。この動きは、日本企業がグローバルなサプライチェーンにおいて、国際的な取引先から排出量データの提出を求められるケースが増えている現状にも対応するものです。

「DPP」と「1次データ」組み合わせの必要性

ここでDPPの真価が発揮されます。DPPは、製品のライフサイクル情報を網羅的に記録するデジタルプラットフォームです。もしこのプラットフォームに、「原材料生産時」や「製造プロセス」における具体的なCO2排出量データ(「1次データ」)を組み込むことができれば、以下のシナジー効果が生まれます。

データの信頼性向上と自動連携: DPPという共通のルールとインフラを通じて「1次データ」が共有されることで、データの改ざんや不整合が起きにくくなります。また、サプライチェーンの各工程で発生するデータを自動的に紐づけることが可能になり、手作業による煩雑なデータ収集作業を大幅に削減できます。これは、環境省が求める「1次データ」の信頼性と収集効率の両方を飛躍的に高めます。

国際的なデータ共有の標準化: 欧州のDPPが国際的な標準となる可能性が高く、この仕組みに日本の「1次データ」を対応させることで、国境を越えた製品の流通において、排出量データも円滑かつ統一されたフォーマットで共有できるようになります。これは、日本企業が欧州市場でビジネスを展開する上で、競争力を維持するための必須条件となるでしょう。

新たな付加価値の創造: DPPに紐づけられた高精細な「1次データ」は、単なる環境規制への対応に留まりません。消費者に対して、自社製品が「どれだけ環境に配慮して作られたか」を具体的な数値で示すことができ、ブランドイメージ向上や新たな顧客層の獲得に繋がります。

日本企業に求められる具体的な対応

欧州のDPP導入義務化は、もはや対岸の火事ではありません。日本のメーカーは、この変革の波に乗り遅れないよう、以下の具体的な対応を急ぐ必要があります。

- サプライヤーとの連携強化: まず、自社のサプライチェーンにおける「1次データ」をどのように取得するか、サプライヤーとの間で共通のフォーマットやデータ共有システムを構築することが不可欠です。これには、技術的な支援や情報共有のためのパートナーシップが求められます。

- デジタルインフラへの投資と標準化: DPPに対応するためのデータ管理システム(プラットフォーム)や、製品にQRコードなどを付与する仕組みの導入を検討する必要があります。同時に、日本の業界団体や政府と連携し、グローバルな標準規格に対応できるような仕組み作りを推進していくべきです。

- 情報の透明性向上と戦略的な開示: 環境負荷に関する情報を積極的に開示し、それを製品の新たな価値として訴求する戦略を立てることが重要です。単なる規制対応ではなく、市場での差別化要因として捉える視点が求められます。

欧州のDPPと日本の環境省が求める「1次データ」の取り組みは、企業のサステナビリティ経営を加速させる強力な原動力です。これらの動きを単なる規制やコストと捉えるのではなく、グローバル市場での競争優位性を確立するための絶好の機会と捉えることが、これからの時代を生き抜く日本企業の鍵となるでしょう。

おすすめ関連記事