はじめに

近年、企業の気候変動への対応は、ビジネスの持続可能性を左右する最重要課題となっています。特に、サプライチェーン全体で排出されるScope3排出量の算定と開示は、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やISSB(国際サステナビリティ基準委員会)の基準にも引き継がれ、プライム市場上場企業を中心に事実上の義務化が進んでいます。多くの企業は2050年ネットゼロ、中間目標として2030年に向けた削減目標(SBTなど)を定めていますが、ここで大きな壁となっているのが、従来の「2次データ(業界平均値)」に依存したScope3算定の限界です。

2025年3月に環境省から公開された『1次データ活用ガイド』の要点を実際の内容をいくつかピックアップし、読み解きながらサプライチェーン算定の重要性を理解していきましょう。

サマリー

・サプライチェーン排出量算定における「削減努力の反映」を実現するため、環境省が本ガイドを発行

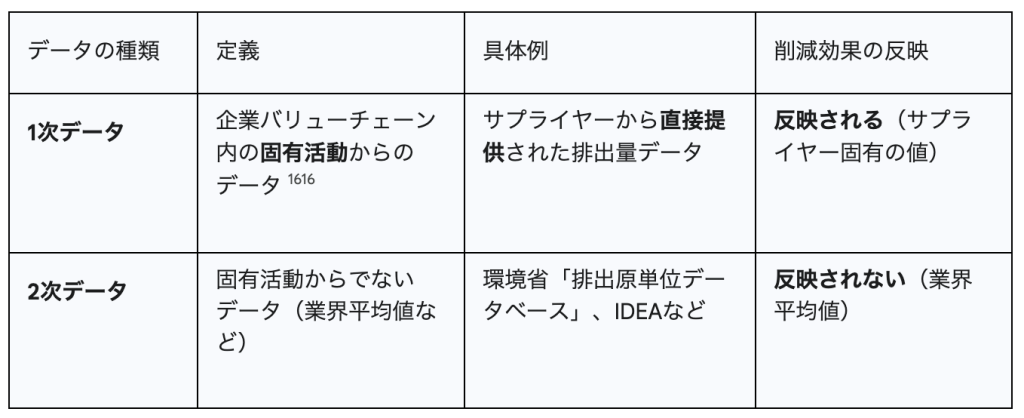

・従来の「2次データ」算定では、サプライヤーの削減努力が評価されず、排出量削減が困難

・「1次データ」とは、サプライヤーから直接提供された固有活動のデータで削減貢献を可視化

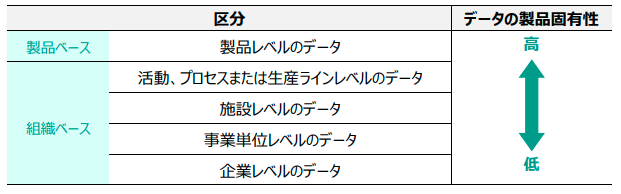

・1次データには、「製品ベース排出量データ」と「組織ベース排出量データ」の2種類がある

・削減効果の可視化とサプライヤーとの連携(エンゲージメント)こそが、ネットゼロ達成の鍵

なぜ今、「1次データ」への移行が急務なのか?

従来の算定方法(活動量 × 2次データ排出原単位)では、サプライヤーが製造工程でどれだけ省エネや再生可能エネルギー導入などの削減努力をしても、その成果が自社のScope3排出量には反映されませんでした。結果として、排出量を減らすには「調達量(活動量)を減らす」しか有効な手段がなく、事業成長と排出量削減が両立しにくいという根本的な課題がありました。

環境省は、この課題を打破し、「削減のためのScope3排出量算定」へとパラダイムシフトを促すため、本「1次データ活用ガイド」を2025年3月に発行しました。本ガイドは、GHGプロトコルや国際的なPACT(Partnership for Carbon Transparency)の動向とも整合性を持ち、日本企業が国際基準に対応しつつ、実効性のある脱炭素化を進めるための具体的な指針を示すものです。

1次データ活用の最重要ポイント:削減効果を可視化するメリットとは

1次データと2次データの1番の違いは、その「固有性(Specificity)」にあります。

1次データを活用する最大のメリットは、サプライヤーの排出削減努力が、算定企業のScope3排出量に直接反映される点にあります。

Scope3削減に向けた具体的なアクション(企業にとってのメリット)

- 削減要請の取り込み:サプライヤーが排出量削減策(省エネ、再エネ導入など)を実行すれば、自社のScope3排出量も減少します。

- 低排出サプライヤーの選択:排出原単位の小さいサプライヤー、または経年で排出原単位削減率の大きいサプライヤーを意図的に選択し、調達を切り替えることが可能になります。

- エンゲージメントの強化:削減努力が数字に反映されるため、サプライヤー側のモチベーション向上に繋がり、サプライヤーエンゲージメントが機能しやすくなります。

- SBT達成への貢献:Scope3排出量削減目標(SBT)の達成に向けて、具体的な進捗管理と実効性の高い施策の実行が可能になります。

また、社会全体で見ると、1次データの活用は、サプライヤー間で「排出量削減競争」と「削減努力の波及」を生み出し、バリューチェーン全体での脱炭素化を加速させるという重要な役割を果たします。

1次データ活用の手順:2種類のデータと「配分」の考え方

1次データには、主に「製品ベース排出量データ」と「組織ベース排出量データ」の2種類があります。Scope3算定を行う企業は、入手難易度とデータの固有性を考慮し、この2つを使い分ける必要があります。

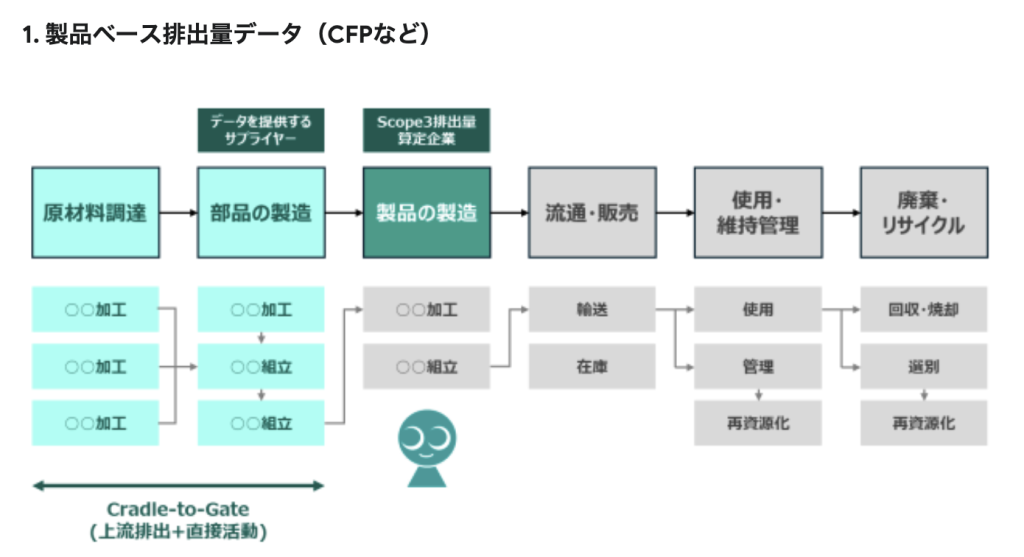

- 概要: 特定の製品に紐づけられた、単位(L、kg、個など)あたりの排出量データです。CFP(Carbon Footprint of Product)やPCF(Product Carbon Footprint)と同1の概念ですが、Scope3算定に用いる場合、バウンダリ(算定範囲)はCradle-to-Gate(原材料調達から生産まで)に限定されます。

- 活用: サプライヤーから提供された排出原単位(t-CO2e/kgなど)を、自社の調達量(活動量)に乗じて排出量を算出します。

- 優位性: データの製品固有性が最も高いため、可能であればこのデータを最優先で活用することが推奨されます。

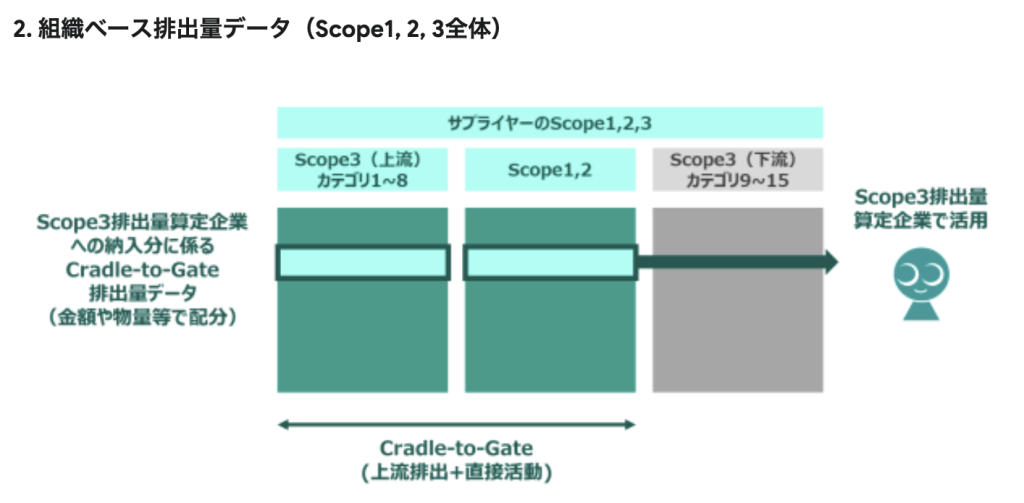

- 概要: サプライヤーの組織全体(企業レベルや事業所レベル)で算定されたScope1, 2, 3排出量のデータです。

- 活用: この組織全体の排出量から、自社への納入分に該当する排出量を切り出す「配分」という手順が必要になります。

- 優位性: サプライヤーがScope1, 2, 3算定をしていれば比較的入手ハードルが低いというメリットがあります。

データの選択フロー(参考)

- 製品ベースデータが入手可能か? → Yesなら優先的に活用。

- 事業単位レベルなど粒度の高い組織ベースデータが入手可能か? →Yesなら活用を検討。

- 企業レベルの組織ベースデータが入手可能か? → Yesなら配分して活用。

- 上記すべてが不可か? → 2次データを利用。

データ品質と信頼性:1次データの品質評価指標と、第三者保証・検証がもたらす信頼性の向上

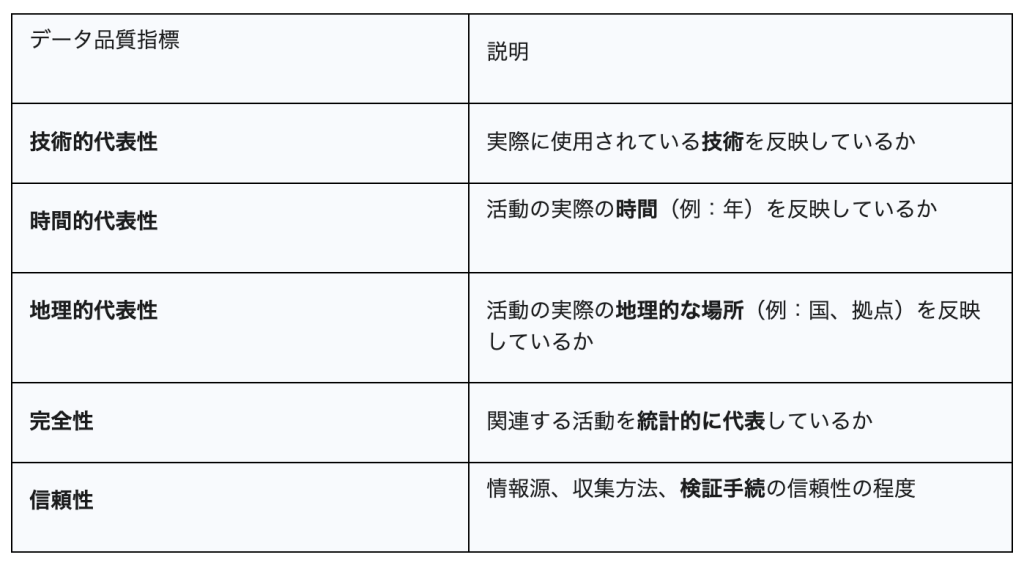

1次データが削減努力を正確に反映するためには、その「品質」が担保されている必要があります。GHGプロトコルでは、データの品質を評価するためのデータ品質指標が定められており、算定企業はサプライヤーに対し、これらの情報提供を求めることが推奨されています。

特に、データの「保証・検証の有無」は、信頼性を測る上で重要な補足情報となります。

信頼性担保の動向

- サプライヤーによる検証: サプライヤーから提供される1次データ自体が、第三者による保証・検証(CFPに対する検証やScope1, 2, 3排出量への検証など)を受けていることが望ましいとされています。IFRS S2やSSBJ基準においても、将来的には検証済みインプット(データ)の使用が推奨されており、この流れは今後さらに強まる見込みです。

- 算定企業による検証: 算定企業が、1次データを活用して算定した自社のScope3排出量全体について、第三者保証・検証を受ける場合、その過程で、利用した1次データの正確性や完全性(バウンダリ、算定基準、配分ロジックなど)が論点となります。1次データ自体が検証を受けていれば、この手続きが比較的容易になります。

全ての1次データに検証を求めることは現実的ではないため 54、まずは補足情報を可能な限り入手し、エンゲージメントを通じてサプライヤーとの信頼関係を築きながら、徐々に検証済みのデータの割合を高めていくアプローチが有効です。

1次データ活用を成功させるエンゲージメント戦略:データ提供が難しい場合の対処法と、サプライヤーの優先順位付けの進め方

1次データの活用を成功させる鍵は、サプライヤーとの協力体制、すなわちサプライヤーエンゲージメントの実施にあります。データ提供が難しいサプライヤーへの対応と、効率的な取り組みの進め方を解説します。

データ提供が難しい場合の対処法

- 算定支援の実施:サプライヤー側で排出量算定の体制がない場合、算定ガイドラインやツールの提供、研修の実施など、算定体制の構築を支援することが考えられます。

- 機密情報への対応:サプライヤーが企業秘密を理由に詳細データの提供をためらう場合は、「第三者保証・検証を受けた最終的な算定結果のみを共有する」などの交渉が考えられます。これにより、算定企業はデータの中身を見ることなく、信頼性の高い排出量(原単位)を入手できます。

- 組織ベースデータへの移行:製品ベースデータ(CFPなど)の要求が難しい場合、比較的開示ハードルが低いと考えられる組織ベース排出量データ(Scope1, 2, 3全体)の提供を求め、自社で配分計算を行う方法も有効です。

優先順位付けと段階的な取り組み

Scope3排出量算定企業は、全てのサプライヤーから1度に1次データを収集するのは現実的ではないため、重要度が高い項目から優先的に1次データ活用に取り組むことが推奨されます。

- カテゴリの優先順位: 多くの業種で排出量が最大となるカテゴリ1(購入した製品・サービス)を最優先で検討します。

- サプライヤーの優先順位:

- 排出原単位データベース(2次データ)で算定した結果、排出量に占める割合が大きいサプライヤーを特定します。

- 総支出額に占める支払割合が大きいサプライヤーをランク付けし、上位80%を占めるサプライヤーから選定することも有効です。

1次データ活用は、「徐々に」取り組むことが重要であり、まずは組織ベースデータから開始し、徐々に製品ベースデータに移行していくなど、段階的な対応が現実的な選択肢となります。

ネットゼロ達成へ向けた「削減努力が反映されるScope3算定」の実現

環境省の「1次データ活用ガイド」は、単なる算定ルールの追加ではなく、企業がサプライチェーン排出量削減を実効性をもって進めるためのロードマップです。従来の2次データ算定の時代は、排出量削減が事業成長の足かせとなりかねませんでしたが、1次データの活用は、削減貢献を可視化し、低排出なサプライヤーを選定するインセンティブを生み出すことで、脱炭素化を競争力の源泉に変えます。

2030年の中間目標が迫る中、企業はScope3排出量削減に向けた具体的なアクションを加速させる必要があります。そのためには、本ガイドで示された製品ベースまたは組織ベースの1次データを積極的に収集し、サプライヤーのエンゲージメントを強化することが不可欠です。また、国際的なGHGプロトコルの改定やデータ流通基盤整備の動きは、今後、より厳格なデータの品質と開示を求める方向へ進んでいくことを示唆しています。

Scope3排出量の算定・可視化は、ゴールではなく、社会全体でのネットゼロ達成に向けた削減に繋げることが本質です1。本ガイドを手に、データ収集のハードルを乗り越え、削減努力が反映されるScope3算定に1歩踏み出し、企業の持続可能な成長と脱炭素社会の実現に貢献しましょう。

おすすめ関連記事

→未来のビジネス戦略はこれだ!グリーン需要創出で日本経済を活性化する「中間とりまとめ」を深掘り

参考文献

1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド:環境省https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/1ji_data_v1.0.pdf