はじめに

地球温暖化が深刻化する中、世界各国で脱炭素社会の実現に向けた取り組みが加速しています。日本政府も2050年までにカーボンニュートラルを実現するという目標を掲げ、企業に対しても積極的なCO2排出量削減への協力を求めています。

こうした動きを受け、大企業だけでなく中小企業においても脱炭素経営の導入が注目されています。しかし、中小企業にとって脱炭素経営は、

- 導入コストがかかる

- 専門知識やノウハウがない

- 効果が見えにくい

といったイメージがあり、導入に踏み切れない企業も多いのではないでしょうか?そこで本記事では、中小企業の脱炭素経営成功事例を業種別に紹介します。各企業がどのような取り組みを行い、どのような成果を上げたのか、具体的な事例を通して解説していきます。

本記事のサマリー

- 中小企業にとっても脱炭素経営は喫緊の課題

- 脱炭素経営はコスト削減、収益アップ、企業価値向上など様々なメリットがある

- 各業種で脱炭素経営の成功事例が増えている

- 経営者主導、CO2排出量把握、従業員意識改革などが導入のポイント

- 中小企業向けSBTなど、活用できる支援制度は多い

日本政府は2050年カーボンニュートラル宣言において、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわちカーボンニュートラルを実現することを目標としています。この目標達成のためには、排出量の多い大企業だけでなく、中小企業の積極的な脱炭素化への取り組みが不可欠です。中小企業は、日本企業全体の約99%を占めており、CO2排出量は大企業に比べて少ないものの、その総量は決して無視できるものではありません。

また、中小企業は大企業のサプライチェーンに組み込まれているケースが多く、大企業からCO2排出量削減の要請を受けるケースも増えています。脱炭素経営への取り組みは大企業だけでなく、中小企業にとっても喫緊の課題と言えるでしょう。

中小企業を取り巻く脱炭素化の潮流

では、なぜ中小企業でも脱炭素経営が必要とされているのでしょうか?

背景には、以下のような要因が考えられます。

- 気候変動対策への意識の高まり

地球温暖化による異常気象や自然災害の増加は、世界中で深刻な問題となっています。

企業に対して気候変動対策への意識が高まっている中、CO2排出量削減に取り組むことは、企業の社会的責任として重要視されています。 - サプライチェーンにおける要請

CO2排出量削減に積極的に取り組む大企業では、サプライチェーン全体での排出量削減を目指し、取引先である中小企業に対しても脱炭素化の協力を求めるケースが増えています。 - 消費者意識の変化

環境問題に関心の高い消費者は、環境に配慮した製品やサービスを提供する企業を選ぶ傾向があります。

脱炭素経営に取り組むことは、消費者の支持を得る上でも重要です。 - 投資家からの評価

ESG投資(環境・社会・ガバナンス)を重視する投資家は、企業の脱炭素化への取り組みを投資判断の重要な要素としています。

脱炭素経営は、投資家からの評価を高めることにもつながります。 - 人材獲得

近年、就職活動を行う学生の多くは、企業の環境問題への取り組みを重視する傾向があります。

脱炭素経営は、優秀な人材を確保する上でも重要な要素となります。 - 企業の競争力強化

脱炭素経営は、コスト削減や業務効率化、新規事業の創出、企業イメージの向上など、企業の競争力強化にもつながります。

これらの要因から、中小企業にとっても脱炭素経営は、もはや避けて通れない課題となっています。

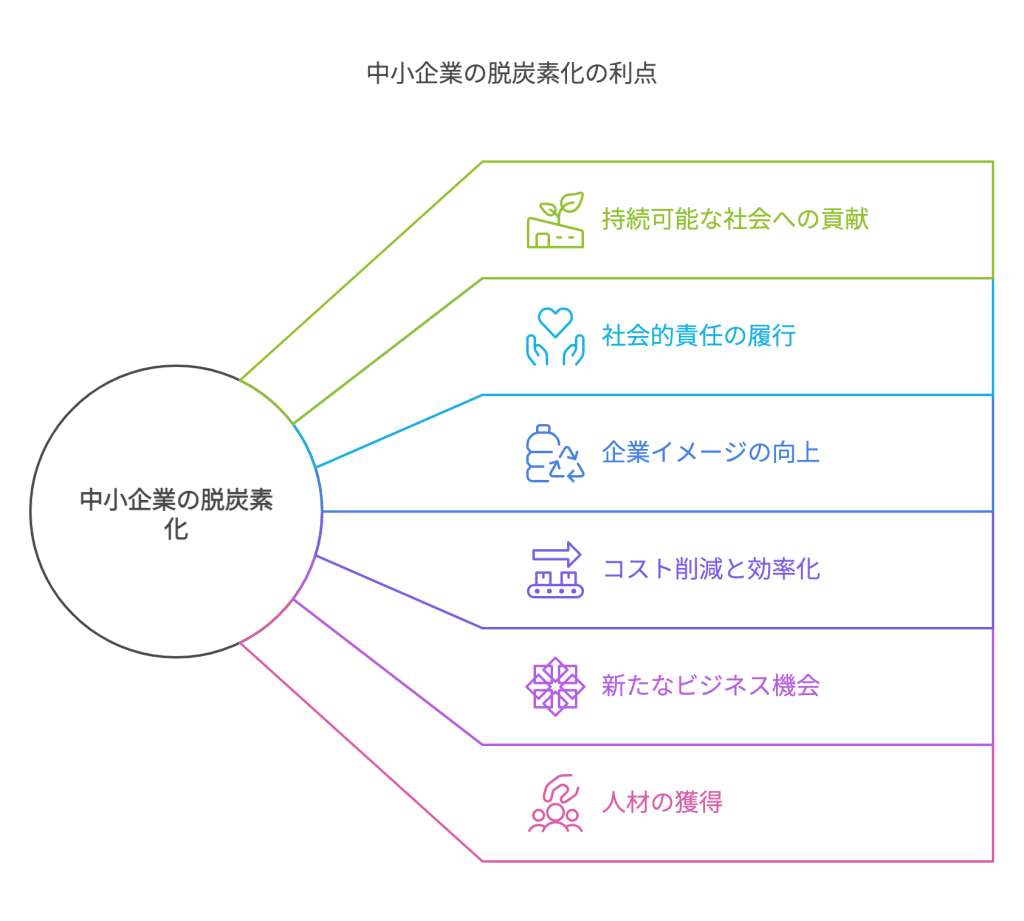

中小企業が脱炭素経営に取り組む意義とは?

中小企業が脱炭素経営に取り組むことは、単にCO2排出量を削減するだけでなく、以下のような意義があります。

- 持続可能な社会の実現に貢献

- 企業の社会的責任を果たす

- 環境に配慮した企業イメージを構築

- コスト削減や業務効率化

- 新規事業の創出

- 優秀な人材の確保

- 企業価値の向上

脱炭素経営は、中小企業にとって、持続的な成長を遂げるための重要な経営戦略と言えるでしょう。

業種別 中小企業の脱炭素経営成功事例

では、実際に中小企業はどのように脱炭素経営に取り組んでいるのでしょうか?

ここからは、業種別に具体的な成功事例を紹介していきます。

製造業

製造業は、CO2排出量の多い産業の一つですが、積極的に脱炭素経営に取り組む企業が増えています。

- 株式会社加藤軽金属工業

アルミニウム押出型材メーカー。グリーンアルミの普及を目指し、業界全体を巻き込んだサプライチェーン排出量削減の取り組みを進めています。省エネルギー化によるコスト削減やグリーンアルミの普及による競争力強化といった成果を上げています。具体的な取り組みとしては、アルミニウムの製造工程で使用する電力を再生可能エネルギー由来のものに切り替えたり、廃棄物削減のためのリサイクルシステムを構築したりしていることが考えられます。 - 株式会社艶金

繊維染色業。バイオマスボイラーの導入や再生可能エネルギーの利用などにより、CO2排出量の削減に取り組んでいます。国内染色加工会社として初めて中小企業版SBTの認定を取得し、企業イメージの向上や新規取引先の開拓といった成果を上げています。具体的な取り組みとしては、化石燃料を使用するボイラーをバイオマスボイラーに置き換えたり、工場の屋根に太陽光パネルを設置したりしていることが考えられます。 - 来ハトメ工業株式会社

アルミケースなどを製造。重油ボイラーの廃止や再生可能エネルギーの導入などにより、CO2排出量を大幅に削減しています。環境コミュニケーション大賞の受賞や講演会への登壇などにより、企業の知名度向上といった成果を上げています。具体的な取り組みとしては、再生可能エネルギー由来の電力会社と契約したり、工場の照明をLEDに交換したりしていることが考えられます。

サービス業

サービス業では、オフィスや店舗におけるエネルギー消費量削減などに取り組む企業が増えています。

- 株式会社パブリック

廃棄物処理業。DX/SX予算を導入し、CO2排出量削減の取り組みを評価・SX予算化することで、費用対効果の高い施策を優先的に実施しています。また、SBT目標の設定に向けて、削減見込みを試算することで、目標達成に向けた具体的な計画を策定しています。具体的な取り組みとしては、廃棄物収集車両のEV化や、廃棄物の焼却熱を利用した発電などが考えられます。

卸売業・小売業

卸売業・小売業では、店舗における省エネルギー化や物流の効率化などに取り組む企業が増えています。

株式会社おぎそ

陶磁器卸売業。脱炭素に繋がる新規事業として、食器のリペア事業を立案し、バリューチェーン全体でのCO2排出量削減に取り組んでいます。リペア事業によるCO2排出量削減効果を可視化することで、顧客や取引先へのアピールに繋げています。具体的な取り組みとしては、壊れた食器を修理して再利用を促すことで、新たな食器の製造に必要なエネルギーや資源の消費を削減していると考えられます。

建設業

建設業では、建設現場におけるCO2排出量削減や建物の省エネルギー化などに取り組む企業が増えています。

- 八洲建設株式会社

総合建設業。施工現場のCO2排出量の算定方法を確立し、協力業者を巻き込んで削減施策を検討・実施しています。また、本社をZEB化することで、省エネルギー化と同時に、脱炭素経営の営業・PR活動にも活用しています。具体的な取り組みとしては、建設機械の電動化や、再生可能エネルギーを利用した建設現場の電力供給などが考えられます。

運輸業

運輸業では、エコドライブや低燃費車両の導入など、燃料消費量削減に取り組む企業が増えています。

スタンダード運輸株式会社

道路貨物運送業。EVトラックの導入や共同輸配送による効率化など、CO2排出量削減に取り組んでいます。これらの取り組みは、荷主のバリューチェーンにおける脱炭素化にも貢献し、企業の競争力強化に繋げています。具体的な取り組みとしては、ディーゼル車のEV車への切り替えや、複数の荷主の荷物をまとめて配送することで輸送効率を高めていると考えられます。

情報通信業

情報通信業では、データセンターやオフィスにおける省エネルギー化などに取り組む企業が増えています。

- 株式会社NTC

情報サービス業。テナントやパートナー企業と協力し、電気の使用や事業活動によるCO2排出量を算定することで、サプライチェーン全体での排出量削減に取り組んでいます。また、働き方改革を推進することで、オフィスの電力消費量削減にも繋げています。具体的な取り組みとしては、再生可能エネルギー由来の電力を使用するデータセンターの利用や、テレワークの推進によるオフィススペースの縮小などが考えられます。

脱炭素経営を導入する際のポイント

脱炭素経営を導入する際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 経営者が率先して取り組む

脱炭素経営を成功させるためには、経営者が率先して取り組み、全社的な意識改革を進めることが重要です。 - 自社のCO2排出量を把握する

まずは、自社のCO2排出量を正確に把握することが重要です。

その上で、削減目標を設定し、具体的な削減計画を策定しましょう。 - 従業員の意識改革

従業員一人ひとりが脱炭素経営の重要性を理解し、積極的に取り組めるよう、研修や啓蒙活動などを実施しましょう。 - 外部の支援制度を活用する

国や地方自治体では、中小企業の脱炭素経営を支援する様々な制度を用意しています。

これらの制度を積極的に活用しましょう。 - PDCAサイクルを回す

計画を実行した後は、定期的に効果を測定し、改善策を検討することで、継続的なCO2排出量削減を目指しましょう。

中小企業が活用できる脱炭素経営支援制度

中小企業が活用できる脱炭素経営支援制度には、以下のようなものがあります。

- 中小企業向けSBT・再エネ100%目標設定支援事業 ※現在は募集していません。

- カーボンニュートラルのためのCO2削減促進補助金

- 地域型中小企業脱炭素化推進事業

- グリーン経営認証制度

これらの制度を活用することで、中小企業は脱炭素経営を効率的に進めることができます。

まとめ

今回は、中小企業の脱炭素経営の成功事例を業種別に紹介しました。各企業は、それぞれのビジネスモデルや事業規模に合わせて、様々な取り組みを実施しています。事例からわかるように、脱炭素経営は、中小企業にとって、コスト削減や収益アップ、企業価値向上など、様々なメリットをもたらします。中小企業の皆様におかれましても、ぜひ本記事で紹介した事例を参考に、自社の状況に合わせた脱炭素経営への取り組みを検討してみて下さい。

政府や地方自治体も、中小企業の脱炭素経営を支援するための様々な施策を展開しています。これらの支援制度を活用することも、脱炭素経営を成功させるための重要なポイントです。脱炭素経営は、地球全体の持続可能性を高めるだけでなく、中小企業自身の持続的な成長と発展にもつながる重要な取り組みです。ぜひ積極的に取り組んでいきましょう。

SBT(Science Based Targets)とは?

SBTとは、Science Based Targetsの略で、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のことです。パリ協定で合意された「世界の平均気温上昇を産業革命前比で2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という目標を達成するために、企業が設定する排出削減目標を指します。Science Based Targets initiative(SBTi)が認定する、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のことです。SBTiは、CDP、国連グローバル・コンパクト、世界資源研究所(WRI)、世界自然保護基金(WWF)の4団体によって設立された国際的なイニシアチブです。

SBTが重要視されている理由は、企業の脱炭素化への取り組みを客観的に評価できる指標となるからです。SBTを取得することで、企業は以下のようなメリットを得られます。

- ブランドイメージの向上

環境意識の高まりとともに、消費者は企業の環境への取り組みを重視するようになっています。SBT導入は、企業の持続可能性に対するコミットメントを示すことで、消費者の共感を呼び、ブランドイメージ向上に繋がります。 - 投資家からの評価向上

ESG投資が主流となる中、SBTは企業の長期的な成長性を評価する上で重要な指標となっています。SBT導入は、投資家からの信頼獲得、資金調達、企業価値向上に貢献します。 - 競争力強化

SBT達成に向けた取り組みは、省エネルギー化、資源効率の向上、イノベーション促進など、企業の競争力強化に繋がる効果も期待できます。 - リスク管理

気候変動による事業リスクは、今後ますます高まることが予想されます。SBT導入は、気候変動リスクを早期に特定し、対策を講じることで、事業の安定化に貢献します。 - 従業員のエンゲージメント向上

環境問題への意識が高い従業員にとって、SBT導入は企業への愛着や誇りを高め、モチベーション向上に繋がります。

SBTは、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業にとって有益な取り組みです。