はじめに

地球温暖化が深刻化する現代において、脱炭素化は人類共通の目標となっています。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。特に地方においては、人口減少や高齢化が進み、経済の衰退が深刻化しています。脱炭素化に向けた取り組みは、地方経済にさらなる負担をかけるのではないかという懸念も存在します。

しかし、本当にそうでしょうか?その鍵を握るのが、「地域循環共生圏」という概念です。

地域循環共生圏とは、環境省が提唱する、地域資源を最大限に活用し、地域内で経済循環を生み出すことで、脱炭素化と地域活性化を同時に実現するモデルです。

このモデルは、地方に眠る可能性を解き放ち、新たな価値を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献します。本記事では、地域循環共生圏の概念や具体的な取り組み事例を紹介し、地方創生の新たな可能性を探ります。

サマリー

- 地域循環共生圏とは、地域資源を最大限に活用し、地域内で経済循環を生み出すことで、脱炭素化と地域活性化を同時に実現するモデルです。

- 地域循環共生圏の構築は、地球温暖化対策だけでなく、地方創生にも貢献します。

- 全国各地で、地域循環共生圏の構築に向けた様々な取り組みが進められています。

- 地域循環共生圏の成功には、地域住民の理解と協力、多様な主体の連携、そして長期的な視点が重要です。

- 私たち一人ひとりが、地域循環共生圏の担い手として、持続可能な未来に向けて共に歩んでいきましょう。

おすすめ関連記事→「地球を救うために!脱炭素イニシアチブを徹底解説」

地球温暖化は、私たちの社会や経済に深刻な影響を与えています。異常気象による災害の増加や食糧生産の不安定化など、その影響は多岐にわたります。脱炭素化は、これらの問題解決に不可欠な取り組みですが、その実現には様々な課題が存在します。その一つが、地方における経済活動の停滞です。

地方では、基幹産業の衰退や人口減少、高齢化が進み、経済の活性化が課題となっています。脱炭素化に向けた取り組みは、初期投資や技術開発が必要となる場合が多く、地方経済に負担をかける可能性があります。

また、地域によって資源や産業構造が異なるため、全国一律の対策では効果が得られない場合もあります。

そのため、それぞれの地域の特性に合わせた、きめ細やかな対策が求められます。

このような背景から、地域資源を最大限に活用し、地域内で経済循環を生み出すことで、脱炭素化と地域活性化を同時に実現する「地域循環共生圏」という概念が注目されています。

「地域循環共生圏」とは何か?:その概念と特徴

地域循環共生圏とは、環境省が提唱する、地域資源を最大限に活用し、地域内で経済循環を生み出すことで、脱炭素化と地域活性化を同時に実現するモデルです。

具体的には、以下の3つの要素を中心に、様々な取り組みが進められます。

- 再生可能エネルギーの活用: 太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを地域に導入し、エネルギーの地産地消を促進します。

- 資源の循環: 地域の未利用資源や廃棄物を有効活用し、循環型経済を構築します。

- 地域連携: 地域内の事業者や住民が連携し、地域課題の解決に向けた取り組みを推進します。

地域循環共生圏の特徴は、以下の点が挙げられます。

- 地域特性への配慮: 地域ごとの資源や産業構造に合わせて、最適な取り組みを選択できます。

- 経済効果: 地域内で経済循環を生み出すことで、新たな雇用創出や地域経済の活性化に繋がります。

持続可能性: 環境負荷を低減し、持続可能な社会の実現に貢献します。

具体的な取り組み事例:全国各地の挑戦

地域循環共生圏の構築に向けた取り組みは、全国各地で進められています。

ここでは、その中でも注目すべき事例をいくつか紹介します。

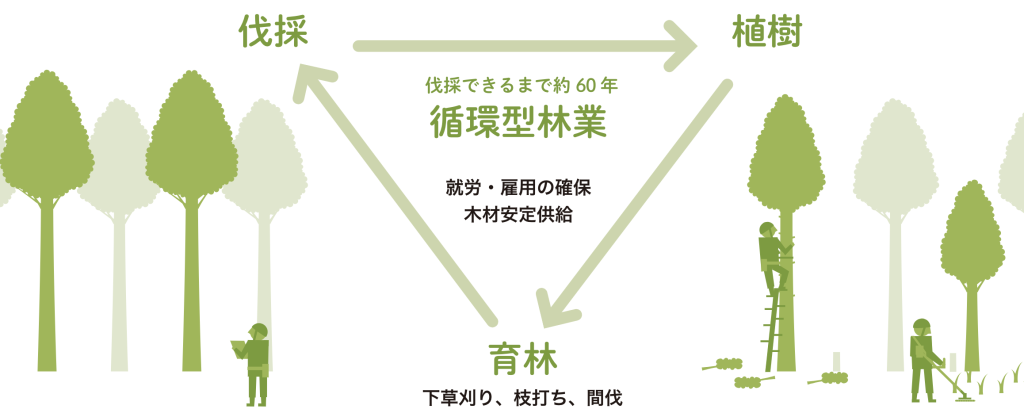

1)北海道下川町:森と生きる、持続可能な林業のカタチ

北海道下川町は、町の面積の9割を森林が占める林業の町です。しかし、林業の衰退や高齢化が進み、森林資源の有効活用が課題となっていました。そこで、下川町では、間伐材や未利用材をバイオマス燃料として活用する地域熱供給システムを構築しました。

このシステムでは、木質チップを燃料とするボイラーで発生させた熱を、町内の公共施設や住宅に供給しています。これにより、化石燃料の使用量を削減し、CO2排出量の削減に貢献しています。

また、木質チップの製造過程では、地域の雇用創出にも繋がっています。

下川町の取り組みは、森林資源の有効活用と地域活性化を両立させた地域循環共生圏の成功事例として注目されています。

2)長野県小布施町:太陽の恵みを活かす、農業とエネルギーの融合

長野県小布施町は、豊かな自然に囲まれた農業の町です。近年、農業者の高齢化や後継者不足が深刻化しており、持続可能な農業のあり方が模索されていました。

そこで、太陽光発電や小水力発電などの再生可能エネルギーを導入し、農業用ハウスや加工施設の電力を賄っています。また、地域で生産された農産物を地域内で消費する「地産地消」を推進し、地域経済の活性化に繋げています。

小布施町の取り組みは、再生可能エネルギーの活用と地産地消を組み合わせることで、環境負荷を低減しながら地域経済を活性化させる地域循環共生圏のモデルとして評価されています。

3)熊本県水俣市:過去の教訓を未来へ、環境再生と地域振興の両立

熊本県水俣市は、かつて水俣病という深刻な環境汚染被害を経験した町です。その教訓を活かし、現在は環境再生と地域振興に取り組んでいます。

水俣市では、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを導入し、環境に配慮したまちづくりを進めています。また、地域住民が主体となって環境保全活動や地域活性化事業を推進するNPO法人を設立し、持続可能な社会の実現を目指しています。

水俣市の取り組みは、過去の教訓を活かし、環境再生と地域振興を両立させる地域循環共生圏の先進事例として、国内外から注目されています

4)福島県楢葉町:再生可能エネルギーで未来を照らす、復興への挑戦

福島県楢葉町は、東日本大震災と原子力発電所事故により、大きな被害を受けた町です。現在は復興に向けて、新たなまちづくりが進められています。

楢葉町では、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを積極的に導入し、エネルギーの自給自足を目指しています。また、水素エネルギーの活用やスマートシティの構築など、次世代エネルギー技術の開発にも力を入れています。

楢葉町の取り組みは、再生可能エネルギーを核とした復興モデルとして、国内外から注目されています。

これらの事例は、地域循環共生圏の構築が、地域活性化や雇用創出に繋がることを示しています。しかし、地域循環共生圏の実現には、様々な課題も存在します。

例えば、地域住民の理解や協力、多様な主体の連携、そして長期的な視点などが求められます。これらの課題を克服し、地域循環共生圏を成功させるためには、地域全体で知恵を絞り、協力し合うことが重要です。次世代のためにも、持続可能な社会の実現に向けて、共に歩んでいきましょう。

おすすめ関連記事→「第六次環境基本計画」が目指す持続可能な社会の姿とは?

まとめ:持続可能な未来へ、共に歩む

地域循環共生圏の構築は、決して容易な道のりではありません。様々な課題を克服し、成功に導くためには、以下の点が重要になります。

- 地域住民の理解と協力: 地域循環共生圏の取り組みは、地域住民の理解と協力が不可欠です。住民への丁寧な説明や意見交換会などを通じて、合意形成を図ることが重要です。

- 多様な主体の連携: 地域内の事業者や行政、NPO法人など、多様な主体が連携し、それぞれの強みを活かした取り組みを進めることが重要です。

- 長期的な視点: 地域循環共生圏の構築には、長期的な視点が必要です。短期的な成果だけでなく、将来を見据えた持続可能な取り組みを進めることが重要です。

地域循環共生圏は、脱炭素化と地域活性化を同時に実現する、持続可能な社会に向けた希望の光です。地域資源を最大限に活用し、地域内で経済循環を生み出すことで、地方は新たな活力を得ることができます。

もちろん、その道のりは決して平坦ではありません。しかし、地域住民一人ひとりの意識改革や多様な主体の連携、そして長期的な視点を持つことで、必ずや成功に導くことができると信じています。

私たち一人ひとりが、地域循環共生圏の担い手として、持続可能な未来に向けて共に歩んでいきましょう。