はじめに

「2050年カーボンニュートラル」近年、耳にしない日はないほど、この言葉が社会に浸透しています。しかし、その目標達成への道のりは決して平坦ではありません。地球温暖化による気候変動は、私たちの生活、そしてビジネスに深刻な影響を及ぼし始めています。異常気象による災害の頻発、食料生産への影響、そして企業のサプライチェーンにおけるリスクの増大など、その影響は多岐にわたります。

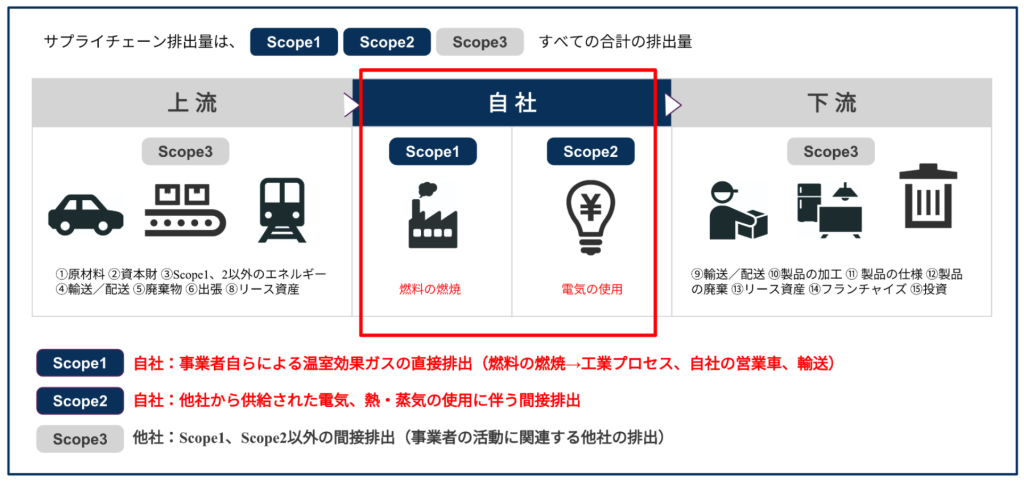

このような状況下で、企業が持続的な成長を遂げるためには、自社の温室効果ガス排出量を正確に把握し、削減に取り組むことが不可欠です。その第一歩となるのが、Scope1(直接排出)とScope2(間接排出)の排出量算定です。しかし、「排出量算定」と聞くと、多くの企業担当者は「難しそう」「どこから手をつければいいのかわからない」と感じるのではないでしょうか。

実際、排出量算定は複雑で、専門的な知識も必要となります。しかし、この課題を避けて通ることはできません。なぜなら、排出量算定は単なる数値計算ではなく、企業の環境負荷を可視化し、具体的な削減目標や対策を立てるための重要な戦略ツールだからです。

本日は、排出活動チェックから使用エネルギーデータ抽出まで、Scope1とScope2の排出量算定に必要な知識と具体的な手順を、わかりやすく解説します。この記事を読むことで、排出量算定に対するハードルを下げ、具体的なアクションにつなげられるようになることを目指します。

Scope1(直接排出)とScope2(間接排出)の排出量算定は、企業の温室効果ガス排出量を把握し、削減目標を設定するための重要な第一歩であり、持続可能な成長に不可欠である。

Scope1は燃料の使用や工業プロセスなど自社が直接排出するガス、Scope2は購入電力や熱などの外部から得たエネルギー使用に伴う間接的な排出を指す。

正確な排出量算定には、請求書やメーター記録などを用いたエネルギー使用量の正確なデータ収集が重要であり、算定結果は企業の成長戦略に多岐にわたるメリットをもたらす。

おすすめ関連記事

→【保存版】GHGプロトコルとは?CO2算出方法の国際基準を徹底解説

Scope1は、企業が自らの事業活動によって直接排出する温室効果ガスを指します。これは、企業が所有または管理する施設や設備から直接大気中に放出される排出量を意味します。Scope1の算定は、企業のカーボンフットプリントを理解し、削減目標を設定するための最初のステップとして非常に重要です。

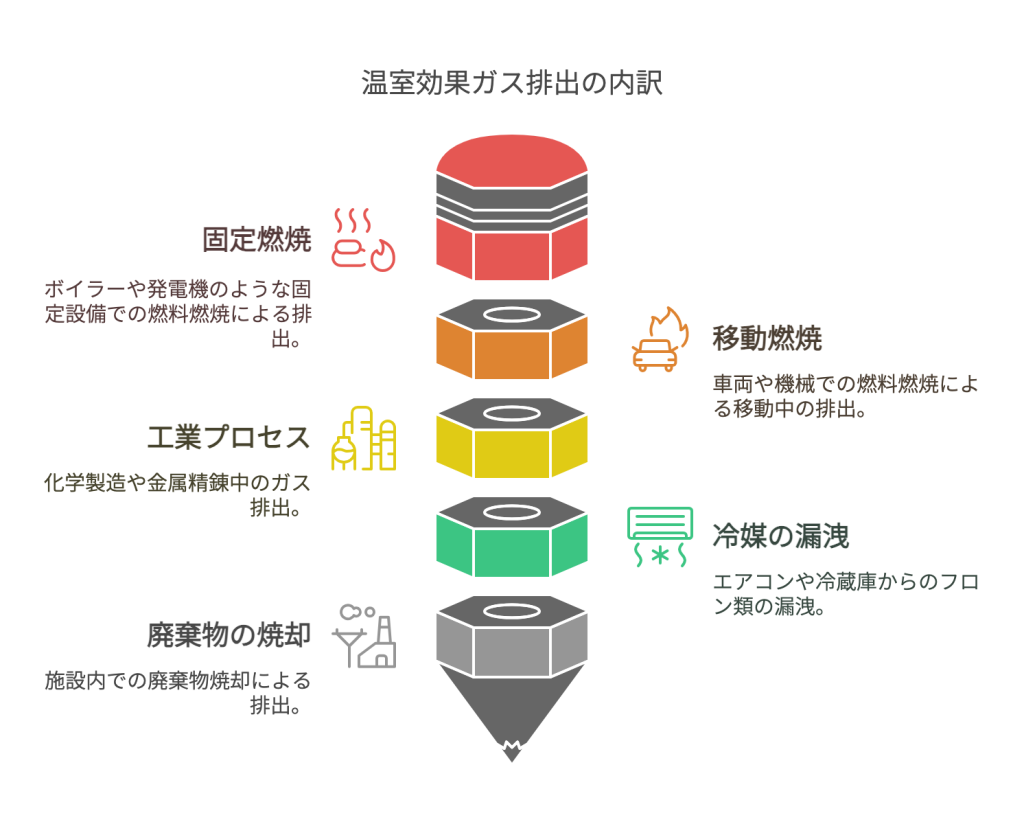

しかし、「自社の事業活動の中で、何がScope1に該当するのか?」という点で悩まれる方が多くいらっしゃいます。以下に、具体的な例を交えながらScope1の算定対象となる主な排出活動を詳しく解説します。

1. 燃料の使用:

- 固定燃焼: 工場やオフィスビルで使用するボイラー、発電機、暖房設備など、固定された場所で使用する燃料(重油、天然ガス、灯油など)の燃焼による排出。例えば、工場の生産ラインを稼働させるためのボイラーや、冬場の暖房に使用するガスストーブなどが該当します。

- 移動燃焼: 社用車、トラック、建設機械など、移動手段や作業に使用する燃料(ガソリン、軽油など)の燃焼による排出。営業活動で使用する社用車や、建設現場で稼働する重機などが該当します。

2. 工業プロセス:

- 化学製品の製造、金属の精錬、セメントの製造など、特定の工業プロセスにおいて発生する温室効果ガス。例えば、化学プラントでの化学反応や、製鉄所での鉄鉱石の溶解などが該当します。これらのプロセスでは、二酸化炭素だけでなく、メタンや亜酸化窒素などの温室効果ガスも排出される場合があります。

3. 冷媒の漏洩:

- エアコン、冷蔵庫、冷凍庫などの冷媒として使用されるフロン類(ハイドロフルオロカーボン類など)の漏洩による排出。これらの冷媒は、強力な温室効果ガスであり、漏洩を防ぐことが重要です。定期的なメンテナンスや点検を行い、漏洩が見つかった場合は速やかに修理する必要があります。

4. 廃棄物の焼却:

- 自社施設内で廃棄物を焼却する際に発生する温室効果ガス。例えば、工場から排出される産業廃棄物を自社で焼却処理する場合などが該当します。ただし、外部の専門業者に委託して廃棄物を焼却する場合は、Scope3の排出量として扱われることがあります。

これらの排出活動を網羅的に把握するためには、詳細なチェックリストを作成し、定期的なデータ収集を行うことが重要です。例えば、燃料の使用量、電力の使用量、冷媒の補充量などを記録し、定期的に集計・分析することで、より正確なScope1排出量を把握することができます。

Scope1の算定は、企業の事業活動における温室効果ガス排出量を把握し、削減目標を設定するための基礎となります。一つ一つの活動を丁寧に確認し、正確なデータを収集することで、効果的な排出量削減対策を講じることが可能になります。

Scope2排出量算定:間接排出を可視化する

Scope2は、企業が事業活動で使用する電気、熱、蒸気などのエネルギーを外部から購入したことに伴う間接的な温室効果ガス排出を指します。自社が直接排出するわけではないものの、使用するエネルギーの生成過程で排出されるため、Scope2の算定は企業の排出量全体を把握する上で非常に重要です。具体的な例を交えながらScope2の算定対象となる主なエネルギー使用について詳しく解説します。

1. 電力の使用:

- 電力会社からの購入電力: オフィス、工場、店舗などで使用する電力会社から購入した電力。これは最も一般的なScope2の対象であり、照明、空調、OA機器、生産設備など、あらゆる電力使用が含まれます。例えば、オフィスビルの照明やパソコンの使用、工場の機械を動かすための電力などが該当します。

- 再生可能エネルギーの購入: 電力会社からグリーン電力証書やトラッキング付きの電力を購入した場合も、Scope2の対象となります。ただし、購入した電力の種類や契約内容によって、排出量の算定方法が異なる場合があります。

2. 熱・蒸気の使用:

- 地域熱供給: 地域熱供給事業者から購入する暖房や給湯用の熱、工場プロセスで使用する蒸気など。例えば、都市部のオフィスビルや集合住宅で使用される地域暖房や、工場で使用される生産プロセス用の蒸気などが該当します。

- 自家発電設備からの熱利用: 自社で発電設備を持ち、その排熱を暖房や給湯に利用する場合、外部に供給された熱はScope2の対象となります。ただし、自家発電による電力使用発電方法によってはScope1の対象となるため、注意が必要です。

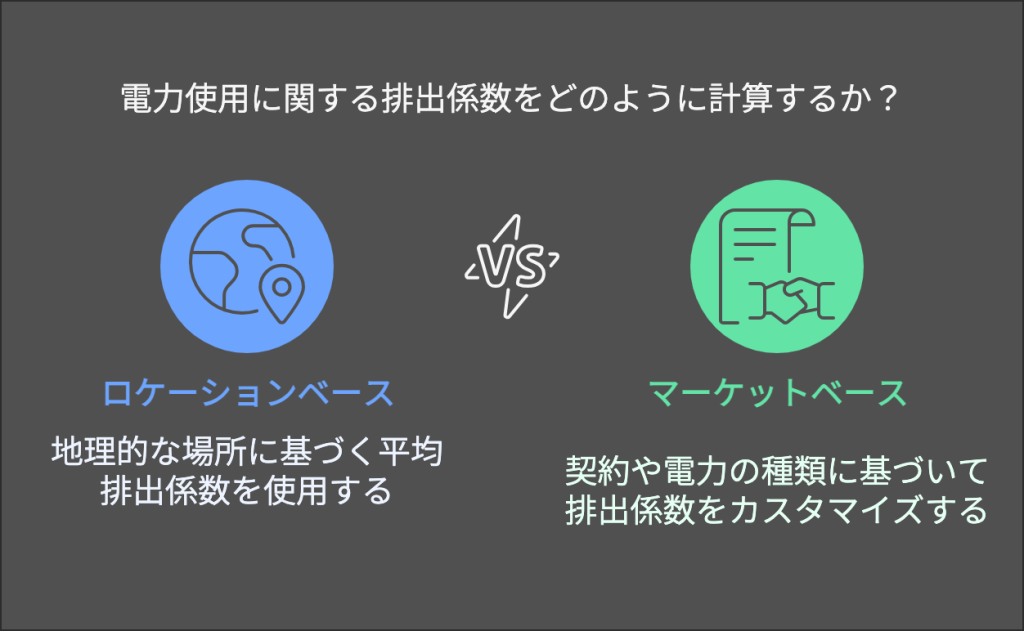

電力使用量からの排出量算出には、電力会社の排出係数を使用します。 環境省が公表している排出係数や、電力会社が個別に公表している排出係数など、複数の情報源があります。また、マーケットベースとロケーションベースの2つの算定方法があり、それぞれ異なる排出係数を使用するため、適切な方法を選択する必要があります。

- ロケーションベース: 電力会社が提供する平均的な排出係数を使用する方法。

- マーケットベース: 電力会社との契約内容や、購入した電力の種類(再生可能エネルギーなど)に基づいて排出係数を使用する方法。

どちらの算定方法を用いるかによって、排出量の算出結果が大きく異なる場合があります。企業の状況や目的に応じて、適切な方法を選択することが重要です。

Scope2の算定は、間接的な排出とはいえ、企業の事業活動における温室効果ガス排出量において大きな割合を占めることがあります。電力や熱の使用量を把握し、排出係数を適切に適用することで、より正確な排出量を把握し、効果的な削減対策を講じることが可能になります。

排出量算定における使用エネルギーデータ抽出の方法解説

排出量算定の精度は、エネルギー使用量の抽出精度に大きく左右されます。正確な排出量を把握するためには、まず正確なエネルギー使用量を把握することが不可欠です。しかし、エネルギー使用量のデータを集めることは、決して簡単な作業ではありません。多くの企業が、データ収集と管理の課題、排出係数の選定と地域差への対応など、様々な課題に直面しています。

データ収集と管理の具体的な方法

- 請求書の確認: 電気料金、ガス料金、燃料費などの請求書は、最も基本的なエネルギー使用量のデータ源です。これらの請求書を整理し、使用量と料金を記録します。電子請求書の場合は、データをCSV形式などでダウンロードし、集計・分析に活用すると便利です。

- メーターの記録: メーターを定期的にチェックし、使用量を記録します。特に、自家発電設備や熱供給設備を持つ場合は、メーターの記録が重要になります。

- 燃料購入記録の確認: 燃料(ガソリン、軽油、重油など)の購入記録を整理し、購入量と使用量を記録します。社用車の走行距離や燃料消費量も記録しておくと、より詳細な分析が可能です。

- 社内システムの活用: 会計システム、購買システム、生産管理システムなど、社内システムに記録されているエネルギー使用量に関するデータを抽出します。これらのシステムは、部署別、拠点別、設備別などの詳細なデータを提供してくれる場合があります。

- IoTデバイスの導入: スマートメーターやセンサーなどのIoTデバイスを導入することで、リアルタイムでエネルギー使用量を把握することができます。これらのデバイスは、データの自動収集や分析を可能にし、業務効率化にもつながります。

これらのヒントを参考に、排出量算定におけるエネルギー抽出の精度向上に取り組みましょう。正確なデータに基づいた排出量算定は、効果的な削減対策を講じるための第一歩となります。

おすすめ関連記事

→中小企業向けSBT申請ガイド!Scope1排出源4区分の徹底解説

まとめ:Scope1、Scope2排出量算定を企業の成長戦略に

Scope1、Scope2排出量算定は、企業の環境負荷を把握し、持続可能な成長を実現するための重要な戦略的ツールです。 算定結果を企業の成長戦略に組み込むことで、環境リスクの低減、企業価値の向上、経営効率の改善、コスト削減、社内意識の向上、従業員エンゲージメントの強化といった多岐にわたるメリットが得られ、未来に向けた持続可能な社会の実現に貢献することができます。脱炭素経営の第一歩として、まずは、Scope1、Scope2の把握から始めてみてはいかがでしょうか?

SBT(Science Based Targets)とは?

SBTとは、Science Based Targetsの略で、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のことです。パリ協定で合意された「世界の平均気温上昇を産業革命前比で2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という目標を達成するために、企業が設定する排出削減目標を指します。Science Based Targets initiative(SBTi)が認定する、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標のことです。SBTiは、CDP、国連グローバル・コンパクト、世界資源研究所(WRI)、世界自然保護基金(WWF)の4団体によって設立された国際的なイニシアチブです。

SBTが重要視されている理由は、企業の脱炭素化への取り組みを客観的に評価できる指標となるからです。SBTを取得することで、企業は以下のようなメリットを得られます。

- ブランドイメージの向上

環境意識の高まりとともに、消費者は企業の環境への取り組みを重視するようになっています。SBT導入は、企業の持続可能性に対するコミットメントを示すことで、消費者の共感を呼び、ブランドイメージ向上に繋がります。 - 投資家からの評価向上

ESG投資が主流となる中、SBTは企業の長期的な成長性を評価する上で重要な指標となっています。SBT導入は、投資家からの信頼獲得、資金調達、企業価値向上に貢献します。 - 競争力強化

SBT達成に向けた取り組みは、省エネルギー化、資源効率の向上、イノベーション促進など、企業の競争力強化に繋がる効果も期待できます。 - リスク管理

気候変動による事業リスクは、今後ますます高まることが予想されます。SBT導入は、気候変動リスクを早期に特定し、対策を講じることで、事業の安定化に貢献します。 - 従業員のエンゲージメント向上

環境問題への意識が高い従業員にとって、SBT導入は企業への愛着や誇りを高め、モチベーション向上に繋がります。

SBTは、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業にとって有益な取り組みです。