はじめに

近年、地球温暖化による気候変動の影響が深刻化し、世界中で異常気象や自然災害が頻発しています。この地球規模の危機を食い止めるためには、温室効果ガスの排出量を削減し、脱炭素社会を実現することが急務です。

本記事では、企業や政府、国際機関などが主導する様々な脱炭素イニシアチブについて解説し、その取り組みと効果を紹介します。また、日本の現状と課題を明らかにし、私たち一人ひとりができることを提案します。地球の未来を守るために、共に脱炭素社会の実現を目指しましょう。

サマリー

- 地球温暖化は深刻な問題であり、脱炭素化が必須である。

- RE100、SBT、CDPといった企業主導の脱炭素化イニシアチブがある。

- パリ協定、Race to Zeroといった政府や国際機関が主導する脱炭素化イニシアチブもある。

- 様々なイニシアチブが連携し、脱炭素化を加速させている。

- 日本も脱炭素化に取り組んでおり、再生可能エネルギーの導入拡大などが課題である。

地球温暖化は、人間の活動による温室効果ガスの排出増加が主な原因です。産業革命以降、石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料の燃焼や、森林伐採、工業プロセスなどにより、大気中の温室効果ガス濃度が急激に上昇しています。

これにより、地球の平均気温が上昇し、気候変動が引き起こされています。異常気象の増加、海面上昇、生態系の破壊など、地球温暖化の影響は広範囲に及び、私たちの生活、経済、社会に深刻な脅威をもたらしています。

例えば、農作物の収穫量の減少、水資源の不足、自然災害の頻発などが、食料安全保障、水安全保障、人間の安全保障を脅かしています。また、気候変動による経済的損失も甚大であり、インフラの破壊、観光業への打撃、健康被害の増加などが懸念されています。

このような状況を踏まえ、地球温暖化を食い止めるためには、温室効果ガスの排出量を大幅に削減する「脱炭素化」が不可欠となっています。脱炭素化は、単に環境問題への対応だけでなく、持続可能な社会、経済を構築するための重要な鍵であり、私たちの未来を守るために、早急かつ積極的な取り組みが求められています。

2. 企業がリードする脱炭素化の潮流

再生可能エネルギー100%を目指す「RE100」

RE100は、企業が事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目標とする国際的なイニシアチブです。世界で300社以上の企業が参加し、積極的に再生可能エネルギーの導入を進めています。

RE100に加盟する企業は、自社の事業活動による環境負荷を低減させるだけでなく、再生可能エネルギーの需要を高めることで、クリーンエネルギーの普及を促進する役割も担っています。これは、地球温暖化対策だけでなく、エネルギー安全保障の観点からも重要な取り組みです。

RE100のメリット

- 企業イメージの向上:環境意識の高い企業として、消費者や投資家からの支持を得ることができます。

- コスト削減:再生可能エネルギーの価格は低下傾向にあり、長期的に見てコスト削減効果が期待できます。

- 事業継続性の向上:再生可能エネルギーは、化石燃料と異なり、枯渇する心配がなく、安定的な供給が可能です。

事例

- Google:データセンターやオフィスで使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄っています。

- Apple: 全世界のApple Storeやオフィスで使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄っています。

- IKEA:2025年までに全世界の店舗と事業所で使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目標としています。

- 日本企業:リコー、積水ハウス、ソニーグループ、イオンなど、多くの企業が加盟しています。

科学的根拠に基づいた排出削減目標「SBT」

SBT(Science Based Targets)とは、企業が科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標を設定することを推進する国際的なイニシアチブです。具体的には、気候変動に関する最新の科学的知見と整合した、パリ協定の目標達成に貢献する削減目標を設定することを支援しています。企業は、自社の事業活動だけでなく、サプライチェーン全体での排出量を考慮した目標を設定することが推奨されています。

SBTのメリット

- 目標設定の信頼性向上: SBTは、最新の科学的知見に基づいた目標設定方法論を提供するため、企業の目標設定の信頼性を高め、グリーンウォッシングのリスクを低減します。

- 競争優位性の獲得: SBTの目標を達成することで、企業は環境意識の高い顧客や投資家からの支持を得ることができ、競争優位性を獲得することができます。

- リスク管理の強化: 気候変動は、企業にとって様々なリスクをもたらします。SBTの目標設定と達成に向けた取り組みは、これらのリスクを特定し、管理するのに役立ちます。

- イノベーションの促進: SBTの目標達成に向けて、企業は新しい技術やビジネスモデルの開発に取り組む必要があり、イノベーションを促進する効果も期待されます。

SBT認定取得の流れ

- コミットメント: 企業は、SBTイニシアチブへの参加を表明し、科学的根拠に基づいた目標を設定することを約束します。

- 目標設定: 企業は、SBTが提供する基準やガイダンスに基づいて、具体的な排出削減目標を設定します。

- 目標の提出と検証: 企業は、設定した目標をSBTイニシアチブに提出し、検証を受けます。

- 目標の承認: 検証の結果、目標がSBTの基準を満たしていると認められれば、企業はSBT認定を取得します。

- 目標の達成と進捗報告: 企業は、設定した目標の達成に向けて取り組み、定期的に進捗状況を報告します。

環境情報開示のプラットフォーム「CDP」

CDP(Carbon Disclosure Project)は、企業や都市に対し、気候変動、水資源、森林に関する情報開示を求める国際的な非営利団体です。企業はCDPのプラットフォームを通じて、自社の環境パフォーマンスに関する情報を公開することで、透明性を高め、投資家やステークホルダーからの信頼を得ることができます。また、CDPは、企業が気候変動などのリスクと機会を適切に評価し、戦略に組み込むことを支援しています。

CDPは、世界中の機関投資家と連携し、企業の環境情報開示を促す質問書を送付し、回答を収集・分析しています。その結果は、毎年報告書として公表され、投資家や企業、政府などが、企業の環境戦略や持続可能性を評価する際の重要な指標となっています。

CDPの活動

- 情報開示の促進: 企業や都市に対し、気候変動、水資源、森林に関する情報開示を促し、その情報を収集・分析・公表しています。

- 企業とのエンゲージメント: 企業と対話し、気候変動対策や持続可能なビジネスへの移行を支援しています。

- 投資家との連携: 世界中の機関投資家と連携し、企業の環境情報開示を促し、投資家がESG投資を促進できるよう支援しています。

- 政策提言: 収集・分析した情報を基に、政府や国際機関に政策提言を行い、気候変動対策の強化を促しています。

CDPのメリット

- 透明性の向上: 自社の環境パフォーマンスに関する情報を公開することで、透明性を高め、ステークホルダーからの信頼を得ることができます。

- リスク管理の強化: 気候変動などのリスクを把握し、適切な対策を講じることができます。

- 競争優位性の獲得: 環境に配慮した事業活動を行うことで、ブランド価値を高め、競争優位性を獲得することができます。

- 投資家からの評価向上: ESG投資の観点から、投資家からの評価が高まります。

- サプライチェーンの持続可能性向上: サプライヤーにも環境情報開示を促すことで、サプライチェーン全体の持続可能性を高めることができます。

事例

- トヨタ自動車: CDPの気候変動プログラムにおいて、最高評価の「Aリスト」に選定されています。

- イオン: CDPの水セキュリティプログラムにおいて、最高評価の「Aリスト」に選定されています。

- 花王: CDPの気候変動、水セキュリティ、森林プログラムの3つすべてにおいて、最高評価の「Aリスト」に選定されています。

- CDPは、企業の環境情報開示を促進し、持続可能な社会の実現に向けて、重要な役割を果たしています。

3. 政府と国際機関が推進する脱炭素化

地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」

パリ協定は、2015年に採択された、気候変動枠組条約に加盟するすべての国が参加する地球温暖化対策に関する国際的な枠組みです。

パリ協定の目標

- 産業革命前からの世界の平均気温上昇を2℃よりも十分低く抑え、1.5℃に抑える努力をすることを長期目標として掲げています。

パリ協定の特徴

- パリ協定は、すべての国が共通の長期目標を目指す一方で、各国の事情を考慮し、自主的な排出削減目標(NDC:Nationally Determined Contribution)を設定・更新し、5年ごとに進捗状況を報告・評価する仕組みを導入しています。また、先進国が資金や技術を提供し、途上国の排出削減と適応を支援することも定めています。

パリ協定の成果と課題

- パリ協定は、気候変動問題への国際的な関心を高め、各国の政策や企業の行動に影響を与えています。しかし、各国のNDCを足し合わせても、パリ協定の目標達成には不十分であり、より野心的な目標設定と行動強化が求められています。

2050年排出量実質ゼロを目指す「Race to Zero」

Race to Zeroは、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目指す、国、都市、企業、投資家などが参加するグローバルキャンペーンです。

Race to Zero参加者

- 世界全体の排出量の半分以上、GDPの半分以上を占める多様な主体が参加しています。これには、国、都市、企業、投資家、大学、NGOなどが含まれます。

Race to Zeroの目的

- Race to Zeroは、参加者に対して、2050年までの排出量実質ゼロの目標を公約し、その達成に向けた具体的な行動計画を策定することを求めています。これにより、脱炭素化に向けた世界的な機運を高め、パリ協定の目標達成に貢献することを目指しています。

Race to Zeroの特徴

- 高い目標: 参加者は、2050年までに排出量を実質ゼロにするという高い目標を掲げています。

- 多様な参加者: 国、都市、企業、投資家など、様々な主体が参加しており、幅広い分野での脱炭素化を促進しています。

- 具体的な行動計画: 参加者は、目標達成に向けた具体的な行動計画を策定し、定期的に進捗状況を報告することが求められます。

- 透明性と説明責任: 参加者は、目標達成に向けた取り組みを透明性を持って公開し、説明責任を果たすことが求められます。

- 連携と協力: 参加者間の連携と協力を促進し、知識や経験を共有することで、脱炭素化に向けた取り組みを加速させています。

Race to Zeroの成果

- Race to Zeroは、世界中で脱炭素化に向けた機運を高め、多くの主体が具体的な行動を起こすきっかけとなっています。参加者は、再生可能エネルギーの導入、エネルギー効率の向上、サプライチェーンの脱炭素化など、様々な取り組みを通じて、排出量削減に取り組んでいます。

4. イニシアチブ間の連携と相乗効果

様々な脱炭素イニシアチブが互いに連携し、補完し合うことで、より効果的な脱炭素化を推進しています。

- RE100とSBT、CDPの連携: RE100は再生可能エネルギーの利用に焦点を当て、SBTは科学的根拠に基づいた排出削減目標の設定を促し、CDPは企業の環境情報開示を推進します。これらのイニシアチブは、企業が総合的な環境戦略を策定し、実行する上で相互に補完的な役割を果たします。例えば、RE100に加盟する企業は、SBTを設定し、CDPを通じて進捗状況を開示することで、より効果的に脱炭素化を進めることができます。

- パリ協定とRace to Zeroの連携: パリ協定は、国際的な法的拘束力を持つ枠組みであり、Race to Zeroは、より高い目標を掲げ、民間セクターの積極的な参加を促すキャンペーンです。Race to Zeroは、パリ協定の目標達成に向けた具体的な行動を促進し、国際社会全体の脱炭素化を加速させる役割を果たしています。

- 政府、企業、国際機関の連携: 政府は政策を通じて脱炭素化を推進し、企業は事業活動を通じて排出量削減に取り組み、国際機関は情報提供や資金援助を通じて両者を支援します。これらの主体が連携することで、より効果的な脱炭素化政策が実現し、持続可能な社会への移行が加速されます。

このように、様々なイニシアチブが連携し、相乗効果を生み出すことで、地球規模での脱炭素化が加速しています。これらの取り組みは、気候変動の脅威から地球を守るために不可欠であり、今後もより一層の連携強化が期待されています。

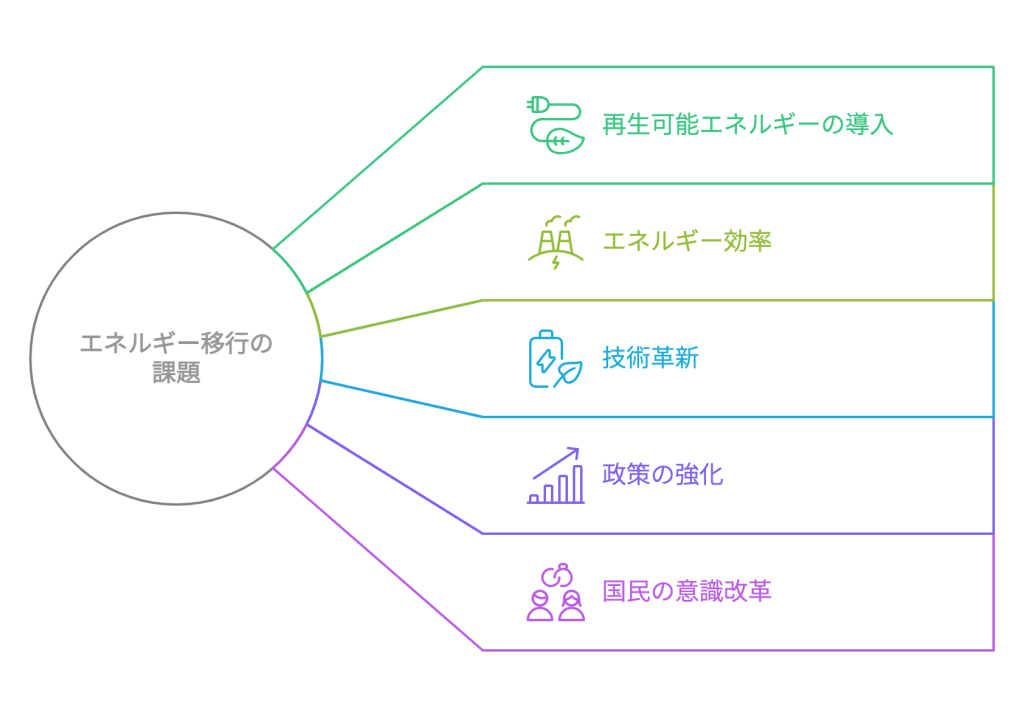

5. 日本の現状と課題

日本は、2050年カーボンニュートラル達成を目標に掲げ、政策推進と企業の脱炭素化への取り組みが加速しています。しかし、再生可能エネルギー導入率は依然として他の先進国に比べて低い水準にとどまっています。

課題

- 再生可能エネルギー導入の遅れ: 太陽光や風力などの再生可能エネルギーの導入が進んでいない。土地の制約、系統接続の問題、初期投資の高さなどが障壁となっています。

- エネルギー効率の改善: 産業、運輸、建築物など、様々な分野でのエネルギー効率の改善が求められています。

- 技術革新の促進: 再生可能エネルギーの低コスト化、蓄電池の開発、CO2回収・利用・貯留(CCUS)技術の確立など、技術革新が不可欠です。

- 政策の強化: 再生可能エネルギーの導入促進、炭素価格付け、エネルギー効率化の義務付けなど、より強力な政策が必要です。

- 国民の意識改革: 省エネ行動、再生可能エネルギーの利用、環境に配慮した製品・サービスの選択など、国民一人ひとりの意識改革が重要です。

今後の展望

- 再生可能エネルギーの主力電源化: 太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスなどの再生可能エネルギーを、日本の主力電源として確立することが重要です。

- 分散型エネルギーシステムの構築: 再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力の地産地消を促進する分散型エネルギーシステムの構築が求められています。

- 水素社会の実現: 再生可能エネルギーから製造される水素を、エネルギー源として活用する水素社会の実現が期待されています。

- 国際協力の推進: 気候変動問題は、国際社会全体で取り組むべき課題です。日本は、積極的に国際協力に参加し、脱炭素化に向けたリーダーシップを発揮する必要があります。

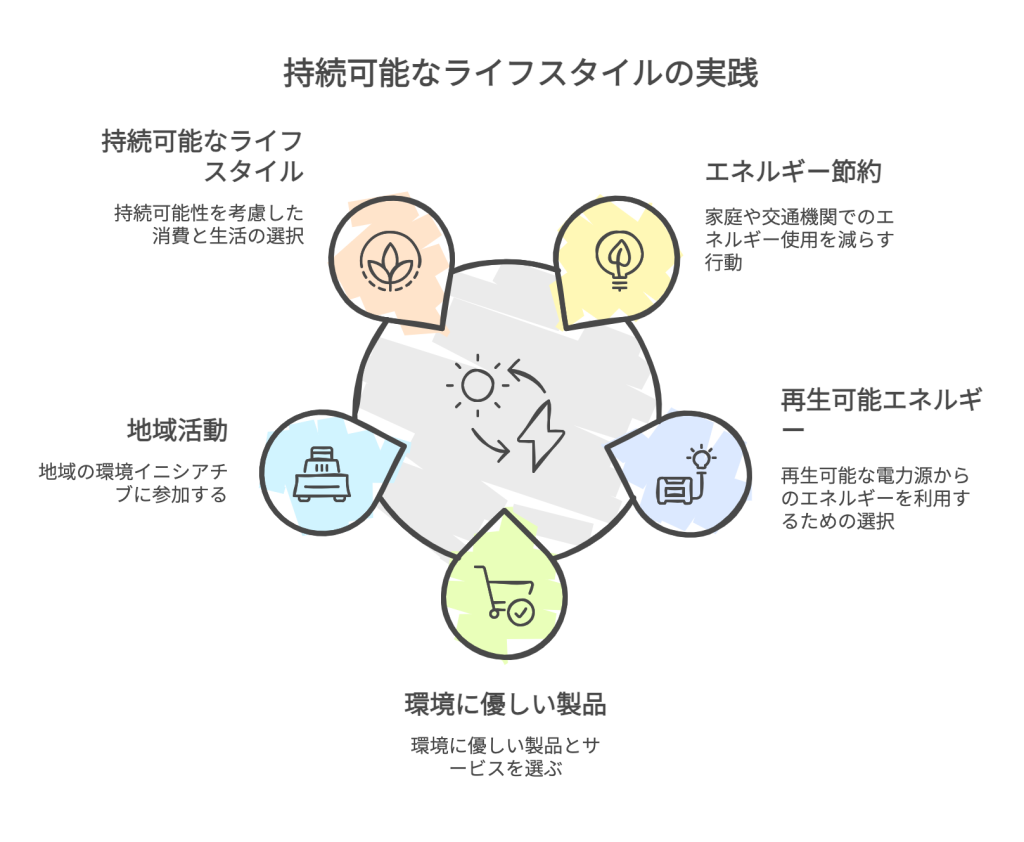

6. 私たちにできること

脱炭素化は、政府や企業だけでなく、私たち一人ひとりが日常生活で取り組むことが重要です。

具体的な行動例

- 省エネルギー:

- 冷暖房の設定温度を調整する

- 不要な照明を消す

- 待機電力を削減する

- 節水に努める

- 公共交通機関を利用する、徒歩や自転車での移動を増やす

- エコドライブを心がける

- 再生可能エネルギーの利用:

- 再生可能エネルギーを利用している電力会社を選ぶ

- 自宅に太陽光パネルを設置する

- 環境に配慮した製品やサービスを選ぶ:

- 省エネ家電を選ぶ

- 環境ラベルの付いた製品を選ぶ

- 地産地消を心がける

- リサイクルやリユースを積極的に行う

- 環境負荷の低い移動手段や宿泊施設を選ぶ

- 地域の環境活動に参加する:

- 地域の清掃活動に参加する

- 環境保護団体に寄付をする

- 環境問題に関する情報発信を行う

- 持続可能なライフスタイル:

- 必要なものだけを買う、無駄な消費を減らす

- 長く使えるものを選ぶ、修理しながら使う

- 食生活を見直す(地産地消、旬の食材、植物性食品中心)

一人ひとりの行動が、脱炭素社会の実現につながります。できることから始めましょう。

参考情報

- RE100: https://www.there100.org/

- SBT: https://sciencebasedtargets.org/

- CDP: https://www.cdp.net/en

- パリ協定: https://unfccc.int/

- Race to Zero: https://unfccc.int/

地球の未来のために、私たちみんなで脱炭素化に取り組んでいきましょう!