CO2排出量の算定は、企業の脱炭素化への取り組みにおいて非常に重要なステップです。しかし、その算定結果の信頼性を確保するためには、第三者認証機関の活用が不可欠となります。本記事では、CO2排出量算定における第三者認証機関の役割、そのメリット・デメリット、そして主要な認証機関について、最新の情報を踏まえて詳しく解説します。

サマリー

- 第三者認証は、CO2排出量データの客観性を高め、企業の信頼性を向上させます。

- 正確なデータで、ESG評価向上、資金調達、サプライチェーンでの競争力強化に繋がります。

- 日本には、JQA、日本能率協会など、信頼できる認証機関が多数存在します。

- 社内体制の整備、データ精度、適切な機関選びが、認証成功の鍵となります。

CO2排出量算定における第三者認証の重要性

近年、気候変動問題への意識の高まりとともに、企業に求められるCO2排出量(温室効果ガス排出量)の「見える化」と削減への取り組みは、もはや避けられない経営課題となっています。特に、投資家やサプライチェーンからの要請、そして将来的な法規制の強化を見据えると、正確で信頼性の高いCO2排出量算定は、企業の持続可能性を測る重要な指標と言えるでしょう。

義務化の動向と国際的な潮流

日本においては、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、特定の排出者に対して温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。これは、エネルギー使用量や排出量に応じて報告対象となる事業所が定められており、エネルギー起源CO2排出量については、年間3,000トン以上の排出がある事業所などが対象となります。

さらに、近年注目されているのが、サプライチェーン全体の排出量、いわゆる「Scope3」の算定・開示の動きです。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やSBT(Science Based Targets)といった国際的な枠組みでは、Scope3の算定・開示が強く推奨されており、企業のサプライチェーンにおける排出量開示は、投資家からの評価に直結する重要な要素となっています。実際に、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)などの大手投資家も、企業のサプライチェーン排出量開示を重視する傾向にあります。

このような背景から、CO2排出量の算定は単なる事務作業ではなく、企業価値向上に資する戦略的な取り組みとして位置づけられています。

なぜ第三者認証が必要なのか?

CO2排出量の算定は、多岐にわたるデータ収集と複雑な計算を伴います。企業が自社で算定する場合、意図的でなくとも、データの誤りや算定方法の解釈の違いによって、結果に乖離が生じる可能性があります。また、透明性の低い算定結果は、「グリーンウォッシュ」(実態以上に環境に配慮しているように見せかける行為)との疑念を招くリスクも孕んでいます。

ここで重要となるのが、第三者認証機関による検証です。第三者認証機関は、ISO14064-3(温室効果ガスに関する主張の妥当性確認及び検証のための指針)などの国際的な基準に基づき、企業のCO2排出量算定のプロセスや結果が正確かつ客観的であるかを評価します。これにより、算定結果の信頼性が飛躍的に向上し、以下のメリットが期待できます。

- 企業信頼性の向上: 投資家、顧客、取引先、従業員といった多様なステークホルダーに対し、環境への取り組みに対する真摯な姿勢と、その裏付けとなる客観的なデータを示すことができます。特に、ESG投資が加速する中で、透明性の高い情報開示は資金調達においても有利に働く可能性があります。

- リスクマネジメントの強化: 不正確な排出量データは、将来的な規制強化や炭素税などの導入により、企業に予期せぬリスクをもたらす可能性があります。第三者検証を通じて、潜在的なリスクを早期に特定し、適切な対策を講じることができます。

- 経営戦略の最適化: 正確な排出量データを基に、削減目標の設定や具体的な削減策の立案が可能になります。例えば、排出量の多い部門やプロセスを特定し、効率的な省エネルギー対策や再生可能エネルギー導入を進めることで、コスト削減にもつながります。

- 競争力の強化: 脱炭素化への意識が高い企業との取引において、第三者認証を受けたCO2排出量データは、選定基準の一つとなる可能性があります。これにより、サプライチェーン全体の競争力向上にも寄与します。

実際に、第三者認証機関による検証を受けることで、排出量の正確な把握が可能になり、無駄なコスト削減やネットゼロ目標達成に向けた進捗の明確化が図れるという声が多く聞かれます。企業がCO2排出量算定の信頼性を高めることは、もはや企業の社会的な責任を果たすだけでなく、持続的な成長を実現するための重要な経営戦略であると言えるでしょう。

第三者認証機関の主な役割と認証プロセス

CO2排出量算定における第三者認証は、企業の算定結果の客観性、透明性、信頼性を確保するために不可欠なプロセスです。このプロセスを担うのが、専門知識と独立性を持った第三者認証機関です。ここでは、その主な役割と具体的な認証プロセスについて詳しく見ていきます。

第三者認証機関の主な役割

第三者認証機関の最も重要な役割は、企業が算定したCO2排出量データが、設定された基準(例:GHGプロトコル、ISO14064など)に則って正確に収集、計算、報告されているかを独立した立場で検証することです。具体的には以下の点を評価します。

算定範囲の妥当性確認(バウンダリー設定): 企業がCO2排出量を算定する際に、どの事業所、どの活動、どの期間を対象とするか(Scope1, 2, 3の範囲設定を含む)が適切に設定されているかを確認します。

データ収集の適切性: 排出量算定に必要なデータ(燃料使用量、電力消費量、移動距離、サプライヤーからのデータなど)が、網羅的かつ正確に収集されているかを検証します。データの欠損や重複がないか、信頼できる情報源から取得されているかなどを確認します。

算定方法の妥当性: 環境省が公表している算定・報告・公表制度のマニュアルや、GHGプロトコルなどの国際的な算定基準に準拠した方法で排出量が計算されているかを評価します。排出係数の適用、計算式の使用、二重計上の排除などが適切に行われているかを確認します。

内部統制システムの評価: CO2排出量算定に関わる社内体制やプロセス、データ管理体制が適切に構築され、運用されているかを評価します。これにより、将来にわたって継続的に正確な算定が可能な仕組みが機能しているかを確認します。

報告内容の客観性: 企業が公表するCO2排出量に関する報告書やデータが、検証された算定結果を正確に反映しており、誤解を招くような表現がないかをチェックします。

これらの検証を通じて、第三者認証機関は、企業のCO2排出量データに対する信頼性を高め、ステークホルダーへの開示情報の裏付けを提供します。

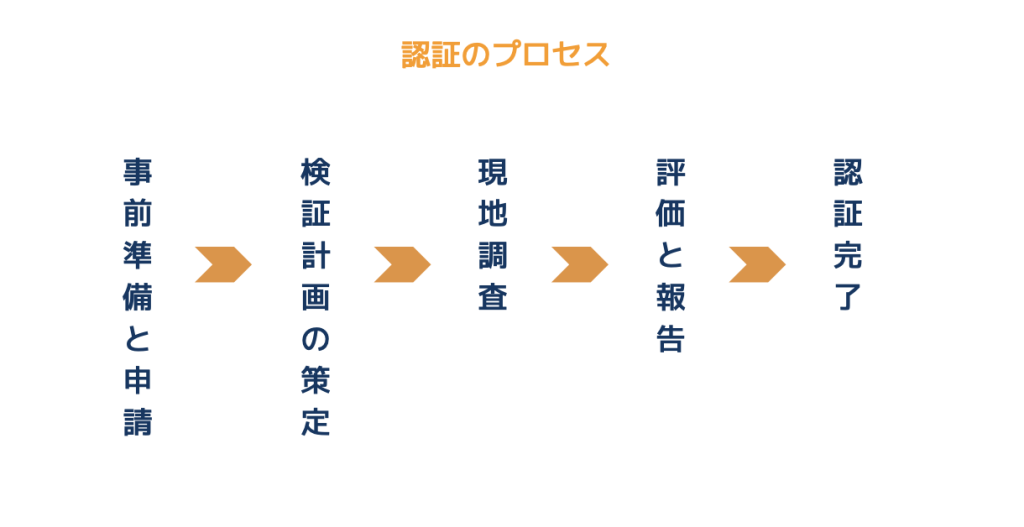

第三者認証の具体的なプロセス

一般的なCO2排出量算定の第三者認証プロセスは、以下のようなステップで進行します。

事前準備と申請:

- 算定範囲の明確化: 企業はまず、どの範囲(Scope1, 2, 3)のCO2排出量を検証の対象とするかを明確にします。

- データ収集と算定: 自社で排出量データを収集し、GHGプロトコルなどの基準に沿ってCO2排出量を算定します。

- 内部レビュー: 算定結果と関連するデータ、プロセスについて、社内で事前にレビューを行い、不備がないかを確認します。

- 認証機関の選定と契約: 複数の認証機関から見積もりを取り、専門性、実績、費用などを比較検討して選定します。その後、契約を締結します。

検証計画の策定:

- 認証機関は、企業の事業内容、算定範囲、データ量などに基づいて、詳細な検証計画を策定します。この計画には、検証の目的、範囲、基準、実施スケジュール、担当チームなどが含まれます。

- 企業と認証機関との間で、検証の進め方や必要な情報提供について綿密な打ち合わせが行われます。

現地調査(リモート含む)とデータレビュー:

- 認証機関の検証チームは、企業の事業所を訪問し、算定に使用されたデータ(請求書、メーターデータ、契約書など)の原本を確認します。

- 関係者へのヒアリングを通じて、データ収集プロセスや算定方法、内部統制の状況などを確認します。

- 必要に応じて、リモートでのデータ共有やオンラインミーティングも活用できます。

算定結果の評価と報告:

- 収集した情報とデータに基づき、認証機関は算定結果の正確性、報告の妥当性などを総合的に評価します。

- 評価の結果、改善が必要な点や不適合な点があれば、企業にフィードバックされ、修正が求められます。

- 最終的な検証結果は、検証報告書としてまとめられます。この報告書には、検証の範囲、基準、実施内容、検証意見、発見事項(是正勧告など)が記載されます。

認証の発行:

- 検証報告書の内容が承認され、算定結果が基準に適合していると判断された場合、認証機関から企業に対して認証書が発行されます。

- この認証書は、企業のCO2排出量データが第三者によって客観的に検証されたことを証明するものであり、対外的な信頼性向上に大きく貢献します。

認証プロセスは、企業の規模や算定範囲の複雑さによって期間や費用が異なりますが、一般的には数週間から数ヶ月を要することがあります。この一連のプロセスを通じて、企業は自身のCO2排出量算定プロセスを客観的に見直す機会を得られるだけでなく、より強固なデータ管理体制を構築するための示唆を得ることも可能です。

日本国内の主要なCO2排出量算定第三者認証機関

CO2排出量の算定は企業の環境経営において不可欠な要素となりつつあり、その信頼性を高めるために第三者認証のニーズが高まっています。日本国内には、この第三者認証サービスを提供する専門機関が複数存在します。これらの機関は、国際的な基準や国内の制度に準拠し、企業の温室効果ガス排出量データの正確性を検証しています。

以下に、日本国内でCO2排出量算定の第三者認証(検証)サービスを提供している主要な機関をまとめました。これらの機関は、環境省のSHIFT事業における検証機関や、カーボンオフセット協会が認定する認証機関など、様々な形でその専門性が認められています。

一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)

- 概要: JQAは、品質マネジメントシステム(ISO9001)、環境マネジメントシステム(ISO14001)などの認証実績が豊富な、日本を代表する認証機関の一つです。温室効果ガス排出量検証についても長年の実績とノウハウを持ち、ISO14064-1/2(GHG排出量算定・報告・検証に関する国際規格)に基づいた検証サービスを提供しています。環境省の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」における検証機関としても登録されており、信頼性の高いサービスを提供しています。

- 特徴: 幅広い産業分野における検証実績があり、大規模な企業グループから中小企業まで、多様なニーズに対応可能です。専門性の高い審査員が在籍し、厳格な検証プロセスを通じてデータの正確性を保証します。

一般社団法人 日本能率協会(JMAQA / JMACC)

- 概要: 日本能率協会は、経営コンサルティングや教育研修、そして認証事業を通じて企業の経営力強化を支援している機関です。認証事業においては、品質、環境、情報セキュリティなどの幅広い分野で実績があり、GHG排出量検証サービスも提供しています。特に、地球温暖化対策センター(JMACC)を通じて、カーボンニュートラルやカーボンオフセットに関する認証・検証にも力を入れています。

- 特徴: 企業の実態に合わせた柔軟な対応と、コンサルティングで培われた知見に基づいた実践的なアドバイスが期待できます。ISO14064に基づいた検証はもちろん、J-クレジット制度におけるプロジェクトの妥当性確認や検証機関としての実績も豊富です。

KPMGあずさサステナビリティ株式会社

- 概要: KPMGあずさサステナビリティは、世界的なプロフェッショナルサービスネットワークKPMGの一員であり、企業のサステナビリティ経営を包括的に支援しています。GHG排出量検証においては、会計監査のノウハウを活かした厳格なデータ検証と内部統制の評価に強みを持っています。

- 特徴: 財務情報と同様に、非財務情報であるGHG排出量の信頼性確保に重点を置いており、特に上場企業やグローバル企業からの信頼が厚いです。TCFDやSBTなどの国際的な開示基準への対応を見据えた検証サービスを提供し、企業のESG評価向上に貢献します。

ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社

- 概要: ソコテックは、フランスに本拠を置く国際的な検査・認証機関であり、世界中で幅広い分野の検査、認証、コンサルティングサービスを提供しています。日本法人であるソコテック・サーティフィケーション・ジャパンも、ISO規格認証をはじめ、GHG排出量検証サービスを提供しています。

- 特徴: グローバルネットワークを活かし、海外事業所を含むグループ全体のGHG排出量検証にも対応可能です。国際的な基準への深い理解と、多様な産業における実績が強みです。

日本検査キューエイ株式会社(JICQA)

- 概要: JICQAは、ISOマネジメントシステム認証を主軸に、環境マネジメントシステム(ISO14001)や温室効果ガス排出量検証(ISO14064)などの認証サービスを提供しています。独立性と公平性を重視した審査体制が特徴です。

- 特徴: 経験豊富な審査員によるきめ細やかな対応が魅力で、企業の規模や業種に応じた最適な検証サービスを提供します。GHG排出量検証を通じて、企業の環境パフォーマンス向上を支援します。

一般社団法人 日本海事協会(ClassNK)

- 概要: 日本海事協会は、海事分野における船舶の検査・認証を主に行う機関ですが、その専門性を活かして、GHG排出量検証サービスも提供しています。特に、海上輸送における排出量算定や、関連するサプライチェーンの排出量検証に強みを持っています。

- 特徴: 船舶・海運業界に特化した専門知識と、国際的なルールメイキングへの貢献を通じて培われた知見を活かした検証が可能です。

上記以外にも、個別のコンサルティング会社や監査法人などが、CO2排出量算定支援から第三者検証までを総合的に提供しているケースもあります。企業は自身の事業内容、規模、目的、予算などを考慮し、複数の機関を比較検討した上で、最も適した第三者認証機関を選定することが重要です。

まとめ:

CO2排出量の算定は、企業の脱炭素化に向けた取り組みの第一歩であり、その信頼性を確保することは、企業の持続可能性と競争力向上に不可欠です。本記事では、CO2排出量算定における第三者認証機関の役割、そのメリット・デメリット、そして主要な認証機関について詳しく解説しました。

第三者認証機関による検証は、企業が自社で算定したCO2排出量データの客観性、透明性、正確性を担保する上で極めて重要です。これにより、投資家や顧客、取引先といった多様なステークホルダーからの信頼を獲得し、ESG評価の向上、資金調達の優位性、そしてサプライチェーンにおける競争力強化に繋がります。また、精度の高いデータに基づくことで、効果的な削減目標の設定やコスト削減、リスクマネジメントの強化など、経営戦略の高度化にも貢献します。

一方で、第三者認証には費用負担や時間、継続的な運用に関する手間といったデメリットも存在します。しかし、これらは単なるコストではなく、企業の将来に向けた戦略的投資と捉えるべきです。

導入時には、社内体制の構築、データの網羅性と正確性の確保、関連する国際基準・国内制度の理解、そして検証結果の活用など、多岐にわたる注意点を考慮する必要があります。これらの点を踏まえ、計画的に第三者認証を進めることで、企業はCO2排出量に関する高い信頼性を確立し、脱炭素社会の実現に貢献しながら、持続的な成長を遂げることができるでしょう。

おすすめ関連記事